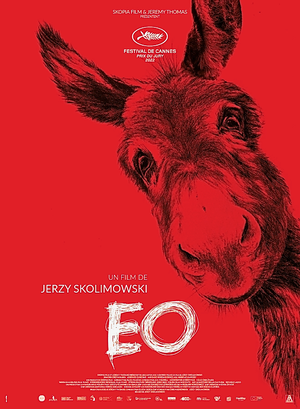

Une jeune femme au chevet d’un âne agonisant, un effet stroboscopique électrisant les sens, un filtre rouge qui ensanglante l’image, une musique, dans le sillage, solennisant l’ensemble et retentissant comme une marche funèbre. La messe est dite. La magistrale scène d’ouverture d’EO apparaît comme les prolégomènes de l’œuvre, posant le décor, semant l’engrais de la tragédie à venir.

Dans leur regard

Le « EO » que murmure Kasandra (Sandra Drzymalska), à l’oreille de l’âne, révèle une osmose entre les espèces, même si cette harmonie baigne dans le sang. La caméra s’écarte des corps meurtris pour nous révéler le théâtre des illusions et des représentations : le cirque. Dans une logique d’accumulation, propre à la surenchère capitaliste, le numéro d’Eo, aussitôt achevé, s’enchaîne sans rupture sur l’homme-cube. Il ne faut pas laisser au spectateur le temps de s’ennuyer, au regard de se perdre. Quintessence de l’art cinématographique, le frottement entre l’illusion et le réel se déploie sous nos yeux. Eo abandonnera vite ce monde des représentations, pour voyager à travers l’Europe, à travers le temps, offrant à Skolimowski la multiplicité des points de vue.

Le regard de l’animal s’écarte d’abord de la vision anthropocentrée des arts en démontant l’idée selon laquelle Skolimowski serait un misanthrope, mieux encore, en renversant la théorie de l’animal-machine, chère à Descartes. L’âne demeure un être doté d’une âme, dissemblable des mécanismes des machines. L’animal ressent : il brait pour exprimer la tristesse du départ de sa complice, il éprouve du désir pour les équidés galopant et contractant leurs muscles, il décèle les injustices de ce monde et tente tant bien que mal de les réparer (le coup de sabot à l’homme qui électrocute, le renversement des trophées équestres…). Dans son regard, les objets deviennent sujets, on s’attarde – en ayant recours aux effets de ralenti qui érotisent ces corps – sur la course des chevaux dans les prés ou dans le préau, sur la nage d’une grenouille dans un ruisseau, sur un loup qui envoie des signaux, sur l’œil surplombant de l’oiseau. Le décorum sauvage demeure constitutif du récit et de sa dramatisation. La faune sauvage n’est plus qu’une idée de fond, elle est de la matière que l’œil peut saisir, une expérience que l’on peut vivre. L’âne est lui pris dans la fatalité de son immobilité qui certes, lui confère la qualité de sujet pensant et observant, mais le condamne à une forme de passivité impérissable. Immobile, il fixe dans le regard des autres (les porcs dans le camion, les poissons dans l’aquarium) son propre enfermement, sa mort immanente.

À l’image de l’opposition du female gaze au male gaze, l’animal gaze d’EO renverse le régime du regard. À ce propos, le regard sur l’âne vient prolonger cette approche nouvelle en nous proposant un point de vue omniscient sur la condition des êtres vivants, car l’homme comme l’âne, est un animal ; de nature ambivalente. Le personnage du jeune prêtre Vito (Lorenzo Zurzolo) dans son écriture apparaît, à ce titre, exemplaire. Sauvant (ou volant) Eo sur l’aire d’autoroute, il se confesse ensuite à l’âne « j’ai mangé des kilos de viande (…) même du salami » comme s’il cherchait une forme d’absolution, trouvée dans le regard rédempteur de l’âne. L’ambiguïté de ce personnage réside dans ses gestes provocants à l’égard de l’âne, révélant toute l’ambivalence d’une humanité pécheresse, sur courant alternatif, tantôt spéciste, tantôt idéaliste. Mais le regard sur l’âne, c’est aussi celui de Kasandra, plus délicat. Spectatrice impuissante, actrice inexistante, elle ne fait que subir le départ d’Eo. Dans un plan moyen, au soleil couchant, le camion transporte l’âne comme une vulgaire marchandise (à l’image de la pendule que l’on déplace dans la maison de la duchesse) et une fois sorti du cadre, la jeune femme dans une robe rouge surgit. Perdue dans l’espace, condamnée à la solitude, elle n’est pas sans rappeler la petite fille au manteau rouge de La Liste de Schindler, les deux actrices étant de surcroît, polonaises.

L'odyssée de l'espace et du temps

L’ambition première du road-movie est de dévoiler, à travers un voyage qui passe par le déplacement spatio-temporel, une introspection voire une méditation mouvante. Dans le cas d’EO, le road-trip relève davantage du chemin de croix, puisque sans cesse attaché, il progresse vers sa mort. Cette odyssée d’un personnage inhabituel s’inscrit dans le sillage de Balthazar, l’âne de Bresson. Avec ce « modèle », le réalisateur français touchait à la quintessence de son approche radicale de la fonction d’acteur, c’est-à-dire la minéralité du jeu et la nature de l’être en joue. D’ailleurs, Au hasard Balthazar demeure le seul film ayant fait pleurer Jerzy Skolimowski.

Eo est un voyageur du temps (métaphysique) et de l’espace (physique). Il s’aventure dans la société de l’Ancien Régime, fréquentant tour à tour, le clergé (à travers le prêtre), la noblesse (à travers la duchesse) et le tiers-état (à travers les fermiers, les supporters de football, et Kasandra).

Lors de sa première fuite le soir de son anniversaire, seul, détaché du poids de l’humanité, Eo rejoint la forêt, dans une imagerie digne de Princesse Mononoké ou d’un conte fantastique. Cet espace silvestre, comme la nature humaine, possède une charge ambivalente. D’abord présenté comme le lieu de l’osmose entre les enfants handicapés et l’âne lors d’une promenade en journée, elle devient à la tombée de la nuit, le théâtre d’une inquiétante étrangeté qui basculera dans l’horreur électrisée à travers les lasers meurtriers, et la mise à mort du loup sacré. Eo se promène dans la forêt le long du ruisseau, la caméra magnifie et amplifie l’espace en démultipliant les angles de vue. À l’apparition des tombes, le climat s’intensifie, Eo marche sur un terrain miné, la mort rôde, elle est sous ses pattes puis face à lui. Seule échappatoire ? L’obscurité… Puis la lumière.

La fuite des éléments

La fuite est l’occasion pour Eo et Skolimowski de s’attarder sur les quatre éléments qui composent en symbiose la nature. D’abord, en longeant l’eau du ruisseau, puis dans un pré filmé entre chiens et loups, depuis la terre. Le feu brille et brûle l’image à travers le nouveau recours au filtre rouge dans une séquence onirique, à la conscience écologique (le drone survolant les bois annonce le danger climatique) qui s’achève sur les machines du vent. Les éoliennes, ces géantes structures métalliques, créations de l’homme, perturbatrices de l’écosystème, dans leur mouvement ravageur propulsent un oiseau – véritable ange déchu – dans une flaque terreuse, car « souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière ». À son tour, Eo se perd dans la masse – bovine. La mort en sourdine, l’animal contemplera une dernière fois depuis un pont pittoresque la splendeur de l’eau, la puissance des cascades, évoquant le réalisme contemplatif des tableaux d’Hiroshi Senju. L’art imite la nature et EO lui rend hommage.

L’âne gaze ou l’odyssée d’une âme en peine, d’un âne sans veine. En espagnol, c’est Don Quixote, en anglais, c’est Donkey shot.