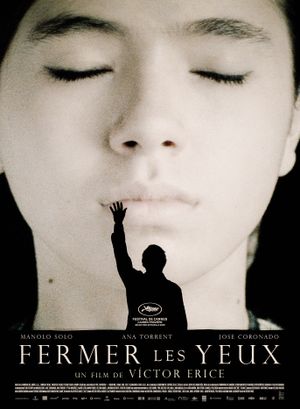

Comme beaucoup de grandes œuvres dans l’histoire du cinéma, Cerrar los ojos est un film de fantômes. Pas le fantôme dans sa version fantastique. Le fantôme qui hante le plan par sa présence immatérielle, ou par sa présence relayée en hors champ. Le fantôme comme image manquante.

Le début du film est étrange, la photographie, le grain, la forme, le ton, renvoient à un cinéma européen des années 70, on peut penser à Bunuel ou à De Oliveira par exemple. On ne comprend pas trop ce que l’on voit, où l’on est et à quelle époque. On est dans un château, en France, perdu dans la forêt, et comme dans un film noir classique hollywoodien un détective rend visite au riche propriétaire du château, et son serviteur chinois. Il est missionné pour enquêter sur la disparition de la fille du châtelain, elle a disparu, visiblement partie à Shanghai. La seule image qu’il reste d’elle est une vieille photographie d’elle en habits de chinoise.

Lui ne veut qu’une chose, revoir le regard de sa fille et mourir.

Le détective sort du château, de la propriété et le film s’arrête en plein mouvement. Réellement.

Car l’image qui suit est totalement différente, c’est une image lisse, terne, grise, fade, téléfilmique.

Ce que l’on a vu durant ces premières minutes était un film dans le film, une fiction au sein de la fiction. Et tout le film de Erice se concentre dans ce cut déchirant.

Déchirant à tous les niveaux. Déchirant la pellicule, la fiction, le réel, et déchirant aussi car le cinéphile ne veut pas de cette image terne que propose Erice, il veut retourner dans le grain cinématographique de la première partie, celui qui est aimé et espéré.

Le réel, tel que filmé alors, est mor(t)ne. Face à l’image du début, rugueuse, granuleuse, impure et imparfaite donc vivante.

Un réel filmé comme peut l’être une partie du cinéma aujourd’hui, numérisé, laid, mort.

Ce cut déchirant renferme tout, comme un coffre au trésor. C’est le point de rupture, le vortex du film qui aspire à la fois le personnage du détective, l’acteur qui l’incarne, Julio Arenas, et le film dans lequel il joue.

Ce cut est source d’imaginaire, presque le terrier du lapin blanc. Renfermant dans un hors champ inconnu la disparition du détective dans les méandres de la Chine à la recherche de la fillette, on est là dans un fantasme du film noir exotique, autant que l’acteur lui-même face à l’horizon et la mer.

La suite du film, lente, molle au début, est une marche funèbre, un retour, un retour mélancolique et nostalgique à la recherche de l’image manquante, celle qui suit le cut. Mais aussi à la recherche des corps et des regards perdus : la fillette, le détective, l’acteur.

Erice filme une enquête, pas seulement celle du détective à la recherche de la fillette habillée en chinoise, mais celle du réalisateur, Miguel Garay, sur les traces de Julio, son acteur et ami, disparu de façon mystérieuse au bord d’une falaise, en plein tournage du film. Un acteur perdu et un film perdu. Car en l’état le film, jamais terminé, n’est plus. La fillette ne sera jamais retrouvée, elle sera à jamais un visage sur une photographie jaunie. Le roi triste, le châtelain, disparaitra à son tour sans croiser le regard perçant de sa fille.

Et la carrière de Garay prend fin sur une image arrêtée, en pause. Sans lendemain. Attendant indéfiniment le plan suivant.

Miguel Garay retourne à Madrid, replonge dans son passé, croise ses anciens amours et amis. Avec toujours ces fantômes qui planent, celui de Julio, celui de son fils, celui du cinéma. Ana Torrent, revient de la ruche et incarne la fille de Julio.

Erice part également à la recherche de la mémoire, celle trouble de son réalisateur enquêteur, celle perdue de l’acteur disparu et celle du cinéma.

Au détour d’un plan on rejoue Rio Bravo et on chante entre amis, My Rifle, My Pony and Me. A un autre moment on évoque les miracles de Dreyer qui n’ont soi-disant lieu que chez Dreyer.

Difficile de parler de cette merveille sans aborder le final. Car c’est une des plus belles choses vues depuis très longtemps. Sans dévoiler ce qu’il contient, ni s’attarder sur ce qui précède, ce final c’est l’image retrouvée, celle que nous a enlevé le cut du début. C’est un pansement qui soigne, qui répare, la fiction, la pellicule, la mémoire et la vie. Le film déchiré se recolle et le cinéma peut faire face au réel. Ce réel que l’on ne voulait pas voir, moche, gris, devient sublime car sublimé par la façon dont le cinéma communique avec lui et l’épouse totalement pour le faire revivre.

Erice filme un champ contrechamp miraculeux, le miracle de Dreyer il est ici. Car dans cet échange de regards, le réel et le cinéma se font face, et ce regard permet aux deux entités mortes de se réincarner. D’un côté le « réel » (le quotidien, l’acteur, le réalisateur,…) de l’autre la « fiction » (le film, les personnages,...).

Cependant Erice va encore plus loin et fait quelque chose d'une beauté absolue.

Il y a donc cet échange de regards dans cette salle de cinéma improvisée. Et parmi tous ces regards il y a celui d'Ana Torrent. Et Erice filme le regard d’Ana adulte fixant celui de la fillette retrouvée à l'écran. Cette fillette c'est bien sûr elle. C'est Ana dans l'esprit de la ruche, le premier film de Erice. L'actrice se revoit donc enfant à travers le prisme du cinéma. L’enfant et l’adulte, l’acteur et ce qu’il incarne à l’écran se regardent.

A travers ces échanges Erice fait la plus belle déclaration d'amour au cinéma. Et il parvient à rendre ce geste absolument bouleversant car il le fait avec une pureté et une grâce qui mettent à l'écart toute démonstration et tout ridicule. Il n'y a pas de ficelles, il n'y a pas de violon. On s'attend à ce final, et plus que s'y attendre, on l'attend, on sait qu'il va arriver, on l'attend impatiemment tout le long de ce voyage gris. Le Roi triste, celui du début, c'est le réalisateur, c'est l'acteur, c'est Erice mais c'est aussi et surtout le spectateur. Celui qui veut voir, celui qui est obsédé par l’image manquante comme l’est David Hemmings dans Blow up. Il me semble que rarement la puissance du regard n'aura été aussi bien retranscrite, avec une telle simplicité formelle et narrative dissimulant une profondeur insondable.

L'image manquante est retrouvée, la fillette est retrouvée, le cinéma est retrouvé, on peut alors mourir tranquille (fermer les yeux).... on peut alors vivre.