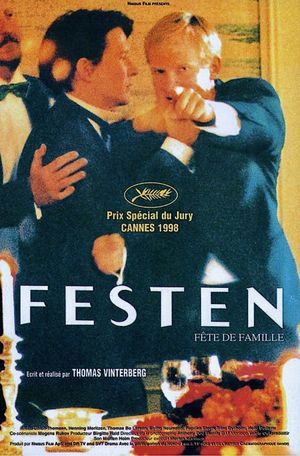

Festen : une fête de famille qui tourne au drame

Prix du jury à Cannes en 1998, Festen de Thomas Vinterberg est un huit-clos virulent ; l’histoire d’une fête qui tourne au drame, sur fond de déchirement familial et d’enfance brisée. Tourné selon les principes du Dogme 95 (décor naturel, lumière du jour, caméra à l’épaule, etc.), la mise en scène peut déconcerter, énerver ou éblouir. A vous de juger !

C’est l’été au Danemark. Dans le manoir familial, famille et amis se sont réunis pour fêter les soixante ans du chef de famille Helge Klingelfelt (Henning Moritzen). Christian (Ulrich Thomsen), le fils ainé, est chargé par son père de prononcer quelques mots, au cours du repas, en mémoire de sa sœur jumelle, Linda, qui s’est suicidée un an auparavant. Mais au lieu de prononcer le discours attendu, il fait de graves révélations, qui vont faire éclater la cellule familiale.

Pourquoi voir ce film ? Tout d’abord, pour la mise en scène brillante de Vinterberg qui construit son histoire avec un vrai sens du rythme. Les révélations sordides vont crescendo, les masques tombent ; la haine et la violence se déchaînent. L’intensité dramatique du film semble renforcée par les contraintes que s’est fixées le réalisateur, à savoir de construire son histoire selon les règles des trois unités de la tragédie classique (fixées par Bossuet au XVIIe siècle) : unité de temps (une journée), de lieu (le manoir familial) et d’action (révélation du secret de famille). Aucun répit n’est laissé au spectateur ! Et puis, Festen, c’est aussi une ironie mordante. Ainsi, le « merci pour toutes ces bonnes années » que Christian adresse à son père après avoir porté contre lui de lourdes accusations pendant son discours !

Et ce drame familial est d’autant plus intéréssant que Festen a été réalisé selon les principes du Dogme 95, manifeste rédigé par Thomas Vinterberg et le réalisateur Lars Von Trier. Leur objectif ? Proposer une autre manière de faire du cinéma, plus vrai, en le débarrassant de ses éléments les plus artificiels (effets spéciaux des films anglo-saxons). Les règles édictées sont strictes : l’obligation de tourner dans un décor naturel, sans lumière artificielle, sans ajout d’une bande son, caméra à l’épaule, etc. Ce qui n’est pas sans rappeler la Nouvelle Vague. Le résultat est un peu déconcertant : la caméra bouge beaucoup, les personnages sont filmés de près, sans complaisance, le grain de l’image est nettement visible. Mais cette manière de filmer sert le propos du réalisateur puisque cela contribue à renforcer l’impression de réalisme. C’est comme si une caméra amateur (celle d’un oncle ou d’un ami de la famille) filmait cette fête de famille et que nous, spectateurs, faisions partis des invités. Comme si l’on vivait ce drame de l’intérieur.