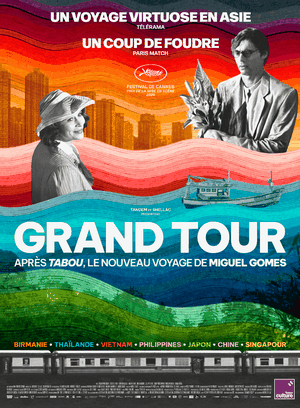

Parfois en amont de festivals, on sait très bien dès la sélection quels films vont diviser ou même être plébiscité tant leur metteur en scène a perpétué au fil de sa filmographie des motifs appréciés ou non par les spectateurs et la critique générale. Miguel Gomes (prononcez Gomch) fait partie de ceux qui rentrent dans les 2 catégories ; le metteur en scène portugais fait partie des plus acclamés de l’histoire cinématographique de son pays. Acerbe critique du gouvernement portugais actuel mais aussi des mœurs sociaux et historiques, du commérage avec Tabou au relations covidées dans Journal de Tûoa, il en reste que la forme à la fois ludique, imprévisible et déroutante de ses films peut agacer, ennuyer ou tout simplement distancer les spectateurs les moins préparés. Entre une adoration, voire fascination immédiate et un rejet formel à la limite du somnifère, les avis divergent aussi sur Grand Tour, même à Cannes où le metteur en scène s’est vu remettre le prix de la mise en scène. Un prix contestable en voyant certains autres gros mastodontes de cinéma qui s’étaient donnés à fond, allant de The Substance à L’Amour Ouf en passant même par des Megalopolis ou Limonov. De surface plus minimaliste, l’odyssée d’Edward a pourtant bien des choses à offrir aux cinéphiles les plus patients et curieux au-delà des déboires de ce fonctionnaire de l’état Britannique fuyant un mariage avec sa pourtant chère et tendre Molly et embarquant dans un « grand tour » au 4 coins d’une Asie encore marquée par le colonialisme.

.

.

.

.

.

Autant vous prévenir tout de suite, le terme « voyage » est employé en toute circonstances pour parler de Grand Tour, car il s’agit plus littéralement qu’escompté d’un voyage cinématographique, dans lequel les normes d’écriture et de mise en scène du septième art sont petit à petit déconstruites et revisitées par un artisan n’ayant pas le moindre mal à mêler fiction et réalité, passé ou présent, couleurs puis noir et blanc. Mais surtout, derrière ce prologue doux-amer, on ne peut plus lisible et accessible, Miguel Gomes n’y va pas par le dos de la cuillère, et très vite les codes du cinéma classique sont brisés par un metteur en scène cherchant avant tout à créer un univers plastique démentiel. On pourrait presque parler d’expérimentations à ce sujet, et on en revient à ce vieil adage rappelant que ce qui compte le plus n’est pas la destination mais le voyage, un voyage sensoriel, fait ici de pensées intimes, de rencontres plus ou moins fortuites, de chance, de malchance, d’invraisemblable ou de ridicule, tout est placé à un niveau équitable avec une imagination, une sensibilité mais aussi un ludisme presque jubilatoire. Pourtant qu’on se le dise, Grand tour est avant tout un film de la méditation, qui cherche premièrement à créer une émotion esthétique de l’ordre du beau, de la contemplation d’une composition léchée, du rythme lancinant et hypnotisant mais aussi du mystère, des non dits comme des répliques aux différents niveaux de lecture, jusqu’aux silences entre autres effets de cinéma comme des plans fixes ou des travelling, sans compter le rapport à notre imaginaire politique, historique social et culturel. Bref du cinéma cérébral qui force à réfléchir sur l’image et son incursion dans le montage, mais du cinéma aussi terriblement sensitif qui va avant tout provoquer un sentiment d’incandescence interne face à la puissance esthétique de son imaginaire visuel ; que ça soit pour simplement s’émerveiller devant, ou au contraire, être pris par des quasi sorties de route lorgnant vers l’absurde. De la branlette intellectuelle pour les uns, surtout du cinéma radical mais remarquable pour les autres, et dans cet enchevêtrement d’images entre autres concepts esthétiques se dégage ce qu’on peut formellement appeler une fresque, tant Grand Tour forme, plus qu’une intrigue académique, un tout cohérent, que ce soit dans sa radicalité, sa forme ou son fond. D’autant qu’on oublie trop volontiers de dire que ce genre d’œuvre radicale met le spectateur au premier plan dans la réflexion immédiate et continue de ce qu’il a visionné, et en ça si Grand Tour peut sembler inaccessible, il ne demande que l’ouverture du spectateur et son entière disponibilité à être transporté et perdu dans un long-métrage fleuve réfléchissant plus par poésie que logique narrative. Il y a beaucoup à dire mais je tenais avant tout à rappeler ce sentiment d’extase qu’on a tous vécu à l’entame du générique. Ici un ressenti à chaud qui est que je n’ai pas formellement réussit à tout comprendre ou appréhender, mais que le geste en lui-même, bien qu’inaccessible au premier abord, m’a tout de même emporté par sa sensibilité et son audace, au point qu’il m’était impossible de placer des mots cohérents ou réellement pertinents sur le pourquoi de mon admiration. Mine de rien ce genre de ressenti est rare, et bien que je préfère garder une approche un tant soit peu objective, il reste que ma subjectivité l’emporte un peu et est pour moi même carrément essentielle dans mon appréciation de Grand Tour et la raison pour laquelle il s’agit d’après moi d’un des meilleurs film de l’année.

.

.

.

Pour ainsi dire, la grandeur de Grand Tour est d’après moi avant tout mue par sa liberté, mais cette dernière est amenée avec un invité spécial et inattendu, une dose d’ironie liant les personnages d’Edward et Molly, mais surtout le contexte (géo)politique mis en scène par Miguel Gomes et qui résonne de plus en plus fort à mesure que le récit avance et prend en consistance dans son fond. Bien que ne plongeant pas dans la farce, le réalisateur filme avec une certaine irrévérence la question du colonialisme, littéralement sa lâcheté (avec cette fuite en avant d’Edward mue par sa simple peur) puis petit à petit, quelque chose de plus rance, de moins doux-amer et de sacrément politique. L’impossibilité pour l’occidental et le colon de comprendre la culture d’Asie, de la maîtriser et s’en servir comme bon il voudrait. Derrière un banal jeu du chat et de la souris, dans son package vintage voire suranné, Miguel Gomes remet à plat par sa mise en scène et un mélange de cruauté, de rire jaune et d’intelligence la représentation quasi caricaturale le détachement de ces êtres face à la vie sociale et culturelle des pays qu’ils traversent et qui les dépassent totalement. Un peu comme le spectateur face à ce flux d’images qui n’en n’est pas réellement un, cette fresque tragi-comique où mille désastres et miracles interviennent les uns à côté des autres, forçent l’avancée du récit, des personnages et donc des spectateurs dans un voyage initiatique qui les fera, peut-être, enfin s’intégrer à cet autre monde dont certains ne connaissent que les bars et cocktails hors de prix. Et c’est ce sentiment d’être complètement perdu qui au final raccroche le spectateur aux personnages et à ce voyage, car je ne vais pas faire genre, comme dit plus haut, certains points m’échappe, je n’ai pas été entièrement happé par certaines étapes et je cherche par exemple en partie l’entière signification de cette dernière scène, rappelant un coup de théâtre des Herbes Sèches. Mais ce qui est sûr, c’est que ce sentiment est rare, et il est travaillé par Gomes avec une vraie inventivité, ce mélange de fiction et documentaire a rarement été poussé aussi loin, on se demande parfois ce qui est vrai ou non, de quel époque le metteur en scène parle, évidemment, en partie de la notre, mais le ressenti final est pour moi que si certaines incursions me paraissent moins pertinentes que d’autres, au global, le résultat reste lui fascinant et d’une densité hallucinante. Car bien que le procédé filmique de Gomes soit, au détail de cette toute fin, assez peu renouvelée, sa manière de tisser seulement petit à petit son discours et le décalage entre deux cultures force selon moi le respect. C’est d’autant plus fort quand en plein milieu du film, il décide de rebrousser chemin, de changer de point de vue pour nous faire revivre, avec un œil neuf cette odyssée ; et derrière le plaisir premier de vivre cette liberté cinématographique, je suis forcé de prendre sur recul sur les événements et à les revoir sous un angle nouveau qui bonifie le fond de Grand Tour mais aussi ses personnages et leurs liens. C’est fascinant, car comme dit plus haut il y a une vraie inventivité dans Grand Tour, mais surtout un vrai ludisme, et j’ai été plus pris par la main que ce que je pensais, ou du moins, Miguel Gomes parvient à maintenir mon attention en jouant constamment avec son dispositif, tout en faisait preuve d’une réelle maîtrise dans sa composition, son travail des décors, des costumes et surtout certains cache-misères de studio donnant une allure de fantasme au produit fini. D’autant qu’il y a toujours des détails pour dérouter, en dehors des changements de format entre noir/blanc et couleur, le simple fait de faire parler la quasi entièreté de ses personnages en portugais et non en anglais ou pour les autochtones dans leur langue native est une subtilité qui pourrait donner encore matière à composer quand aux rapports entre le cinéaste et son pays, le Portugal, allant bien plus loin que la simple beauté et grâce des plans. En dehors de ça, que ce soit en utilisant la musique classique pour donner un sentiment de ridicule à une course dans un palais, des fondus dans l’image aux allers-retours temporels, jamais l’image et la narration de Grand Tour n’est fixe, il y a quoiqu’il en soit toujours du mouvement et une envie de brasser le spectateur plutôt que de lui proposer une visite en Asie. En bref des petites inventions ici et là qui font rimer cœur et esprit, donnant une âme charmante et inattendue à un corps plus difficilement appréhendable, mais dès lors bien plus appréciable et profond. D’autant que je n’ai pas parlé du casting, et en particulier ce faux duo superbement interprété, en particulier Crista Alfaiate en Molly, d’une grâce inégalable.

.

.

.

Toutefois, si la dimension auteur de Grand Tour n’est pas à négliger, se démarquant par sa facture d’OFNI, de film innovant par sa mise en scène et sa narration pour offrir une expérience singulière, il est aussi intéressant de mettre en emphase l’esthétique de Grand Tour sous un aspect plus romanesque. Revenant à ce sentiment de caricature, il est peut dire que Miguel Gomes, metteur en scène portugais était assez peu attendu dans la mise en scène de la culture asiatique, une culture qu’il englobe sur tout le continent au gré de ce road trip, s’il en est un, où les personnages traversent les frontières sans réelle distinction temporelle ou géographique, comme si l’important pour le metteur en scène était de mettre en avant ces cultures, ces pays et leur histoire plutôt que de se concentrer sur la totale crédibilité du récit. Un pari risqué car j’ai pu sentir un détachement à plusieurs moments, accentué par celui d’être perdu dans le flot narratif, ici de ne pas savoir exactement où l’on est, par quel miracle est-on arrivé ici. Sauf qu’au final on en revient à ce sentiment de liberté, et bien que les plus à cheval sur les règles et codes d’écriture pourraient grincer des dents, Grand Tour lui, invite plutôt au lâcher prise, et même une sorte de simplicité. L’expérience tient avant tout par cette liberté là, qui n’est jamais désavouée, mais aussi par sa mise en scène pure, sa forme, cherchant souvent le romanesque, le quasi mystique, bien en décalage avec la petitesse d’Edward et Molly, mais dont on rase pourtant la personnalité et le ressenti. Ce qui sauve Grand Tour d’être un objet froid et uniquement intellectuel, c’est justement ça, sa manière de toujours, ou du moins le plus possible inclure l’humain au centre de sa machinerie esthétique. Il faut dire que les pays qu’il filme aident, créant un décalage avec la culture occidentale incarnant alors parfaitement ce sentiment de dissonance entre les personnages et ces décors ; jusqu’au dernier geste du cinéaste, qui intervient pour donner le fin mot de cette histoire d’amour contrariée et in extanso de la relation entre Edward et Molly. Une relation qui est le fil rouge du récit, bien que n’évoluant pas tant, les désillusions de ce qui est décrit comme un couple parfait sont pervertit ou plutôt agrémentés par le décor Asiatique, un dépaysement d’où provient d’après moi, tout en subtilité, ce sentiment de voyage initiatique, faisait inéluctablement reconnecter les fiancés sans pour autant qu’ils se croisent avant cette scène finale dont je vous laisserai la surprise du contenu. Par ailleurs l’utilisation de la voix off devient d’autant plus maline, ne se contentant pas à une simple description des événements, il est servis par le metteur en scène comme d’un vrai vecteur émotionnel pour toujours plus nous immerger dans la mélancolie des personnages et l’immense inconnue se dévoilant petit à petit lors de ce voyage en Asie. Au gré de pays qu’on a rarement vu sous cet angle, un angle plus traditionnel, moins grandiloquent et plus spirituel, Miguel Gomes met en avant une vision moins idyllique, touristique et plus philosophique, parfaitement réagencée pour donner encore plus de corps aux émois de ses personnages. L’enchevêtrement documentaire/fiction devient presque un tour de magie, un assemblement d’images nous faisant vivre cette épopée sans épique, tronquant les péripéties à rallonge pour les mythes et du quotidien. Pour autant Miguel Gomes n’apparaît pas en touriste, il réfléchit son montage pour toujours mettre en avant cette culture asiatique au détriment des pensées occidentales et colonisatrices, il créé un fossé que les personnages se voient contraint de traverser (plutôt littéralement dans sa fin, avec ce fleuve) pour ainsi se rejoindre, se comprendre et appréhender cet univers ; jusqu’à ce dernier geste de cinéaste qui les y inclus définitivement envers et contre une logique plus scientifique. Loin du simple émoi amoureux, Miguel Gomes fait entrer son Grand Tour vers une splendeur quasiment spirituelle, et embarque au mieux le spectateur le plus investit et touché dans ce manège amoureux prenant des allures de quasi légende ; comment donner une plus grande importance et force à une culture et ses protagonistes.

.

.

.

.

.

Difficile de parler de Grand Tour, c’est en tout cas un geste radical, intelligent mais surtout d’une grande sensibilité, d’une pour ces paysages et cultures asiatiques mis en scène, mais aussi pour ces personnages dont on rase constamment le point de vue et ressenti, avec une pointe d’ironie mais aussi d’attachement. Derrière la façade un peu intello, un film d’aventure romanesque et mystique n’ayant peur de rien, d’une liberté fascinante et hypnotique à faire chavirer l’âme et le cœur ; oubliant des pures qualités techniques pour une imagination débordante et pour ma part entraînante.

C’est en tout cas un prix de la mise en scène plus que mérité, car derrière sa beauté plastique, l’inventivité constante du film lui donne un mérite monstrueux capable de charmer et d’hanter les plus curieux.