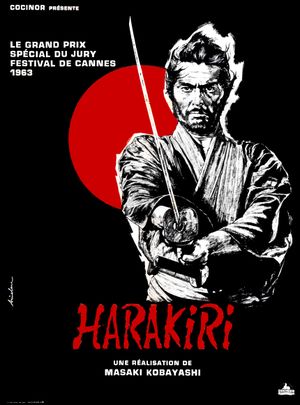

Chanbara noir, engagé mais surtout grandiose

Prix du Jury en 1963 à Cannes, Harakiri happe le spectateur dès les premières secondes pour ne le libérer qu’au générique final, satisfait d’un grand moment de cinéma. Je ne comprends vraiment pas comment ce chef d’oeuvre a pu perdre la Palme d’Or face au pale Guépard de Visconti… le manque de culture probablement.

Pour profiter du film sans le moindre spoil, arrêtez vous ici et délectez vous devant une version HD.

Au début de la période Edo, le ronin Hanshiro Tsugumo (Tatsuya Nakadai) se présente au chateau de Kageyu Saito du clan Lyi avec une requête: qu’on lui permette de procéder au rituel du Seppuku (Harakiri) afin de sauver son honneur. S’ensuit un duel de récits entre Tsugomo et Saito, créant une tension captivante qui ne sera relâchée qu’en dernier recours, jubilatoire. Du plan sur l’armure de samouraï qui ouvre le film au même plan qui le clos, beaucoup de choses vont être révélées, mais rien ne va changer. Si ce n’est le regard du spectateur. Car le film, à l’image de Tsugumo, cache son jeu. Sous couvert d’un simple drame chanbara se délectant du code d’honneur des samuraïs, Harakiri se révèle être subversif et dénonciateur, mettant à mal des principes immuables. Acculé par la force du verbe devant son clan, Saito ne pourra répondre que par la force du sabre. Le shogunat, la hiérarchie, les castes et le code du samourai sont immuables et eux seuls resteront dans l’Histoire.

Hara-Kiri est avant tout un film magnifique. Le noir et blanc est splendide. La photographie nous estourbit de plaisir oculaire. Du temple épuré à la plaine balayée par le vent, un vrai bonheur visuel. Les plans sont hyper-soignés et la caméra est maitrisée à la perfection. Soin, maitrise et plans qui inspireront d’ailleurs d’autres prodiges tels Sergio Leone ou Quentin Tarantino. Au milieu de cette perfection, le jeu légèrement théâtral Nakadai crève l’écran. Son regard et sa voix sont saisissants. Et le rythme. La 1e partie captivante nous colle à l’écran. Après un léger passage à vide lors du 2e récit de Tsugumo, on pense que Kobayashi s’essouffle… mais c’est pour mieux nous prendre à revers, dans une 2e partie jubilatoire. Bref…

Kobayashi signe un chanbara noir, engagé mais surtout grandiose, l’immortalisant au rang de maître. Kurosawa n’a qu’à bien se tenir…