Harakiri est au chanbara ce qu'Il Grande Silenzio est au western spaghetti : une fresque iconoclaste et nihiliste, un déchainement de violence tantôt froide et latente, tantôt rouge et éclatante. Mais là où le film de Sergio Corbucci faisait de Dame Nature, grandiose et incontrôlable, le véritable oppresseur des loqueteux pitoyables et sales qui y trainaient leur misère dans l'attente d'une balle de Mauser salvatrice, le monstre de Masaki Kobayashi évolue dans un univers feutré et cloisonné, où tout et tout le monde est propre et bien agencé. Pourtant, ou plutôt pour cette raison, la violence d'Harakiri est plus terrible encore, car il s'agit ni plus ni moins que de violence sociale.

Le sentiment de claustrophobie quasi-permanente est ce qui m'a le plus surpris dans le chef-d'œuvre de Kobayashi : la majeure partie du film se déroule en effet soit dans la cour ou l'antichambre du palais des Ii, soit chez la famille Tsugumo. Ce cloisonnement est très inhabituel dans les films de samouraï, qui comme les westerns jouent souvent sur les grands espaces.

Plus intéressant encore, chaque fois que les portes coulissantes s'ouvrent vers l'extérieur, "l'air libre" n'a de libre que le nom et n'offre aucun répit à nos protagonistes : il est même invariablement symbole de déchéance, que ce soit pour le jeune Motome trainant sa détresse sur les routes après avoir échoué à trouver du travail, ou pour les perfides Omodaka, Yazaki et Kawabe que la main vengeresse d'Hanshiro a privé de leur chignon et donc de leur statut social.

Voilà pour la violence froide, violence pyramidale basée sur l'humiliation et le mépris de la caste dominante pour celles jugées faibles et inférieures. La violence physique et sanglante, lorsqu'elle éclate, n'est cependant aucunement synonyme de soulagement et d'échappatoire. Moment-clef du film, le fameux seppuku de Motome est d'autant plus cruel que l'infortuné jeune homme doit l'accomplir avec un sabre de bambou et que la caméra de Kobayashi, à grands renforts de zooms et de dutch angles parfaitement calibrés, ne nous épargne rien de son supplice.

C'est avec la même absence de tout désir de caresser le spectateur dans le sens du poil, et non sans un certain humour noir, que Kobayashi nous prive en revanche de la satisfaction de voir les trois malfaiteurs punis sous nos yeux. À moins que ce ne soit au contraire par une sorte de bienveillance, pour nous éviter de nous rabaisser au rang de ces trois tristes sires se repaissant du malheur d'autrui ?

Ce qui est certain, c'est que quand cette violence-ci se tasse, quand le vent se lève et que la poussière se dissipe, que l'humble famille Tsugumo, depuis le bébé Kingo jusqu'au patriarche Hanshiro, repose six pieds sous terre et appartient désormais aux oubliettes de l'Histoire, que les sieurs Omodaka, Yazaki et Kawabe les y rejoignent, "morts de maladie", victimes de leur propre système tels Iejov et Beria dans l'URSS stalinienne, l'armure du seigneur Ii est toujours là, cette armure noire, vide et terrifiante, symbole peu subtil mais ô combien efficace de cet engrenage inhumain qui n'a que faire des petites âmes finissant broyées entre ses roues.

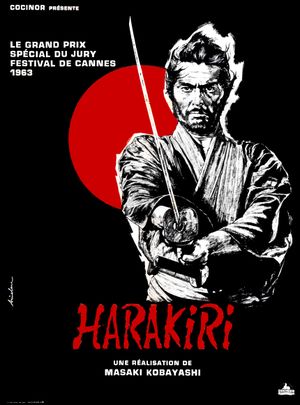

Reste aussi, sur une note plus positive, le legs que nous ont laissé Masaki Kobayashi, son scénariste Shinobu Hashimoto, le magnifique Tatsuya Nakadai et toutes les personnes ayant travaillé sur ce film, celui d'un monument d'humanité qui mérite mieux que mes accolades ronflantes que je terminerai par un seul mot, un mot aussi simple que le "pardon" que personne dans le clan Ii n'a eu le courage de dire au vaillant Hanshiro : merci.