Ayant une culture cinématographique nippone très spécialisée (et pas toujours dans le bon sorti des sempiternels Kurosawa, Kitano, Kon et Miyazaki), j’ai décidé de m’attaquer à un des trous béants qui font le cœur de ma culture : Masaki Kobayashi. Et pour cela, quoi de mieux que de commencer par un film encensé par les cinéphiles de Senscritique ? Bon point de départ : si le film me plait, j’en regarde d’autres, si je n’accroche pas ma foi tant pis, je passe à un autre réalisateur, je n’ai de toute façon pas le temps matériel de voir tous les films sortis depuis ces bon vieux frères Lumière.

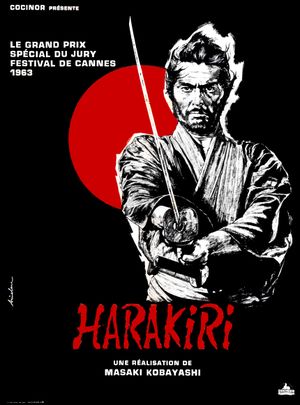

Premier constat sur Harakiri, le film est très beau. Certes l’esthétique japonaise période Tokugawa offre de multiples facilités en termes de cadrage, de clair obscur… mais malgré tout, la photographie est au top et sert parfaitement une mise en scène tout aussi réussie. Comme les acteurs sont au même niveau, en particulier Tatsuya Nakadai (que pour le coup j’avais déjà vu chez Naruse, Kurosawa et Gosha) qui est parfait dans son rôle.

Passons-donc à l’histoire, qui comme beaucoup de films se déroulant durant l’ère Edo ont des résonances fortes avec le Japon contemporain de leurs réalisateurs. Ici, la critique du système est claire, elle est appuyée par le désir de vengeance (justice ?) du héros qui est, avec sa famille, la victime du système Tokugawa (représentatif d’un certain Japon donc), qui broie les familles qui deviennent puissantes ou qui sont en possessions de ressources jugées nécessaires au Shogunat sans se préoccuper des dommages infligés aux vassaux liés en cascade aux daimyos déchus.

Ces victimes collatérales de la période de centralisation du pouvoir japonais, inversement proportionnel au bordel régnant jusque-là à base de querelles seigneuriales locales enflammant l’ensemble du pays, se retrouvent privées de maître, donc de statut, ce qui compte-tenu de l’organisation féodale de l’époque équivaut à la mort.

C’est d’ailleurs ce qui est demandé dans le manuel à l’usage des samurais dans cette situation : Seppuku (Harakiri donc). Plutôt la mort que la souillure en gros. Sauf que c’est bien gentil ce genre de préceptes, mais à un moment qui va s’occuper des mômes ? C’est la situation de base de l’histoire, où un rônin vient raconter son histoire devant un seigneur local, des années après qu’un de ses frères d’armes se soit ouvert le ventre pour suivre son maître. Bonne poire, notre héros a accepté de gérer le futur : leurs enfants respectifs.

Je ne raconterais pas la suite de l’histoire, mais notons simplement que l’organisation du film, entre progression dans la hiérarchie des interlocuteurs du héros et flashback déroulant progressivement le fin mot de l’histoire est bien amenée, jusqu’à l’acmé révélant l’affaire, l’énervement des accusés, la force vibrante du regard de Nakadai…

Pour une conclusion où le système et ses défenseurs montrent à quel point il est facile de s’arranger avec le manuel, qu’il s’appelle Bushido, Loi, ou programme électoral. Qu’on est bien prompt à exiger la condamnation ou la mort de quelqu’un mais qu’il devient vite difficile de s’ériger en totem des règles établies quand elles se retrouvent applicables à soi-même ou à ses proches.

La fin du film est d’ailleurs terrible à cet égard, puisque la seule démonstration est que le rônin que l’on suit n’est au final rien d’autre qu’un épiphénomène écornant à peine le système qui lui absorbera l’affaire en se séparant de quelques branches mortes et racontera l’évènement à sa sauce. Car l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs.