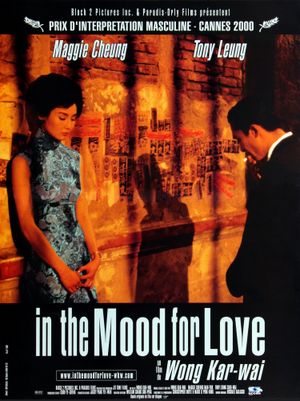

La mise en scène, qu'est-ce que c'est ? Jouer avec l'espace et avec le temps. Ce à quoi s'applique l’impressionniste Wong Kar-wai dans son septième long-métrage, splendide entreprise de sublimation romantique ayant conquis dans le cœur des spectateurs une place rare, tel un frère oriental de Sur la Route de Madison. Ça n'a l'air de rien, mais c'est l'essence du cinéma qui le traverse de part en part. Comme si le réalisateur y montrait l'avant et l'après de ce qu'une caméra capte habituellement, entre "Action" et "Cut". Il fait deviner les situations plus qu'il ne les représente, ne travaille pas dans l'explicite mais dans le non-dit. Rien de frontal, seulement des fragments, des à-côtés, des amorces et des promesses, qui constituent une épure incandescente semblant s'inventer au fur et à mesure de son déroulement immobile. La démarche chaloupée d'une femme au ralenti, le balancement de ses hanches graciles, la silhouette d'un homme dans l'obscurité, des approches, des frôlements ou des crissements de soie, les caressantes sonorités d’une ritournelle obsédante, et le temps se suspend. Chassés-croisés intermittents, attirance mutuelle, quête et attente... On n’imagine pas de meilleur titre pour ce film tout en langueurs de, en envies de, en espoirs que, en dispositions à. Ce film où, pendant quelques mois, deux êtres sont d’"humeur à s’aimer". À l’inventif cinéaste hongkongais, les perplexes reprochent une ivresse décorative pourvue au-delà du raisonnable. Mais tous ces instants où le fond de l’histoire se noie dans la présence de corps et de tissus ensorcelés raniment, à traits vifs, les codes archaïques de l’amour courtois. Il peut paraître paradoxal de comparer un chantre survolté de la modernité cinématographique avec les troubadours du Moyen-Âge occitan. Pourtant, force est d’admettre que ce qui gouverne In the Mood for Love est bien la spiritualisation de l’affect mise au service d’une culture qui privilégie la rectitude de l’action et la reproduction des belles formes.

https://www.zupimages.net/up/19/52/m63j.jpg

À Hong Kong, en 1962, les choses envahissent la vie, comme dans le Paris de Georges Perec. Mme Chan, très belle secrétaire, si réservée et parfaite sous sa volupté réfrénée, et M. Chow, rédacteur en chef d'un quotidien, la délicatesse même, mélancolie en sus dans son impeccable costume sombre, emménagent avec mari et femme dans deux appartements concomitants. Le conjoint de Mme Chan rapporte du Japon, où il se rend souvent pour affaires, le premier autocuiseur à riz que l’on ait jamais vu dans l’immeuble. Dans son travail, Mme Chan aide son patron à négocier les difficultés de l’adultère. Du Japon, toujours, elle demande à son mari de rapporter deux sacs à main, l’un pour l’épouse, l’autre pour la maîtresse. Innocemment, elle fait l’éducation de son époux. Au fil des rencontres dans les couloirs de l’immeuble, Mme Chan et M. Chow se font la conversation en voisins polis, et se découvrent des points communs, comme leur goût pour les feuilletons de cape et d’épée. Mais ces affinités sont autant de points faibles par lesquels ils risquent de s’envahir l’un l’autre. Ils en paraissent pourtant tout à fait inconscients, jusqu’au moment où les circonstances les obligent à se rendre à l’évidence : des cadeaux semblables, offerts par leurs conjoints, absents de Hong Kong au même moment. Ils sont trahis. Si, par une telle configuration, le pays du Soleil Levant apparaît comme une terre d’abondance où les produits se font et se vendent, Hong Kong, dans son ensemble, semble une enclave anachronique, l’envers de ce Japon progressiste réservé aux couples adultérins. De ce point de vue, les deux protagonistes ne sont pas simplement des époux trompés mais, plus radicalement, les exclus "volontaires" de cette nouvelle société de consommation. Déclassés au rang de doublures, de témoins, que peuvent-ils bien faire ensemble ? Tout ce qui a précédé devrait conduire à l’éclosion d’une liaison ordinaire. Mais peut-être l’expression "se rendre à l’évidence" n’est-elle pas la bonne. La reddition ne sied pas à ce couple. Il n’y a qu’une certitude possible, et la faute de leurs partenaires les précipite l’un vers l’autre tout en les séparant. Livrés à eux-mêmes, ils étudient sans fin la catastrophe qui s’abat sur eux, s’en approprient les prémices, tergiversent, reculent devant les obstacles — voisinage étouffant, crainte de n’être que le reflet d’un autre adultère. Le feeling croissant entre elle et lui, prélude à une intrigue sirkienne, ne débouchera pourtant pas sur la tragédie. La répression des sentiments reflète celle de la hiérarchie sociale dans laquelle les émigrés s’adaptent et vivent.

L'originalité naît d’abord du traitement de cette histoire. À commencer par l’idée brillante de ne jamais montrer les époux respectifs de Mme Chan et de M. Chow. On les entend parler, on devine leur présence derrière l'embrasure d'une porte, mais toujours un objet ou un personnage les masque dans le cadre. Ce parti pris a l'avantage de contourner l'évocation concrète de la vie conjugale pour resserrer l'action sur les deux partenaires abusés, dont la douleur paraît d'autant plus grande. Il donne aussi plus de force aux séquences au cours desquelles ils tentent de reconstituer la genèse de leur infortune en endossant chacun le rôle du conjoint de l'autre. C'est ainsi qu'une idylle naît de la figuration fictive d'une romance parallèle et que, par une troublante ironie, ils sont amenés à mimer une rupture avant même d'avoir consommé leur liaison. Les compositions (jeu sur les reflets des miroirs dans les intérieurs et sur les ombres dans les extérieurs), les mouvements d'appareil (de rapides panoramiques à la place des habituels champs-contrechamps) et les escamotages temporels (d'un plan à l'autre, seuls les changements vestimentaires indiquent parfois l'écoulement de la durée) renforcent la sensation de vertige procurée par ce petit théâtre domestique. Au point d'amener le spectateur à confondre M. Chow, filmé de dos, avec le mari de Mme Chan, dans la scène clé où cette dernière s'entraîne à faire avouer son époux. Au milieu de la représentation pourtant, elle tombe le masque, succombant à la souffrance véritable qu'elle s’applique à feindre. Sous le poids de la solitude et de ses faux-fuyants, qu'ils supportent avec une grâce étudiée, les protagonistes poursuivent leurs ardeurs fantômes en traversant une multitude de couloirs, de chambres exigües et d’allées sous-éclairées. Tout se joue dans un cadre réduit où chaque vie est accessible mais peut-être seulement en pensée, et où l’amour est réduit à un simulacre. C’est pourquoi Wong, après des répétitions, filme des questions. Comment s'habiller, traverser une rue noyée sous la pluie, manger, parler de ce qui se passe ici et maintenant, créer entre les choses, les couleurs, les odeurs, une harmonie, alors que, dans les têtes, tout s'amoncelle ou se disjoint ?

https://www.zupimages.net/up/19/52/wvfs.jpg

Des lieux clos aux extérieurs sans ciel, soyeuses invitations au voyage et à la songerie, des fragrances tourbillonnantes de Michael Galasso aux standards latino-américains portés par le timbre chaud de Nat King Cole, des taches oranges et pourpres sur fonds noirissimes aux trous creusés dans les colonnes d’un temple millénaire, des plantes, rideaux et bibelots en tous genres à l'extraordinaire garde-robe de Maggie Cheung, symphonie de cols hauts, de rouges éclatants et de motifs floraux qui se détachent dans la pénombre des intérieurs ou sous la clarté des réverbères, et jusqu'aux volutes des cigarettes fumées par Tony Leung, l’esthétique du film subjugue. Le cinéaste pousse la tentation du clip à son terme ultime. Il l’épuise dans la multiplication et l’allitération, en confine l’espace jusqu’à l’asphyxie, en fracture la durée (par l’insertion de panneaux, la déconstruction ponctuelle du récit). Tout se passe comme s’il sapait systématiquement, en sourdine, le travail conjoint et simultané du directeur artistique, chaque plan étant le cérémonial repris à n’en plus finir d’un cinéma proprement opiomane, certain de sa foudroyante beauté. Séduire est le mot d'ordre, pour Wong et ses acteurs ; changer de toilettes comme d’angles de vue, séduire avec aplomb, mais qui ? Au cœur de la narration, une infinité de rapports vides, d'appels sans réponses, où celui que l'on veut trouver en face de soi n’est pas là. L'absence systématique de leurs conjoints ne donne à ces deux êtres délaissés rien à connaître que l'attente, peu à faire sinon se rencontrer. Et le film d'entreprendre une démonstration de mathématique improbable, où deux (ici) et deux (au loin) n'égalent jamais quatre, mais toujours deux. Un couple est dans le champ, l’autre est hors-champ. Le monde des protagonistes n'est guère divisé en parties, strates de temporalités ou de fictions, avant ou après, prévisions, regrets. Pas avant la fin. Il est un seul bloc d'obsessions et de fantasmes devenus statiques. La découverte des adultères dont ils sont victimes amènent les héros à se rapprocher pour partager leur désarroi et essayer de comprendre. Leurs entrevues favorisent une intimité qui se transforme en sentiment amoureux. Dans une sombre et pluvieuse alcôve, un soir, ils se trouvent au seuil d’un fol espoir qu’un furtif serrement de mains fait naître. Le ralenti le prolonge, l’exalte, rythmé par une valse au violoncelle, triste et entêtante, comme s’ils voulaient danser leur passion à l’infini avant de la vivre. Or ils ne l’éprouveront jamais, ne s’abandonneront jamais à leur attirance, se seront à peine effleurés pour mieux se séparer définitivement. Par peur des commérages, à cause des convenances et d’une multitude de raisons plus personnelles, elle refuse de quitter son mari et laisse son voisin partir seul pour Singapour. Elle est peut-être trop attachée à une image parfaite d’elle-même, reflétée par son irréelle élégance. Lui est probablement ce genre d’homme doux et cérébral qui se contente de rêver d’adultère. Quatre ans après, les deux protagonistes vivent chacun de leur côté dans le souvenir de leur amour perdu.

Il n'y a au fond qu'un seul duo dans In the Mood for Love, qui doit à la fois se construire une histoire et faire le deuil d'une autre s'éteignant au même moment. Une telle confusion permet à l’auteur de fragiliser ses gestes apparemment si sûrs, et d'abandonner toute idée de maîtrise pour conduire de vastes, et le plus souvent fulgurantes, expérimentations stylistiques. Scruter, par exemple, les parures sixties de son actrice plus fétichisée que jamais avec la même déférence que les ruines du temple d'Angkor, haut lieu de mémoire qui relativise l'importance du secret que le héros est venu enfouir dans ses murs, et où ce grand film carbonisé vient achever sa course. Rarement donc formalisme d’une mise en scène fut aussi synchrone avec le propos qu’elle exprime. Les plans magnifiques sont très loin de ne valoir que pour eux-mêmes : leur plastique éblouissante, leur langueur moite, leur mollesse feutrée dessinent une chorégraphie pointilliste du désir, déploient à l'écran un univers vibratile, aussi pudique que sensuel, relayé par le travail extrêmement complexe sur les cadrages et les ellipses, les variantes et les modulations de tonalité. Tous éléments disparates qui, agrégés, indissociables désormais, dessinent comme un passé idéal, douloureux pourtant, d’une majesté qui le rend impérissable. Ce qui se joue ici, c'est la tentative d’immortaliser l’instant présent : la moindre action, le moindre rituel revêt une dimension cyclique soulignée par un leitmotiv envoûtant, les tropismes des êtres s'expriment selon un agencement très élaboré de rimes, d'échos et de répétitions qui s'inscrivent dans la perspective d'une impasse sentimentale perpétuellement différée. Le mélodrame de Wong Kar-wai est minutieusement gravé dans le temps du monde. Il commence lors d’une accalmie dans les grands bouleversements en Asie et se termine pendant un de leurs paroxysmes, la visite de De Gaulle à Phnom Penh, sauvant ainsi de la fureur de l’Histoire un moment infiniment petit et irremplaçable de celle des hommes et des femmes. Car entre-temps, la relative sécurité de la colonie britannique a été secouée par les adieux de l’Occident : avec un pathétique soutenu, l’auteur redessine alors une utopique patrie perdue. Le cinéma a toujours aimé rappeler à la vie des univers en péril pour inscrire sur la pellicule l’instant même de leur basculement dans l’oubli. In the Mood for Love est un flirt lancinant, une mélodie chuchotée très fort, polie avec autant de soin qu’un diamant, et où Maggie Cheung et Tony Leung, étoiles de Chine, scintillent de mille éclats. Amour perdu, amour éperdu. Éternité minérale, lave en ébullition. Le feu sous la glace. Ou la passion enfouie au plus intime d’un couple qui l’a vécue comme un rêve.

https://www.zupimages.net/up/19/52/dh1h.jpg