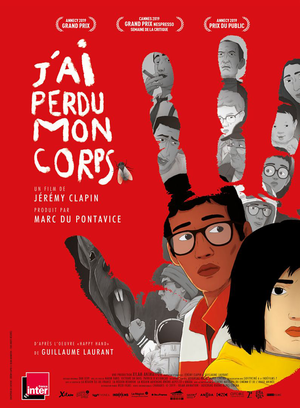

Vous allez le lire partout, à raison: J’ai perdu mon corps, de Jeremy Clapin, est beau comme un premier film. Et l’on applaudit notre ami Charles Tesson de l’avoir sélectionné à la Semaine de la critique: ça valait bien un grand prix! Une main échappée d’un hôpital part à la recherche dans Paris de son propriétaire, dans une cavale vertigineuse, affrontant les rats des lignes de métro, traversant les conduits d’aération des maisons, faisant de la tyrolienne sur un cintre… En d’autres termes, c’est la main qui parle, c’est son film, c’est elle qui nous fait voyager. Le propriétaire en question se nomme Naoufel (le jeune homme amputé), livreur de pizzas maladroit. Et la narration morcelée façon puzzle de revenir sur l’enfance du héros, de raconter son amour pour une certaine Gabrielle. Au bout de l’errance, tous les trois retrouveront, de façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire.

Trois grandes qualités à mettre au crédit de J’ai perdu mon corps. Première réussite, et pas des moindres: la manière dont est racontée l’histoire de ce jeune homme qui lutte après avoir tout perdu. Ou comment nous toucher (et même plus) sans jamais verser dans le pathos. Se pose une question de cinéma: comment atteindre la légèreté? En jouant tout simplement sur la sensation qui devient tout le sujet de cette célébration constante de l’espoir et de vie dans un monde pourtant pas si rose. Celle que nous (re)cherchons sans cesse, celle que nous perdons aussi. Faut dire que la substance est riche: J’ai perdu mon corps s’appuie sur le roman Happy Hand de Guillaume Laurant, le monsieur scénariste d’Amélie Poulain. Se greffe à cette belle substance une seconde réussite, formelle: la beauté onirique de l’animation. Un trait précis ainsi que des couleurs naturalistes pour décrire Paris au plus juste. Le réalisme d’un côté et le surnaturel de l’autre permettent de raconter tout et son contraire: présent et passé, vitesse et ralenti, souterrain et ciel, frénésie de la ville et calme des endroits isolés, verticalité et horizontalité, fluidité et discontinuité. Une séquence au début du film nous plonge dans l’enfance de Naoufel, qui tente d’écraser une mouche dans le salon d’une maison. Pour atteindre sa cible, son père lui donne des conseils, lui dit de viser à côté, d’anticiper le déplacement de la mouche. Se dessine dès cette scène tout le dispositif du film, celui du déplacement, du mouvement, du trait qui tente de capturer l’instant, le bon moment – guidé par des personnages qui tentent de contourner le destin, soit la ligne rectiligne de notre propre trajectoire. Tout cela débouche sur la troisième qualité: la poésie mêlant diverses tonalités: le fantastique, l’histoire d’amour, le drame… et même le surréalisme! On ne sera pas surpris d’apprendre que Clapin a beaucoup pensé au Rubber de Dupieux pour son coup d’essai – pour mémoire, l’histoire d’un pneu tueur en série et télépathe.

On pourrait au final résumer J’ai perdu mon corps à cette phrase prononcée par Naoufel: «Quelque chose de complément imprévisible et irrationnel, quelque chose qui nous emmène vers un ailleurs». C’est exactement tout ça. Soit autant de jolies émotions qui parcourent le récit, soutenu par la belle musicalité du compositeur Dan Levy. On aura d’ailleurs un vrai coup de cœur pour les séquences suspendues dans le temps – la scène de l’interphone, par exemple, qui restera longtemps dans les mémoires. Tout ça pour dire qu’il ne s’agit pas seulement d’une histoire extraordinaire retraçant par un lyrisme magique l’extraordinaire parcours d’une main au travers de la ville, mais d’un film sur l’extraordinaire sis dans l’ordinaire, celui qui chamboule notre quotidien de la manière la plus simple. On en sort légers et bouleversés. C’est tout ce qu’on attend du cinéma.