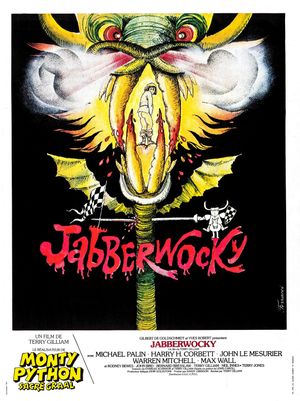

Il s’agit de suivre le plus beau des losers, un Hulot meet Charlot, promis à Griselda, une femme des marais, qui s’en va récupérer les déchets des bourgeois aux portes du château, avant d’être confondu avec un prince et d’affronter (et tuer un peu malgré lui) le monstre qui terrorisait tout le comté, bête sanguinaire qui dépèce ses proies et laisse derrière elle que des squelettes brulants. Comment est-ce possible d’avoir de si beaux décors et de si mal les utiliser ? J’ai eu l’impression de voir un Rembrandt charcuté par un enfant de deux ans avec ses crayons de couleur mal taillés. Plastiquement, cette relecture de l’imaginaire médiéval est parfois très chouette. Il faut simplement gratter ce qui touche à la farce, désagréable par son hystérie et son excentricité forcées. Exemple : Les plans volants, subjectifs du monstre : C’est quasi du Red is dead. Gilliam, ce qu’il aime montrer d’un château, ce sont les gardes qui pissent du haut des tours. Et Jabberwocky c’est un peu ça en permanence : Un défilé de saynètes lourdingues, pas toujours inspirées. A l’image de celles des joutes et ce comique de situation qui voit le roi et sa fille être de plus en plus couvert de sang à mesure qu’ils se font aspergés par les combats. Bref, c’est pas du tout ma came. C’est le premier film de Gilliam en solo et s’il s’inspire du poème éponyme de Lewis Carroll, on sent surtout qu’il peine à se démarquer de l’esprit des Monty Python.