Les frères Dardenne sont en passe de vampiriser le cinéma d'auteur social et l'on devrait grandement s'en réjouir: ce devrait être l'ultime gage de qualité. Sauf que le naturalisme des belges à ceci d’agaçant qu'il prétend transfigurer le réel pour mieux exploiter les codes narratifs de la misère sociale et n'en donne finalement qu'une vision assez plate. Il me faudrait une connaissance plus dense de leur filmographie mais "Rosetta", "Le Fils", "L'Enfant" et "Le Silence de Lorna" ne m'ont jamais passionnés. Trop démonstratifs et mis en scène avec une caméra embarquée suivant au plus près leurs personnages pour donner une dimension immersive, ces différents films me tenaient à trop grande distance de l'émotion recherchée. Peu importe qu'ils suivent une sauvageonne esseulée dans la campagne bruxelloise, un fils mal aimé par son paternel, de jeunes parents débordés par leur progéniture ou une immigrée albanaise en recherche de papiers traquée par un proxénète l'étirement du scénario et la maladresse du propos me rebutaient. La sincérité des deux jumeaux et la spontanéité de comédiens fidèles corrigeaient heureusement en partie ces défauts.

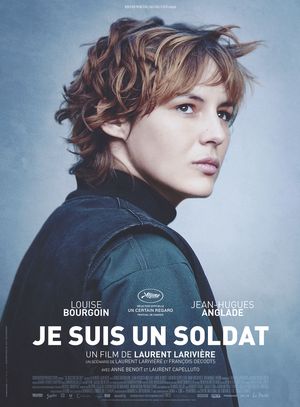

Pourquoi cette longue digression avant d'aborder "Je suis un soldat"? tout simplement car l'on retrouve chez Laurent Larivière cette propension à s'emparer d'un sujet social proche de notre quotidien pour tenter d'en matérialiser une métaphore juste sur les affres d'une société à bout de souffle. Soit une jeune femme qui perd son emploi et retourne chez sa mère pour sortir de l'impasse. Il est intéressant de noter que Louise Bourgoin est choisie pour interpréter ce rôle. Jouer un personnage aux antipodes de ses origines sociales n'est pas une première et ce peut être une belle réussite lorsque le projet le motive. L'ex présentatrice météo de Canal + ne démérite pas, loin de la, mais il est bien difficile de croire en sa reconversion. L'intrigue qui la voit se faire embaucher par son oncle comme passeur dans un trafic d'animaux à vaste échelle ne rend pas assez crédible sa subite maîtrise des us et coutumes de la clandestinité. Au delà même de son apparence physique jamais démentie dans le sale boulot, elle incarne le prototype usé jusqu'à la corde d'esclave se libérant de ses chaines pour mieux s'enfoncer dans une abjection sans foi ni loi.

Cette radicalisation ne s'inscrit pas dans un temps suffisamment long pour que l'on puisse s'identifier raisonnablement à ce passage du clair-obscur. La famille est aussi dessinée à grand traits: une mère vieillissante lessivée par le dur labeur avec laquelle l'on n'entre jamais pleinement en empathie, une sœur et son gendre parents d'un ange à qui on donnerait le bon dieu sans confession. Et au dessus de tous, un Jean-Hugues Anglade hirsute qui tient d'une main de fer son petit trafic. Habitué à jouer les ours mal léchés du cinéma français ces dernières années, il s'en tient à un jeu minimaliste qui correspond plutôt bien à l'idée que l'on se fait de ce genre de type louche. Son caractère taciturne est véridique tant qu'il reste impénétrable. Lorsque la carapace commence à se fissurer , les accents du mélodrame ne sont pas loin. Sa scène finale est à cet égard lourde de sens. Que reste t'il alors qui puisse sauver le film après de telles objections? comme chez ses compères liégeois, une sincérité pour retracer la férocité d'une société qui oblige ses enfants à rentrer dans un engrenage sordide pour s'en sortir. Une réalisation solide qui raconte bien la détresse d'une femme dépassée par les événements, avec des partis pris de cadrage habiles et d'amples mouvements de caméra pour figurer la folie passagère qu'engendre ces situations. Et la fin ouverte est une subtile transition vers un possible avenir moins crasseux.

En somme, un long-métrage qui aurait gagner à s'épurer et à donner une vision un peu moins caricaturale de la libéralisation idéologique mais qui sait rappeler certaines vérités dérangeantes.