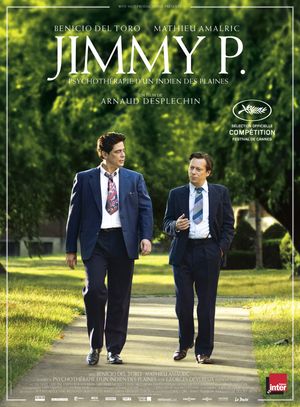

Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des plaines) par Teklow13

Dans son dernier film Desplechin retranscrit une rencontre et décrit un lien qui va relier deux hommes, Jimmy Picard l’indien et Georges Devereux le français. Cette rencontre est la base d’un dialogue qui va s’instaurer entre deux entités. Tout d’abord un psychanalyste et un malade. Dialogue dont les rôles vont sans cesse s’inverser, le docteur devenant patient et vice-versa au fil des conversations. Ces deux hommes qui, au départ, semblent n’avoir que peu de choses en commun, vont se refléter sur plusieurs niveaux, et se rapprocher peu à peu. Chacun dissimule un secret, une identité, un passé. Les deux évoluent aujourd’hui aux Etats-Unis sous un nouveau nom. L’un pour cacher ses racines indiennes, l’autre pour cacher sa judaïcité. L’individu rejoint alors le collectif et cette rencontre devient également la confrontation entre deux pans historiques de l’histoire, très récente ou plus ancienne, et entre deux processus d’exclusion et de rejet.

Ces deux hommes vont se soigner mutuellement (soigner des choses enfouies, des douleurs refoulées) en évoluant sous le regard de docteurs américains, au sein d’un lieu clos, un hôpital psychiatrique. Ce qui a de très beau dans le film de Desplechin, c’est l’infinie délicatesse avec laquelle il filme l’intégralité des personnages, y compris les docteurs américains, et la douceur et sérénité qui se dégagent immédiatement du cadre. Le contexte est celui de la maladie, de la mort, de la folie, du racisme, mais le cinéaste fait le choix de l’amour, de l’amitié et de l’humanisme pour aborder son sujet et ses personnages. Il y a là un contraste assez étonnant, entre cette violence cachée et cette douceur affichée.

L’autre confrontation c’est celle de deux pays et de deux manières de concevoir le cinéma. Rencontre entre deux Amalric et Del Toro, d’abord, chacun amenant un style de jeu, assez trompeur dans leur évolution. Un Del Toro très émouvant en homme imposant, gros nounours de douceur, à la démarche hésitante et semblant contenir une violence qu’il n’exprimera jamais sous cette forme. Et un Amalric qui apparaît survolté lors de sa première apparition, dans un sur jeu qu’il pratique de plus en plus dernièrement, avant de s’éteindre et s’effacer petit à petit. Deux acteurs d’emblée très opposés avant d’imbriquer parfaitement leur jeu respectif.

Cette rencontre a lieu également au niveau de la mise en scène. Le cinéaste vient filmer en terre étrangère et on sent dans chaque plan tout le style et les obsessions de Desplechin (maladie, relation homme/femme, folie, mort), mais agencées sous une forme classique (presque fordienne), hollywoodienne. Et s’il ne filme pas grand-chose de l’Amérique en termes de décors, celle-ci est omniprésente dans le cadre. En effet Jimmy P. n’est pas un film d’espace, ni de mouvement. C’est un film sur la parole, mais un film dont la parole contient tout l’espace et le mouvement qui n’apparaît pas directement dans le cadre.

Cette succession de dialogues psychanalytiques entre les deux hommes prend l’allure d’un polar, avec du suspense, des rebondissements et des révélations.

Plus la parole s’accumule, plus le passé de Jimmy P se dévoile, ses peurs, ses angoisses, ses désirs.

Les mots ouvrent des brèches, déclenchent des flash back sans jamais que ce procédé n’alourdisse l’ensemble.

Le cinéaste filme vraiment cette parole comme il filmerait un film noir (c’était déjà l’idée forte qui émanait du film sur Freud de John Huston), avec un détective recherchant les indices permettant d’arriver à la solution. Ici le problème étant de trouver la cause du mal de crâne de Jimmy. Même si l’esprit humain est infiniment plus complexe et tortueux qu’une simple enquête de police.

Beau film.