C’est une scène qui apparaît aux deux tiers du film, là où se cristallisent à peu près tous ses enjeux : trois yakuzas, régnant tels des seigneurs sur le quartier-taudis où évolue en vase clos l’action du film, débarquent chez le Dr. Sanada. Leur but ? Remettre la main sur une ex-régulière entre-temps devenue l’aide de ce dernier. Comme souvent les scènes dialoguées chez Akira Kurosawa, qu’il s’agisse d’un plan d’exposition (la femme recroquevillée près du sol), d’un contrechamp (les yakuzas sur le seuil en contre-plongée) ou d’un raccord dans l’axe zoomant sur un élément particulier (un personnage faisant la carpette), tout s’organise autour d’un seul et même cadre. Un cadre-univers qui, tout en fixité excepté quelques recadrages droite-gauche, est surtout savamment étagé : trois niveaux d’image s’y répartissent dans la profondeur de l’espace, aussi exigu que propice à la chorégraphie/dialectique des corps en son sein.

Au premier plan, dans une pénombre découpant leurs silhouettes en contraste avec le reste de l’image : les yakuzas vus de dos, sur-cadrant le champ et menaçant de l’obstruer complètement. Au second, en pleine lumière et légèrement surélevé par le plancher de la maison : le docteur qui, s’asseyant sur un tabouret les jambes largement écartées - façon samouraï donc - , prend un air professoral pour faire la morale au chef des « parasites » : « Tu te trompes d’époque. Les temps ont changé. Tes méthodes féodales sont dépassées. […] Femmes et hommes sont égaux. […] » Les yakuzas écoutent plus ou moins calmement, leurs corps passant comme autant de Méphisto sur l’image, puis le chef, Okada, réplique en contrechamp : « Ce sont tes derniers mots ? », demande-t-il en glissant une main à l’intérieur de son veston… « Des menaces ? La mort, ça me connaît. J’ai tué plus de gens que toi », renchérit le toubib, plus bravache que jamais. « Tu parles ! », réplique l’autre en avançant un pied vers lui. La tension est alors à son comble…

… et le réalisateur de choisir ce moment précis pour revenir au cadre initial. Retour en fait justifié par l’entrée en scène, au troisième plan et à la surprise générale, de Matsunaga, yakuza rival du premier que le docteur tente tout au long du film de soigner de sa tuberculose, à défaut de sa condition de yakuza… Au changement de plan et de géographie de la scène répond dès lors une complète réorientation de ses enjeux : la question n’est plus de savoir si les voyous vont ou non mettre la main sur l’aide du docteur, mais si Matsunaga va de nouveau échapper à l’emprise, certes rude mais au fond toute paternelle, de ce-dernier. Sauf que voilà, si le tuberculeux a tôt fait de se jeter au sol, ce n’est qu’à côté et non aux pieds de son sauveur qu’il le fait. Tenu par un tout autre serment que celui d’Hippocrate, c’est à ses pairs qu’il fait ainsi la révérence. Et qu’importe s’il s’agit pour « l’ingrat » de prendre sur lui les « fautes » de son médecin (comprendre : le sauver à son tour de lui-même), le raccord dans l’axe qui le suit au niveau du parquet n’imprime que son humiliation. Et même Sanada, que cette attitude insupporte autant que la caméra, ne pourra l’en relever.

Donc, si l’on résume : emprises et tentative de sauvetage, maladie et espoir de guérison, humiliation et sursaut de dignité, tendance au sacrifice et résistance, voilà pour les couples en lutte. La boîte de Petri/Pandore ? Un quartier sans horizon, sorte de douve-dépotoir avec en son centre cette étendue d’eau croupie, véritable bouillon de culture où le mal gangrenant l’un est aussi le gagne-pain de l’autre, et vice versa. De quoi parle-t-on alors, à travers tous ces réseaux de dépendance semblables à autant de serpents se mordant la queue ? D’une certaine éthique du comportement ? Du libre arbitre de tout un chacun face à la « tentation du mal » ? De ce qu’il en aura coûté, à ce pays, de s’oublier dans les bras d’un autoritarisme aussi séduisant que glouton ? (1) C’est que le peuple japonais, en 1948, s’y connaît en matière d’emprises : il vient d’être libéré d’une pour se retrouver pris dans l’effet de serre de deux autres. Après l’Empire, voici le très paternaliste Uncle Sam. Et comme celui-ci a bien du mal à satisfaire à tous les besoins, ce sont les yakuzas et leur marché noir, fait historique et mal nécessaire, qui en profitent. Quant à Akira Kurosawa lui-même, trois ans après la fin de la guerre, c’est peu dire qu’il en sait un rayon, questions misère et compromission.

Sans doute le réveil aura même été brutal, pour lui chez qui les idées (clandestines parce qu’engagées coté prolétariens dans ses 18-22 ans, puis au service de l’idéologie officielle avec ses films de propagande) comptaient jusqu’alors moins que son art. Aussi peut-être la transformation en cloaque de la marre aux lotus de La Légende du grand judo vaut-elle tous les discours sur sa prise de conscience. Pour le reste, s’agissant de sa connaissance de la misère, qu’il suffise de dire que le jeune homme, alors qu’il cherchait encore sa voie, aura un temps vivoté sans quasi aucune ressource, logeant notamment quelques mois dans un immeuble qui lui inspirerait bien plus tard ce commentaire : « Il se passait là […] des choses affreuses […] : un homme âgé qui violait sa petite fille encore dans l’enfance, ou une femme dont les tentatives de suicide, répétées chaque nuit, faisaient un grand ramdam dans l’immeuble. […] Et il y avait aussi les histoires d’enfants d’un autre lit que l’on maltraitait ». Or, que se passa-t-il le jour où il essaya de secourir une de ces fillettes, ligotée et torturée par sa belle-mère ? La gamine, avec pas moins d’aplomb que Matsunaga, lui refusa tout net son assistance : « Qu’est-ce que vous faites ? Personne ne vous a demandé de l’aide. […] Si je ne suis pas attachée quand elle reviendra, elle va me torturer encore. […] Dépêche-toi de me religoter. » (2)

Il y aurait donc des maux qui ne se soignent pas si aisément. De ces béances morales, abîmes de tristesse et autres cancers sociaux dont les symptômes physiques (trou dans un poumon, penchant pour la bouteille, crime organisé) ne seraient que l’écume. Quoi de mieux dès lors, pour creuser cette idée, que de la mettre en image à travers toute une esthétique et pensée du double-fond ? Double-fond du territoire d’abord, avec ce quartier maudit jouxtant la nouvelle ville en pleine effervescence occidentale (cf. la séquence « jungle boogie », où ne manque que Marlene Dietrich). Double-fond des personnages ensuite, avec ce médecin vivant des maladies frappant son prochain - quitte à les inventer - et son patient récalcitrant proposant de se sacrifier à sa place, tous deux inspirés de personnes réelles. Double-fond, pour finir, de ces réguliers plans sur le cloaque, pareils à un haiku visuel semblant sans cesse poser la même question : qu’est-ce qui circule entre le fond et la surface ? Qu’est-ce qui sépare si fatalement ceux qui plongent et ne se relèvent pas, de ceux qui surnagent en se contentant de tanguer ? Après tout, c’est vrai, les conditions sont ici les mêmes pour toutes et pour tous. Vieux con, chien fou ou barmaid, chacun souffre la même moiteur et les mêmes suceurs de sang. Et puis ces intermèdes à la guitare : le film y recourt évidemment pour clarifier sa narration - d’une implacable logique dans l’enchaînement de ses scènes par ailleurs - , mais pas seulement.

Comme une manière d’expression poétique du déterminisme social, ces entre-scènes ne sont pas en effet sans rappeler le chant des sirènes (voir la façon dont Okada en use). Et pour cause, à la construction scénaristique en double-fond s’ajoute ici une espèce de gravité centripète. Sanada et Matsunaga ne sont pas que duals, ils n’ont aussi de cesse de se tourner autour, se renifler, se chercher des poux, se bagarrer, se renvoyer les mêmes insultes (« baka ! »), en somme : se miroiter pour au final toujours revenir à la case départ, chacun de son côté. Pourquoi ? Peut-être parce que ce qui agite leurs esprits est autant intérieur qu’extérieur. Soit la condition de « l’animal humain » chez Akira Kurosawa : avoir sans cesse les yeux plus gros que le ventre (problème collectif des inégalités) et des trous sans fond à la place de ces mêmes yeux (question de régulation personnelle). Autrement dit le terreau idéal pour une dramaturgie de l’avidité et de l’aveuglement. Et peut-être aussi ce qui explique ce motif du trou (blessure de bal, yeux cernés, gosier à rincer…), trop récurrent pour être innocent. Bref, tout ça pour expliquer que c’est précisément là, au carrefour entre psychologie, sociologie et philosophie, que le réalisateur et son coscénariste font souffler le vent du débat (3). D’où peut-être, du reste, cette harmonie dans la disparité des tons et esthétiques invoqués.

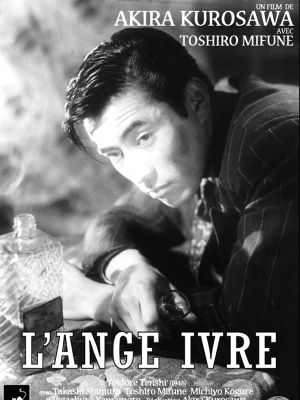

Humour fordien et tragique latin, musiques intra-diégétiques et autres, orchestrales, en contrepoint, souci documentaire des décors et expressionnisme revendiqué de la dualité ombre/lumière, scènes de dialogues chorégraphiées et surréalisme d’une autre, bien particulière, de rêve : tout dans L’Ange ivre semble ainsi organiquement lié. La narration ? On l’a vu, aussi vive que claire - en tout cas, les célèbres transitions en volets ne traînent pas ! Le montage ? Serré voire brutal, du moins si l’on compare avec celui, bien plus zen, de l’admiré Kenji Mizoguchi. Et la mise en scène alors ? Visiblement toute à sa joie d’exploiter un maximum d’outils formels, des plus discrets (usage du hors-champ) aux plus voyants, à l’image de ce climax où contre-plongées, jeux de miroir, scénographie et étirement du temps nourrissent en parallèle symbolisme et effet de réel. Ascension, trouée, chute et simili purification : voilà donc pour le destin de Matsunaga, anticipant à quelques détails près celui du Macbeth du Château de l’araignée. Et de fait, si l’on est encore loin de la pureté de ce-dernier, fond et forme fusionnent déjà ici au service d’un cinéma qui pense mais aussi laisse penser, parce qu’in fine bien plus dans le questionnement que dans la distribution de leçons.

Non pas que le cinéaste n’était pas déjà, à sa huitième réalisation, un grand moraliste, lui qui, descendant d’une vieille lignée de samouraïs, accordait une grande place à la responsabilité individuelle. Mais toujours ou presque aura-t-il amené son audience à prendre de la hauteur sur les dilemmes posés par ses films. De quelles façons ? À l’occasion, souvent, d’une de ces scènes de débat où l’on pèse longuement le pour et le contre d’une décision. Ou bien, autre méthode, en dialectisant la chose à travers ses fameuses relations maître/disciple. Le premier rôle étant ici évidemment tenu par Sanada - qui pour le coup, lui, apparaît vraiment comme un indécrottable donneur de leçons ! - quand le deuxième se voit dédoublé de la sorte : d’un côté, l’adolescente en costume d’écolière, se tenant les mains dans le dos et faisant tous ses devoirs. De l’autre, Matsunaga, graine de martyr cachant les résultats d’un examen et n’hésitant pas à cogner sur le prof. Résultat des visites pour le sensei : l’effet baume au cœur de la première lui fait mettre un nuage de thé dans son bocal d’alcool pur ; celui tapageur de la seconde le fait boire cul sec pour digérer !

Alors bien sûr, au bout du compte, la faucheuse aura tranché, le cinéaste laissant le toubib partir manger sa gelée sucrée avec la bonne élève, tandis que la première supportrice du voyou n’a plus que ses cendres pour le pleurer - ne pas sous-estimer le rôle des femmes ici cependant, aussi discret que décisif. Mais entre-temps, force est de constater qu’il y a aura eu, saisons passant, tout un film nous interpellant sur le pourquoi du comment des uns et des autres, ou encore sur la façon dont une société vit avec le poids de ses choix. Enfin, de quoi se dire que si formellement parlant, L’Ange ivre n’est pas plus timide que les sauvages interprétations de Takashi Shimura et Toshirō Mifune, son écriture bénéficie, elle, d’un sens certain de l’équilibre, si ce n’est de la légèreté. Ou l’art du tangage - encore lui ! - dans la peinture d’un naufrage.

Et pendant ce temps, comme disent les coccinelles japonaises, still my guitar gently weeps…

.

.

.

.

- « Le Japonais considère l’affirmation de soi comme immorale, et le sacrifice personnel comme une façon raisonnable de conduire sa vie. Nous étions habitués à cet enseignement, et jamais [avant la défaite et l’occupation américaine] ne nous serait venue l’idée de le remettre en question. » Propos extraits de Comme une autobiographie, Akira Kurosawa, Cahiers du cinéma, 1995, p.239-240.

- Ibid, p.142-144.

- Un vent du débat qui, d’ailleurs, au moment où ils écrivaient le film, aura justement soufflé entre Akira Kurosawa et son ami d’enfance Keinosuke Uegusa. Le premier raconte : « […] peut-être Uegusa, quand il s’était associé avec le gangster qui nous servait de modèle, s’était-il trop profondément attaché à lui ? Peut-être ses sentiments naturels de sympathie pour les faibles, les blessés, les laissés-pour-compte de la vie prenaient-ils le dessus ? Quoi qu’il en soit, il se mit à critiquer mon parti pris d’hostilité au système des yakuzas. Il avançait, pour sa part, cet argument que de leurs échecs, de leurs perversions, les yakuzas n’étaient pas les seuls responsables… Ce n’est pas faux, mais même si la société qui leur a donné naissance peut prendre une certaine part, voire même la plus grande part, de la responsabilité de leur existence - je ne peux tout de même pas approuver leur comportement. Dans la même société humaine qui est à l’origine de tant de maux, il y a aussi des gens de bien qui vivent décemment et honnêtement. » Ibid, p.259.