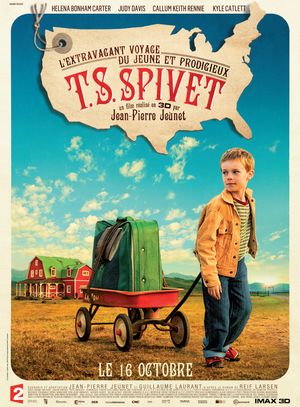

L'Extravagant Voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet par cinematraque

Jean-Pierre Jeunet ne se relèvera sans doute jamais du phénomène Amélie Poulain. Par facilité, ou parce qu’il en est incapable, le cinéaste applique depuis à ses films le même mode de narration, le même système de réalisation : saturation de l’étalonnage numérique et travellings déformant, en bout de course, le travail des acteurs jusqu’au grotesque. C’est un lieu commun que de dire que, dans le monde de Jeunet, le glauque le dispute au chrome. Dans cet univers, le rouge et le vert viennent alors en renfort du spectateur : depuis sa séparation d’avec Caro, on sent chez l’auteur l’envie d’offrir au public un imaginaire rassurant, ambition assez proche en somme de celle que peut véhiculer l’empire Disney. Un cinéma de divertissement, cherchant à flatter la nostalgie et les valeurs conservatrices. Il y a pourtant plus de naïveté dans le cinéma de Jeunet que chez la holding américaine, et pour cause : Jeunet est atteint du même mal que Luc Besson, celui d’être un enfant prisonnier d’un corps d’adulte.

L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet détonne par rapport à ses derniers films, puisque Jeunet y assume enfin sa vision enfantine du monde ; mieux, il s’adresse non plus aux adultes (en les infantilisant), mais directement aux enfants. Avec L’Extravagant voyage…, Jeunet endosse pleinement sa position d’illustrateur, et livre un conte inoffensif à l’adresse des plus petits. C’est d’ailleurs là le plus étonnant : voilà un réalisateur à ce point fasciné par les images qu’il en devient aveugle, et livre une œuvre cherchant sa source dans la littérature, plutôt que dans les arts visuels. Dans sa tentative de brosser un portrait au vitriol du monde du spectacle, ainsi que de celui des adultes, il cherche à renouer avec les jouissives histoires de Roald Dahl, fantastique vengeur du génie de l’imagination enfantine. Soyons honnête, il réussit parfois son coup. C’est le cas, évidemment, lorsque Spivet devient l’outil médiatique d’une universitaire en mal de reconnaissance, et lorsque l’idéal de l’American way of life est réduit à un camping-car. Ici, on pense encore à l’écrivain gallois. Mais ne nous y trompons pas, plus qu’à Dahl, c’est à la collection de la bibliothèque verte que L’extravagant voyage… fait penser. La simplicité du scénario est alourdie par sa futilité, la paresse de son écriture et la pauvreté de son intrigue : à l’instar de la littérature de gare, l’attention du spectateur est ravivée grâce à des effets scolaires, des astuces puisées dans les manuels de communication. Si bien que lorsque le film se termine, nous restons étonnés qu’en fin de compte, il n’ait pas vraiment commencé. Tout ça pour ça ?

Pendant plus d’une heure et demie, Jean-Pierre Jeunet nous trimbale dans une vision très personnelle et franchouillarde (parfois jusqu’à transposer une caricature d’un système scolaire passéiste franco-français dans le grand far-west) de l’imaginaire américain, sans vraiment nous passionner pour l’action proprement dite. Soyons clair, il n’y a rien d’extravagant, ni de dépaysant, dans le film de Jean-Pierre Jeunet. Il est même difficile de croire que le discours simpliste prononcé par Spivet devant un parterre de scientifiques puisse les impressionner. La seule chose extravagante est alors que cette scène, mal agencée, soit le point d’orgue du film, et le moment choisi par Spivet pour évoquer la mort de son frère jumeau, mentalement déficient, dont il se rend responsable. Tout, dans cette scène qui se veut émouvante, révèle les ficelles grossières du réalisateur. L’illustrateur qu’est Jeunet ne peut plus faire illusion. En échouant à construire ses personnages, il se tire une balle dans le pied. Si bien que son entreprise, sans doute la plus sincère depuis La Cité des enfants perdus, est sabotée par son manque d’ambition dans l’écriture. Restent alors les images qui, ici comme à l’époque d’Amélie, évoquent davantage l’office du tourisme que l’imaginaire d’un artiste.

Technicien assez irréprochable, Jean-Pierre Jeunet peut se targuer d’être soutenu par des acteurs professionnels, sachant travailler sans être dirigés (l’irréprochable et passionnante Helena Bonham Carter, l’indispensable Dominique Pinon), et d’offrir au spectateur des cadres parfaits, tout en lui en mettant plein la vue grâce à son utilisation très professionnelle des dernières technologies. Parlons-en, d’ailleurs. Ici, la 3D est un moyen comme un autre de divertir : magnifique, assez impressionnante, elle suffit à faire oublier le manque d’intérêt de l’histoire. Faut-il voir, dans la multiplication des vignettes d’une 3D active, une façon pour le cinéaste d’orienter le regard du spectateur sur ses effets, plutôt que de tenter de le conduire à entrer dans son monde ? Toujours est-il que le résultat est là : on a enfin l’impression que le cinéaste a retrouvé la sincérité du postier qui voulait croire au cinéma, mais qu’après des décennies à vouloir plaire au box-office plus qu’à lui même, il lui faut maintenant se débarrasser de ses tics d’artisan pour, enfin, se lâcher un peu.