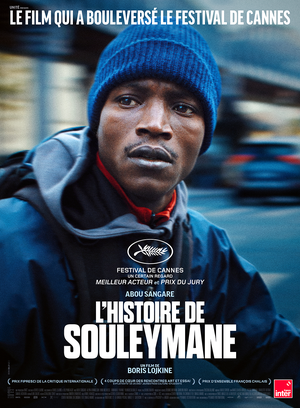

Il y a, en fait, plusieurs histoires dans L’histoire de Souleymane. Il y a d’abord celle que Souleymane vit au quotidien, livreur à vélo sans-papiers sillonnant Paris du matin au soir, dormant la nuit dans un centre d’hébergement, si loin de sa Guinée natale qu’il a quittée pour une vie meilleure, pensait-il. Il y a ensuite celle qu’il doit apprendre par cœur (celle d’un opposant politique opprimé qui a dû fuir son pays) pour son rendez-vous avec l’administration en vue d’une demande d’asile et d’une obtention de papiers. Il y a enfin celle qu’il ne dit pas, celle qu’il ne veut pas dire, la vraie (et dont le déroulé, terrible, rappellera celui du héros de Moi capitaine, sorti en début d’année). Celle que l’on découvrira à la fin. Celle que Souleymane, poussé dans ses retranchements et parce qu’il n’a plus d’autres choix, devra révéler lors d’une scène d’une belle intensité émotionnelle.

Et ces trois histoires-là, Boris Lojkine les filme comme en urgence, sans filtre, façon documentaire à l’arrachée qui rappellera certains films des frères Dardenne (Rosetta en particulier). Lojkine colle à son personnage dans la rudesse de ses journées, infernales (que l’on devinait déjà plus ou moins dans ces hommes que l’on croise chaque jour, mais sans jamais la connaître dans sa totalité, sans jamais vraiment s’en soucier aussi, avouons-le, parce que ces personnes-là demeurent ignorées, invisibilisées, exploitées sans cesse), en donnant l’impression d’être avec lui tout le temps, partout, à toute vitesse dans un Paris anti glamour. Mais le procédé, ici, a quelque chose qui ne fonctionne pas.

Sans doute parce qu’il est trop visible, et surtout trop prévisible (b.a.-ba de la mise en scène du réalisme social : on fait trembler la caméra, on suit le personnage de très près, on zappe la musique, on fuit le beau et on attend de voir débarquer Vincent Lindon). Nous voilà ainsi condamnés à notre statut de simple observateur (et de spectateur «privilégié») d’une vérité sociétale traitée par un genre de cinéma incapable de se renouveler dans son approche narrative et esthétique (fuyant le misérabilisme du récit, certes, mais pas celui d’une réalisation comme délibérément laide) qu’il porte sur nos faits de société (voir Welcome, Ils sont vivants, Tori et Lokita…). Déjà vu, déjà éprouvé, déjà oublié après séance.

Et de ces journées donc, le banal devient matière à fiction qui bouillonne : problème d’exploitation avec le compte de livraison, ne pas rater son bus, attendre trop longtemps une commande, la fatigue, les dangers sur la route… De fait, Lojkine a tendance à surcharger son scénario en micro-péripéties puisqu’il faut bien avoir quelque chose à raconter et que le quotidien d’un livreur à vélo sans-papiers n’est, en soi, pas vraiment propice à captiver les foules (et même les foules de gauche). Et tout le film de tendre finalement vers un seul point, un seul horizon amorcé en début de film : l’entretien avec l’agente de l’Ofpra. C’est là que le film a commencé (Souleymane est appelé dans son bureau), et c’est là qu’il va se terminer, nous laissant arbitre du cas de Souleymane que Lojkine, lui, ne tranchera pas, préférant ouvrir le champ des questions et des possibles. Et de nos propres appréciations sur les politiques et logiques migratoires dans un monde plus que jamais livré aux guerres, aux répressions et aux déplacements climatiques.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)