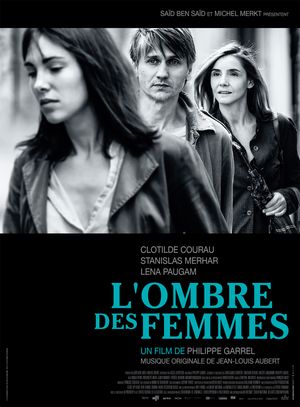

Je ne suis pas vraiment fan de Garrel, certains de ses films m’insupportent viscéralement, d'autres me troublent profondément. "L'Ombre des Femmes" m'a d'abord intrigué par son sujet éminemment "rohmerien" : l'éternel marivaudage, les pitoyables illusions des hommes face à des femmes qui les dominent de la tête et des épaules, la cruauté des mensonges qui ne tiennent jamais bien longtemps devant les hasards de l'existence, etc. Sauf qu'évidemment, chez Garrel, il n'y a rien du plaisir du jeu, de l'intelligence du langage, du chatoiement du désir. Au contraire, chez Garrel, tout est grisâtre (comme l'image), tout est triste - le sexe est tout sauf une fête, l'amour est tout sauf une joie -, alors que de toute manière les protagonistes se débattent dans une existence médiocre où tant le succès professionnel que l'accomplissement personnel sont inatteignables. Pourtant, alors que je me sentais révolté par la veulerie et la paresse du personnage masculin - interprété de manière fantomatique par un Stanislas Merhar joliment ambigu - quelque chose s'est soudain mis en place, et "l'Ombre des Femmes" a commencé à s'élever. Vers l'émotion, grâce à une magnifique Clotilde Courau frôlant l'incandescence. Vers l'intelligence, avec ce parallèle final saisissant entre la fausseté de rapports amoureux troubles et la fausseté d'un récit de résistance imaginaire. Vers la transcendance enfin, lorsque, de la fausse simplicité d'une chronique d'un adultère et d'une rupture ordinaires, Garrel fait naître un récit universel d'amour et de fidélité. Ou comment réaliser presque un grand film à partir d'un matériau à la modestie frôlant le minimalisme. Ou comment me transformer presque en fan de Philippe Garrel. [Critique écrite en 2017]