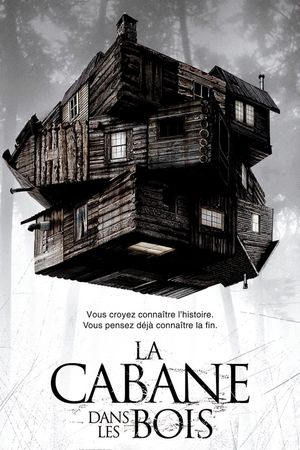

"La Cabane dans les bois" démarre avec un plan d'histoire ancien et familier. Cinq étudiants s'entassent dans un van et s'enfoncent dans les bois pour un week-end dans une cabane empruntée. Leur dernier arrêt est bien sûr une station-service décrépite peuplée d'un dément qui rit du sort qui leur est réservé. (En ces jours où les films sont découpés en tranches et en dés pour les mash-ups de YouTube, j'aimerais voir un montage de propriétaires de stations-service redneck déments bavant et gloussant sur les dernières cargaisons de victimes se dirigeant vers les bois).

Vous aurez l'impression que je vous révèle un secret en vous disant qu'il ne s'agit pas d'une cabane ordinaire dans les bois, mais bien d'un décor pour une expérience scientifique diabolique. Sous la cabane se trouve un sous-sol, et sous celui-ci, un vaste laboratoire moderne dirigé par des férus de technologie (Richard Jenkins et Bradley Whitford) qui tournent des cadrans, ajustent des leviers et surveillent chaque seconde sur une batterie de moniteurs de télévision. Leur stratagème consiste à proposer aux cinq cobayes une série de choix, qui révéleront - quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. Il est possible que cette expérience coûteuse soit liée à la sécurité nationale, et nous avons des scènes montrant des victimes similaires dans des scénarios du monde entier.

Dans un film d'horreur standard, ce serait suffisant : OMG ! La cabine est contrôlée par un laboratoire souterrain secret ! Croyez-moi, ce n'est que le début. Le film a été produit et coécrit par Joss Whedon (créateur de "Buffy contre les vampires", "Angel" et d'autres séries télévisées emblématiques) et réalisé par son collaborateur de longue date, Drew Goddard (scénariste de "Cloverfield"). Whedon l'a décrit comme une "lettre de haine amoureuse" aux films d'horreur, et on pourrait l'interpréter comme une expérience sur le genre lui-même : Il met en scène cinq personnages standard dans une cabane dans les bois, et on peut voir dans les scientifiques du laboratoire des réalisateurs et des scénaristes qui branchent divers dispositifs de narration pour voir ce que les personnages vont faire. Dans un certain sens, les personnages de Jenkins et Whitford représentent Whedon et Goddard.

Ah, mais ils ne nous laissent pas partir si facilement. C'est ce que je veux dire quand je dis que vous ne verrez pas la fin arriver. Ce n'est pas un film parfait ; il est tellement décousu qu'il est pratiquement construit à partir de bouts détachés. Mais il est passionnant parce qu'il s'aventure si loin de la carte. On peut imaginer les réalisateurs gloussant de joie en concevant d'abord un développement bizarre, puis un autre, dans une foire à l'imagination. Ils établissent des règles pour ensuite les violer.

Ca commence avec les personnages. Ce sont des archétypes de base. Il y a un héros de l'action (Curt, joué par Chris Hemsworth), une gentille fille (Dana, jouée par Kristen Connolly), une méchante fille (Jules, jouée par Anna Hutchison), le comique de service (Marty le drogué, joué par Fran Kranz) et le gamin mature et réfléchi (Holden, joué par Jesse Williams). Ce que les scientifiques ont apparemment l'intention de faire, c'est de voir comment chaque archétype se manifeste après que le groupe se soit vu proposer différents choix. Des paris sont même organisés dans le laboratoire pour savoir qui va faire quoi, comme s'ils prédisaient sur quel levier les rats de laboratoire vont appuyer.

Il s'agit essentiellement d'une tentative de codification du libre arbitre. Les personnages d'horreur font-ils des choix en raison des exigences du genre ou en raison de leurs propres décisions ? Et puisqu'ils sont entièrement les instruments de leurs créateurs, dans quelle mesure les cinéastes peuvent-ils exercer leur libre arbitre ? Il s'agit là d'un sujet assez audacieux, qui devient de plus en plus sauvage au fur et à mesure que le film avance. Les scènes d'ouverture font un bon travail de construction d'un suspense conventionnel ; les scènes intermédiaires permettent à une alarme plus profonde de s'insinuer, et à la fin, on réalise que nous sommes les jouets de forces sinistres.

Les fans d'horreur sont une race particulière. Ils analysent les films avec tant de détails et d'expertise que ca me rappelle le critique littéraire canadien Northrup Frye, qui abordait la littérature avec une analyse archétypale similaire. "La Cabane dans les bois" a été construit presque comme un puzzle à résoudre pour les fans d'horreur. Quelles sont les conventions avec lesquelles on joue ? À quels auteurs et films fait-on référence ? Le film lui-même est-il un acte de critique ?

Avec la plupart des films de genre, on se demande : "Est-ce que ça marche ?". En d'autres termes, ce film d'horreur nous fait-il peur ? "La Cabane dans les bois" a bien quelques frayeurs authentiques, mais ce n'est pas vraiment le but. C'est comme un examen final pour les fanboys.