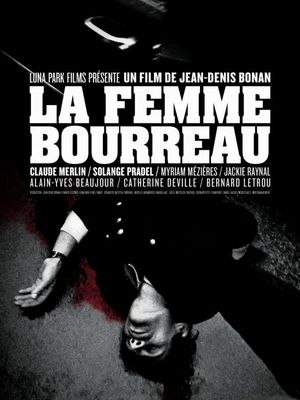

Un film qu'on a failli ne jamais voir

Si j’ai déjà assisté plusieurs fois à des premières mondiales, c’est bien la première fois que je vivais la première mondiale d’un film réalisé… quarante-six ans plus tôt ! Tourné en 1968 en plein milieu des événements de Mai (dont il n’est d’ailleurs pas du tout question dans le film), La Femme Bourreau n’avait en effet pas trouvé de distributeur à l’époque et c’est la société Luna Park qui, aujourd’hui, permet à cette perlicule méconnue de sortir enfin en salle.

Le film commence (presque) comme le Voyage au Bout de la Nuit de Céline, avec, en voix off, une phrase d’introduction étonnamment proche : « Ça a commencé comme ça. » Nous suivons Louis Guilbeau, vétéran de la guerre d’Algérie, personnage tourmenté et paranoïaque qui s’avère exercer le métier de bourreau. Il évoque la mise à mort d’Hélène Picard, une femme accusée de l’assassinat de plusieurs prostituées. Or, alors que l’affaire semblait classée suite à l’exécution de la sentence, les homicides se poursuivent et tout laisse croire qu’il y a eu erreur judiciaire. Guilbeau se lie avec Solange Lebas, une jeune inspectrice de police qui enquête sur l’affaire. Les éléments initiaux du récit sont posés et je n’en dirai pas davantage car dans le déroulement de cette trame se situent quelques surprises et quelques développements qu’il serait dommage de révéler à qui n’a pas vu le film. De toutes façons, nous avons là un long métrage dans lequel ce n’est pas – du moins à mon sens – le scénario qui occupe la place centrale mais où celui-ci sert plutôt de prétexte pour mettre en scène quelque chose de beaucoup plus précieux : une atmosphère.

Le premier plan nous présente un traveling dans une ruelle étroite, caméra à l’épaule, puis, quelques secondes plus tard, des volutes de fumée s’échappant d’entre les barreaux d’une fenêtre. Le film est influencé, paraît-il, par la Nouvelle Vague, mais l’élégant noir-et-blanc tirant tantôt du côté du réalisme et tantôt du côté du cauchemardesque, les gros plans inquiétants sur les visages, les dialogues énigmatiques, produisent une ambiance qui lorgne davantage vers le fantastique et ne sont pas sans rappeler les premières œuvres de Polanski. La manière dont se trouve traité le thème du travestissement évoque en effet certaines scènes du Locataire mais rappelle également, à certains égard, le Hitchcock de Psychose. Les scènes se succèdent comme autant de petits tableaux, délicats et entêtants : un micro-trottoir dans les rues de Pigalle ; la présentation, en quelques images qui constituent un chef-d’œuvre de composition, d’une prostituée avant son assassinat ; une poursuite sur les toits qui rappelle le temps béni du caligarisme ; une apparition de Jean Rollin…

La Femme Bourreau a les défauts et les qualités d’un film de jeunesse (le cinéaste avait alors vingt-six ans) : on sent quelques hésitations dans le jeu de certains acteurs, les victimes ont tendance à mourir de façon un peu trop théâtrale, l’ensemble présente quelque chose d’un peu déstructuré, le montage surprend parfois et certains raccords apparaissent étranges, mais c’est précisément cela qui crée ce trouble qu’on ressent durant toute la projection et qui en fait une vraie expérience de cinéma. La bande-son nous subjugue : le free jazz envoûtant, les chansons à textes d’un surréalisme funèbre, la voix grave de Solange, la mélopée récurrente des crieurs de journaux qui rapportent les développements de l’affaire, les envolées littéraires du commissaire de police et ces dialogues dont le ton parfois sentencieux pourrait être ridicule s’il n’était pas si hypnotique. Echapper au grotesque par le sublime, voilà bien la marque d’un très grand film.