Rosy Ryan, la fille d'un tenancier de bar, se marie avec Charles Shaughnessy, le maître d'école de son village, au fin fond de la péninsule Irlandaise. Leur importante différence d'âge pose rapidement problème à Rose (Sarah Miles), avide de liberté, d'aventure, de frissons. Malheureuse, elle tombe dans les bras du major Britannique Randolph Doryan, commandant d'une garnison rejetée par les habitants du village.

Les plus liseurs d'entre nous auront aisément reconnu la principale source d'inspiration se dégageant de La Fille de Ryan. Madame Bovary, grand classique de la littérature française, est une des grandes références auquel s'est accrochée le scénariste, Robert Blot, grand admirateur de son auteur, Gustave Flaubert. Les plus cinéphiles auront, à leurs tours, décelé certains scenarii, issus de films d'hier et d'aujourd'hui, dont beaucoup sont des chef d’œuvres, tels Autant en emporte le vent ou bien Titanic. Ce qui rapproche tous ces monuments, intention même de David Lean, c'est la manière d'imbriquer le mélo au sein d'un conflit historique, porteur d'enjeux majeurs. Autant en emporte le vent usait du récit d'une jeune bourgeoise pour mettre en lumière un pan essentiel de l'histoire des États-Unis, la guerre de sécession. Titanic, même si le drame est de moindre importance, symbiose la puissance de son histoire d'amour à l'orée de la catastrophe qui l'entoure. Ici, dans La Fille de Ryan, c'est l'insurrection de Pâques de 1916, contre l'occupant anglais qui est mis en lumière. Cette rébellion, souvent établie à Dublin, ne parle que rarement des insurrections du reste du pays.

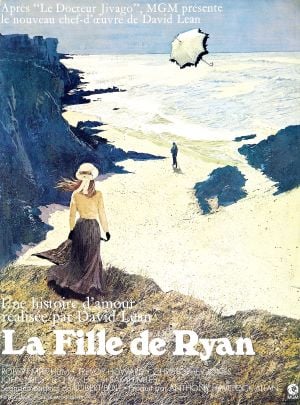

Le cinéaste a donc entièrement construit un village fictif, celui de Kirrary, dans la péninsule de Dingle, pour ses besoins narratifs. Pas moins de 200 ouvriers et artisans ont permis au village de sortir de terre en construisant une école, une église, une poste et même un pub et des boutiques. Le résultat à l'écran est saisissant, la minutie du détail, l'authenticité de ce village à l'atmosphère poisseuse, surannée, désertique, imprègne un climat particulier, comme un décor de littérature. A l'instar des imaginations vagabondes des bouquinistes les plus assidus, David Lean impose des images, les siennes, plus belles les unes que les autres. Porté par la musique de Jean Michel Jarre, chaque plan est un tableau, une œuvre d'art, magnifié par une lumière incroyable que le metteur en scène a bien eu du mal à obtenir, le soleil se faisant rare pendant le tournage. Certaines scènes de plage durent être tournées au Cap, en Afrique du Sud, afin d'offrir au film ces plans incroyables, où les couchers de soleils ont des allures de cartes postales.

C'est dans ce décor qu'avance Rose Ryan, le personnage pivot. Cette jeune fille rêveuse vit dans sa bulle ; bien trop à l'étroit dans ce village paumé elle s'imagine loin d'ici en famille avec l'homme de sa vie. Elle voit en Charles Shaughnessy (Robert Mitchum, touchant), instituteur imposant, la figure du mentor, du maître dominant. Elle en tombe amoureuse, qu'elle croit, bien ignorante de ses sentiments, et se marie avec. Le drame attendu arrive : elle n'est pas satisfaite, fort logiquement, et ne se satisfait déjà plus de cette vie monotone. L'arrivée du jeune, beau Randolph Doryan va faire éclater son mariage, la vie du camp avec. C'est ce point de rupture qui amène le climax du film, car au delà de son aspect mélodramatique, la Fille de Ryan n'en demeure pas moins une œuvre complexe qui parle de la guerre et de ses conséquences. Le major Doryan (Christopher Jones, stupéfiant) est un être torturé qui amène subtilité, magnificence à la composition du réalisateur. Le voir apparaître pour la première fois, visage ombragé, droit comme un i, est une image marquante qui érige immédiatement le personnage. Muté, le major sort meurtri de la première guerre mondiale où obus, explosions et atrocités ont définitivement changé sa vision du monde. «Personne ne sait. On ne sait pas ce qu'on fait» lance t-il, défait, au capitaine Smith. Sa rencontre avec Rose Ryan devient, dès lors, l'échappatoire aux souvenirs incessants qui le hantent, jour après jour. La scène d'amour qui s'ensuit est d'une beauté sans mots où Lean joue des silences de la nature, des plans de lumière et de la sensualité des corps nus. Tout ça est d'un éclat extraordinaire, rarement l'amour n'aura été si bien filmé.

Une romance qui n'est pas du goût de tout le monde. Venu commander la garnison britannique de la région, Doryan s'attire les foudres des habitants et de son iconique sauveur, le fugitif Tim O'Leary. En apprenant la liaison, toute la rancœur villageoise, éduquée aux valeurs traditionnelles du catholicisme, éclate au grand jour. La violence, la bêtise de ces gens, mis en scène avec frénésie impacte au plus profond et joue avec l'empathie totale du spectateur envers les individus qu'il a appris à aimer le long de cette grande fresque de presque trois heures et demi. Du grand cinéma.

Sans conteste, Lean est sur un nuage, ne cesse d'enchaîner les panoramas à couper le souffle (oscar de la photographie), les scènes cultes (celle de la tempête, d'une maîtrise incroyable), en faisant avancer son récit avec l'impression de tourner un grand film. L'apparence n'est pas trompeuse : s'en est un. Le recul facilite le jugement, toujours est-il que La Fille de Ryan fût massacré à sa sortie. Les critiques, très dures, aurait eu raison du cinéaste qui, pendant près de quinze ans, ne tourna plus rien ! Le 7e art dû attendre son dernier métrage, La Route des Indes, pour retrouver un de ses meilleurs artisans. Un traitement trop dur pour un génie trop méconnu, trop incompris qui prouve, avec son avant dernière réalisation, ce dont il était capable : un des plus grands chef d’œuvres de l'histoire du cinéma.