Il y aura probablement du divulgâchage et les filtres ça me gonfle et c’est moche. Soyez avertis. Bon d’accord, je fais un effort pour les spoils vraiment hardcore.

Dans la philosophie grecque, l'eidos, la forme, c’est la dimension spatiale de l’être. Mais ce n’est pas que cela. Chez Platon elle renvoie très directement à « l’idée », celle qui n’est accessible qu’à celui qui a dépassé l’illusion sensible pour accéder au monde intelligible, par le biais de son esprit (le philosophe quoi). Chez Aristote, la forme c’est une des modalités de l’existence de tout être. Elle est indissociable de la substance (ousia) dont elle définit l’étendue. Ainsi, en dépit de quelques petites bisbilles ontologiques, Aristote et Platon se rejoignent sans doute sur un point : l’eidos, c’est pas pour les chiens.

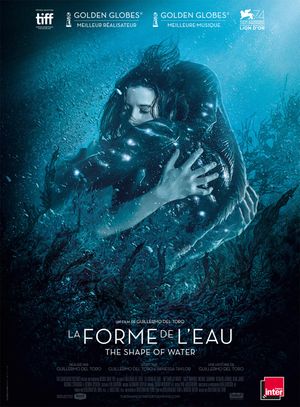

La forme c’est pas simplement une apparence. C’est aussi ce qui détermine l’essence. Mais c’est aussi l’apparence. Comment tu sais que c’est une table ? C’est parce que tu as l’idée de la table. Comment tu sais que c’est une Cadillac ? Parce que tu as l’idée de la Cadillac. Comment tu sais que c’est un film magnifique à l’ambiance steampunk léchée, aux acteurs incroyables et à la signification aussi profonde qu’un océan ? Parce que tu as l’idée du cinéma de Guillermo del Toro.

Ici , l’apparence, une des faces de la forme, c’est la voie d’accès la plus immédiate à l’autre. C’est ce qui nous est donné à voir tout de suite, ce qui peut, sans médiation (à part celle de nos acquis sociaux, de nos prénotions et préjugés et de toute la connerie humaine qui en découle, et vous m’accorderez que ça fait déjà pas mal), nous permettre d’évaluer, d’apprécier ce à quoi nous faisons face. C’est la source de toutes les formes de jugement, de la déférence au mépris, sentiment dont il est difficile de se départir (arrière illusion sensible !).

Mais la forme d’un être, acception que le mot français a sans doute perdue pour ne plus désigner que la silhouette, sans ousia, et que le mot anglais, shape, retranscrit sans doute mieux, c’est indissociable de la substance. C’est, avec elle, ce qui fait exister l’être, ce qui fait que cet être est digne d’intérêt et accessible (sinon c’est le khaos). Et ici, la forme de l’eau (ah bon, l’eau a une forme ? Mais putain mais tu lis depuis tout à l’heure ou bien?), celle qu’on décide de lui donner, c’est une forme humaine. Reste à choisir : humain ou pas ? Vercors a déjà répondu à la question (et plutôt deux fois qu’une : dans Les Animaux dénaturés et Zoo ou l’assassin philanthrope) : oui. Parce que si tu dis « non », c’est toi qui n’es plus humain (c’est exactement ce que nous dit Elisa dans le film).

Ce questionnement est un vertige métaphysique. De la même manière, nous n’allons pas nous embourber dans une entreprise d’analyse intertextuelle du film (certains parlent d’écran-palimpseste, d’autres d’interfilmique, mais c’est la même chose), entreprise certainement aussi efficace que celle des Danaïdes ou de Sisyphe. Donc je ne m’y aventure pas, non plus que dans la tentative de relever tous les « clins d’œil » qui émaillent le film, parce qu’il y en a beaucoup trop et que je ne suis pas assez observateur. On va quand même se permettre d’en commenter deux, pour donner une idée de la profondeur sémantique de son histoire.

Le téléphone rouge. Je ne suis sans doute pas le seul à avoir remarqué que Richard Strickland (Michael Shannon, quel incroyable acteur) a deux téléphones à disposition sur son bureau : un gris, un rouge. Le rouge sert pour les appels sensibles, ceux avec la hiérarchie, notamment quand il se fait souffler dans les bronches (t’as vu ça ressemble à « branchie » ; ris s’il te plaît). Tout le monde aura compris qu’il renvoie au fameux « téléphone rouge » mis en place après la crise des missiles de Cuba en 1962 entre le Kremlin et la Maison Blanche, afin de faciliter la communication entre les deux grands et éviter un barbecue atomique (d’ailleurs, d’un point de vue historique, il semble qu’on se situe peu de temps après l’évènement : les missiles de Cuba sont mentionnés par le général et on nous parle de Khrouchtchev ; ça colle). Téléphone rouge qui n’était d’ailleurs ni un téléphone, ni rouge, mais on est au cinéma, c’est le monde des images et c’est ce qui va parler au spectateur pour qui c’était un téléphone rouge. Pour un film dont un des propos principaux est celui de la difficulté à communiquer et de la démarche visant à établir la connexion, je pense qu’on peut dire qu’on est sur une image forte.

Deuxième image, qui porte un sens très similaire : l’affiche Loose lips sink ships, qu’on voit au bout d’une des rangées de casiers où se changent les femmes de ménage, une affiche de propagande américaine. Littéralement « perdre lèvres couler bateaux » (appréciez mes talents syntaxique), il s’agit de mettre en garde la population contre la divulgation d’informations qui pourraient servir à l’ennemi. Un propos qui appuie complètement le personnage de Dimitri, agent double qui cherche à enlever Jean-Jacques Bubulle pour le profit de la Patrie (l'URSS).

Tant qu’on est dans l’histoire, on va parler de ça (l'histoire en général, pas seulement celle du film). Pas la peine d’expliquer ce que tout le monde a compris : le fond historique et le fait que les deux partis campent sur leur position, la peur de l’altérité, de la différence, tout cela se distille aisément et sert le propos particulier de la narration, accompagnant parfaitement la relation entre Elisa et Jean-Michel Crapeau. Ce contexte amène l’être humain (ou qui croit l’être) à servir une certaine logique qui l’éloigne de la rationalité. On le sait, nous autres progressistes du XXIe siècle : la raison d’État, c’est en réalité de la déraison d’État. Tuer et détruire pour empêcher l’autre d’accéder à la connaissance, c’est desservir la connaissance. D’ailleurs, Dimitri n’est pas un body snatcher, c’est avant tout un « docteur », comme il le laisse entendre, et à plusieurs reprises. Pas de manichéisme débile, les Cain-ri sont aussi têtes de pioche que les Russky, et ils sont racistes, sexistes (au bas-mot) et homophobes en sus. Oui, c’est un film qui traite des années 1960, je sais que c’est lié au contexte ; mais c’est un film qui sort en 2018, c’est ça l'important.

L'eau à présent. Des significations, elle en a endossées. En fait, on a pu lui faire être n’importe quoi : élément nourricier, principe de vie, métaphore du temps mais aussi de l’éternité, elle peut également être un élément mortifère (Bruges-la-morte, Rodenbach). L’océan est le miroir du ciel, espace de terreur pour l’homme (Le Territoire du vide, A. Corbin) mais aussi d’espérance, lieu de séparation et de connexion. L’eau est chargée d’un imaginaire à faire pâlir Lance Armstrong. Toujours difficile de choisir celui qu’on veut mettre en avant. Ici, l’eau c’est un peu tout ça : c’est l’apparition d’une forme de vie (déifiée d’ailleurs, parce que différente et inconnue notamment) nouvelle, qui nous renvoie à une généalogie assez longue, que même en allant tous les jours à la mairie et aux archives on aurait du mal à retracer. René Batracien, c’est nous, ou plutôt ce qu’on aurait pu être si les choses s’étaient passées différemment dans l'évolution.

L'eau c’est la vie (« WaterV ») : petites lumières bleues = guérison (« Fumseck est un phénix Harry »). L’eau c’est la mort aussi, et c'est pas le chat qui dira le contraire (n'en déplaise à Schrödinger) : qui nous dit que c’est vrai qu’Elisa ressuscite à la fin (pour moi une interprétation du type Labyrinthe de Pan est tout à fait envisageable) et qu’elle ne trouve pas dans l’océan sa dernière demeure ? D’ailleurs, c’est papy qui raconte l’histoire, donc il ne peut être sûr de rien. Et de l’eau, Guillermo, il en met partout (comment ça c’est le propos du film ?), et on va pas passer la journée à tout analyser, de la masturbation aqueuse aux gouttes sur la vitre du bus.

Le jeu sur les couleurs est une fois encore magnifique. Elisa est habillée en rouge après sa libération, couleur de la passion et de la vie. Le décor steampunk de leur grenier nous donne, si on lui rajoute les inondations, l’impression d’arriver à Rapture (BioShock). Le moment music-hall est également magnifique, il perce la gangue de différence qui entoure Elisa et Murlock Boy : elle peut enfin parler (et surtout chanter), il danse comme le plus policé des gentlemen. Ils ont accédé à l’humanité (entendue comme la normalité) qu’on leur refusait. Les masques tombent : Giles délaisse la moumoute pour des vrais cheveux, le dessin de publicités ridicules pour saisir la vraie forme artistique (même si ça reste son plan B). On peut d’ailleurs y voir une métaphore de l’art et de l’artiste bien plus à même de saisir la réalité profonde des choses que l’homme « trivial » (ça serait pas Guillermo lui-même l'artiste desfois ?). Et quelle meilleure langue que le français pour chanter l'amour ?

Tant d’éléments n’ont pas été traités : la métaphore biblique, le personnage d’Octavia Spencer (Zelda Dalila Fuller) et celui de Michael Shannon et de sa mutilation. La mutilation du corps en général (franchement la joue, c’est son truc). Et j’ai résisté à toute blague sur Ed Sheeran (pourtant elles auraient pu être pertinentes).

Vous avez toujours deux choix dans un film de Guillermo del Toro (on va pas se mentir, l’idea de son cinéma est unique) : apprécier la magnificence de la photographie, du montage, du jeu, de la réalisation en somme, vous plonger dans la diégèse et ne reprendre votre respiration qu’au générique de fin. Ou chercher du sens. Mais vous êtes pas sortis.

Le mot de la fin est pour lui. Ce qu’il disait à propos de Pacific Rim s’applique sans aucun doute parfaitement à La forme de l’eau :

« You have all these dystopian, existential, summer movies, you know that try to make things incredibly complex, that ultimately were originally quite simple to enjoy. And I think with Pacific Rim, I didn’t want to do that, I wanna bring huge complexity to the image making and make a sophisticate visual spectacle. But the movie itself is : simplicity ».