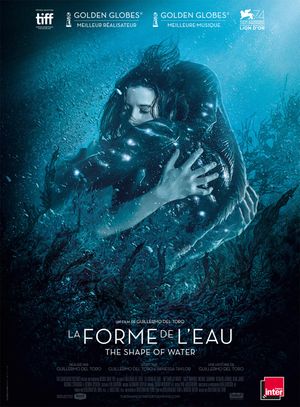

Bien qu’il remporte un succès critique et surtout public beaucoup plus large que ses précédents films, « La forme de l’eau » ne contient aucune rupture dans sa forme comme dans son fond avec le reste de la filmographie du réalisateur. Mais s’il touche particulièrement, c’est sûrement parce que ce film-ci est une histoire d’amour, placée sur un registre drôle et émouvant, qui lui donne un côté « feel good movie » qui fait rapidement mouche. Il est difficile de résister aux personnages, formidablement typés. La science du détail de Guillermo del Toro fait ici merveille : chacun d’eux, mêmes les plus mauvais, sont attachants, inoubliables. L’impression de bien-être procurée par le film n’empêche pas pour autant des moments noirs. L’image est résolument sombre (la lumière du jour est absente), et le film ménage de soudaines explosions de violence, qui sont si brusques qu’elles en deviennent drôles.

Comme tout film de del Toro, « La forme de l’eau » est évidemment un agrégat d’hommages et de références, de tous les genres – jusqu’à la comédie musicale, dans l’un des passages les plus émouvants et magiques (car si près du grotesque). Par exemple, le design (merveilleux) de la créature évoque autant Abe, l’être amphibie de « Hellboy », que « L’étrange créature du lac noir » (1954) – dont del Toro devait un temps réaliser un remake. Mais le film regorge aussi de références politiques, sociales, personnelles. Ce fourre-tout visuel, allié à l’impression de « feel good movie », rappelle le cinéma de Jean-Pierre Jeunet (à sa meilleure époque).

En somme, « La forme de l’eau » est un film enchanteur (malgré sa noirceur), qui espérons-le, ouvrira de nouvelles portes à Guillermo del Toro.

Lire la critique complète sur mon blog