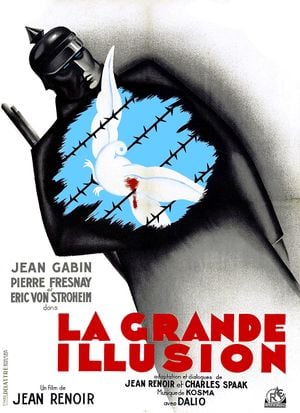

Je ne sais plus quand j'ai vu ce film pour la première fois (jeune certainement) ni combien de fois je l'ai vu. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai appris à l'apprécier ; en effet, si le film se regarde très facilement, les messages distillés ne sont quand même pas si évidents. D'ailleurs, je peux avouer que j'ai regardé ce film de nombreuses fois car les personnages ne cessaient de me fasciner dans leur complexité et que je n'étais pas toujours certain de comprendre où Renoir voulait en venir.

En quelque sorte, un film capable de "hanter" un spectateur porte la marque des grandes œuvres.

Les capitaines Von Rauffenstein et de Boieldieu. Ils sont aristocrates, chevaliers de l'ancien temps pour qui la guerre est une affaire de seigneurs. Un monde appelé à disparaître.

Même si le français et l'allemand fraternisent, ils restent fondamentalement différents. Même s'il est tentant de penser que cette fraternisation pourrait symboliser l'abolition des frontières. Même si on est impressionné de voir que Rauffenstein enterre en grande pompe les aviateurs qu'il a abattus. Ce n'est que le respect d'un combat à la loyale d'un ennemi. Un ennemi.

Les acteurs qui jouent les deux personnages sont Erich Von Stroheim et Pierre Fresnay. Un prussien rigide de chez rigide qu'accentue une minerve et un port altier qui ignore les roturiers. Face à un officier latin, intellectuellement rigide par son éducation mais souple par la conscience qu'il appartient à un monde qui a vécu. Le jeu des acteurs montre bien les différences inconciliables malgré les efforts de reconnaissance ou d'assimilation à un même monde.

Les lieutenants Maréchal et Rosenthal. On peut aussi ajouter dans le lot, l'acteur Cartier (joué par Carette), l'ingénieur du cadastre (Gaston Modot) et l'intellectuel Demolder (Sylvain Itkine).

C'est un mélange hétéroclite d'officiers qu'unit un patriotisme et un sens aigu du devoir. Ces officiers sont solidaires dans leur infortune. Carette n'a de cesse d'affranchir les arrivants des aléas, Rosenthal partage naturellement ses colis avec ses camarades. Maréchal est un prolo devenu officier. Rosenthal est l'héritier d'une lignée de banquiers juifs. Tous, tenus par le devoir, travaillent fraternellement d'arrache-pied, ensemble, également, pour tenter de s'évader.

Mais que survienne un changement de condition ou de contexte, il est certain que les individualités et différences sociales réapparaissent aussitôt. C'est ce qui arrivera à Rosenthal et Maréchal lors de leur évasion. Même si Renoir, qui déplore cette réalité, en grand humaniste, résoudra le conflit. Il n'empêche.

On pourrait d'ailleurs refaire l'exercice avec chacun d'entre eux, on arriverait au même résultat.

Maréchal est interprété par Jean Gabin. Marrant le nom attribué au personnage de Gabin ... Le personnage de Maréchal est un fil rouge que l'on voit du début à la fin du film. Il porte les valeurs sûres du français, patriotisme, courage, devoir, honnêteté, ... Il porte l'avenir en lui . Mais, hors du contexte de la guerre, est-ce que pour autant le fossé qui le sépare d'un fils de banquier, d'un ingénieur (c'est quoi le cadastre ?) ou d'un lettré (c'est quoi Pindare ?) va se combler : rien n'est moins sûr.

Rosenthal est interprété par Dalio, probablement dans un de ses meilleurs rôles. Là, il ne faut pas oublier qu'on est en 1937. Même en France, on entend et voit ici et là des actes antisémites, on subodore (via les réfugiés allemands qui commencent à affluer) que les juifs en Allemagne sont persécutés (même si peu de monde s'en offusque)

"En espérant que ce soit la dernière (guerre)" dit Maréchal

"Oh, là, là, mon vieux tu te fais des illusions" répond Rosenthal

Ce bref dialogue vers la fin du film est complètement anachronique en 1916. Il donne cependant la clé du film.

La construction du film est fascinante (enfin, je devrais dire modestement qu'elle me fascine, plutôt)

On part d'un camp de prisonniers où il y a une ambiance extraordinaire où on se tape la cloche tous les jours alors que les gardiens de prison bouffent un rata infect, où on monte un spectacle haut en couleur avec des officiers déguisés en femmes, etc ... (on se demande d'ailleurs pourquoi les officiers travaillent pour s'en évader...)

Une série de zoom concentre l'action sur trois acteurs (Fresnay, Gabin, Dalio) dans une forteresse triste et sombre (le Haut Koenigsbourg en Alsace, pour les amateurs).

Puis l'action se concentre sur deux acteurs (Gabin et Dalio) pour se terminer sur la sublime scène où ils rencontrent la jeune paysanne allemande, veuve (Dita Parlo) qui les soigne et les héberge. Un instant de paix magique où deux hommes et une femme montrent leur pleine humanité et concluent le film sur une intense note d'espoir et de pacifisme. Le film de guerre s'achève en un film d'amour.

C'est un film à charge contre les nationalismes et contre le racisme (matérialisé ici par l'antisémitisme)

C'est un film que je vis intensément chaque fois que je le vois.

Un film que "tous les démocrates devraient voir" dira Roosevelt après l'avoir vu.