Malick filme la guerre.

Avant d'être quoique ce soit d'autre, avant d'être un film sur la guerre et ses conséquences, La Ligne Rouge est un film de guerre.

Sans jamais privilégier la métaphysique et la contemplation à l'action, La Ligne Rouge offre de nombreuses et très grandes scènes de bataille à couper le souffle. De la laborieuse prise de cette foutue colline à l'invasion d'un village de soldats japonais, le film est traversé par cette violence et cette fatalité que l'on retrouve dans tout bon film de guerre. Sur près de trois heures de films, on ne s'ennuie pas une seule seconde.

Malick filme la peur.

A l'image de cette séquence où la caméra se fraie un chemin dans le dédale de lits qu'est la soute du bateau et approche les doutes des soldats, tous emprunts à leurs terreurs.

En cela les séquences " d'avant-combat " ont un quelque chose de lunaire, de quasi planant où, dans un silence frustrant ou dans un brouhaha entêtant, s'entrechoquent les craintes, les espoirs, les inquiétudes de chacun, du jeune soldat dont c'est le premier au combat, au vieux militaire précédé de 40 ans de service.

Malick filme la souffrance.

Ceux qui font la guerre, Malick semble les connaître. A la manière de Wim Wenders dans Les Ailes du Désir, la caméra se balade avec maestria d'homme en homme, plonge dans les souvenirs de chacun, sonde les âmes, leur prête une voix et actualise les pensées, les questions.

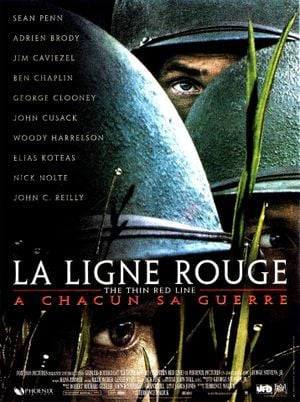

De ce casting phénoménal et jamais vu, Malick ne tire jamais l'évident. Si l'affiche nommait en tête John Travolta, George Clooney et John Cusak, Malick donne pourtant la part belle à Elias Koetas, Jim Caviezel, et Ben Chaplin.

Grâce à un montage ciselé, il transcende son action de parenthèses sublimes, où souvenirs d'amour (les magnifiques séquences avec l'épouse du soldat Bell - Ben Chaplin) et explosions de souffrance se cognent, autant d'effusions sanglantes.

On le sent, Malick ne pose pas de regard sur la guerre en elle-même, ne prend jamais parti, mais pose sans cesse la question, simple mais pourtant difficile à répondre, "qu'est ce qui fait que des hommes, pourtant tous pareils, en viennent à se tuer ?". Il donne ainsi une importance première aux relations intersubjectives et place sur un pied d'égalité, soldats américains, japonais et indigènes. On en retient la scène, à la limite de l'insoutenable, de l'arrivée du commando américain dans le camp de fortune des Japonais.

Malick filme la nature.

Jamais la nature n'aura joué un rôle si important dans un film. Et encore moins dans un film de guerre.

Filmée avec un génie inégalé (on pense bien évidemment aux fameux plans en contre plongée quasi verticale qui fixe les feuilles opaques des arbres, tentant de distiller un écrin de lumière), elle joue ici un rôle majeur. Jamais montré comme un danger, mais toujours comme un exemple.

Animaux et plantes résonnent ici comme des témoins de la barbarie, des témoins passifs d'une réalité qu'ils ne peuvent contourner ou modifier ; ils constatent que les hommes, membres à part entière Nature, s’entre-tuent.

Mais de ce constat tragique, Malick tente toujours d'éviter la fatalité désespérée.

Malick filme la beauté.

Si l'on voulait personnifier la caméra de Malick, celle-ci prendrait sûrement les traits du soldat Witt, ce naïf et troublant jeune homme, incarné par Jim Caviezel, au regard avide de beauté, qui en désespoir de cause, décide à de nombreuses reprises de déserter l'armée pour rejoindre le peuple d'indigène qui peuple l'île voisine. Sa caméra, même dans les moments d'horreur, les moments tragiques, ne semble attirée que par la beauté, que par tout ce qui pourrait permettre une évasion et qui modestement tenterait de rappeler les hommes à l'essentiel.

Des raies de lumières entre les feuilles, aux nages d'enfants dans l'eau claire, en passant par le cliquetis d'un carillon pendu au bambou d'une hutte en flamme, tout est occasion de s'émerveiller.

Malick filme le mystique.

Le professeur de philosophie qu'est Malick distille dans sa filmographie, avec plus ou moins de finesse, des réflexions métaphysiques et philosophiques à la pelle qui ne peuvent laisser personne indifférent et doivent toujours mener à nous poser les bonnes questions, à travers le regard candide du jeune héros, qui s'aperçoit avec déception, voire désespoir (menant surement à l'acte irréparable qu'il va commettre), que le paradis n'existe pas, que les humains, quels qu'ils soient ne sont jamais en paix, que de l'indigène en apparence pacifiste peut se dégager parfois des élans de violence.

Mais de tout celà, rien n'est plus fort que l'émotion que donne Malick à son film.

On le sent habité.

Il vient nous habiter.

On veut craquer.

Entêtant.

Comme les magnifiques chants indigènes dont la mélodie entêtante et troublante sera reprise avec puissance par les notes gorgées d'épiques et de sensibilité de ce cher Hans Zimmer, alors à son âge d'or.

Un film qui prend aux tripes et vient s'installer en nous pour ne plus jamais nous quitter. Un chef d'oeuvre comme on en fait rarement.