Je cherchais je ne sais quoi dans la prunelle des hommes, au calice

des fleurs, aux formes si changeantes, si multiples de la vie, […] —

(Octave Mirbeau, Dans le ciel, 1892)

C'est presque un exercice de style, voir un exercice de modestie, que de tenter ici d'écrire une critique de ce film, tant il est connu, tant il est aimé, tant il est cité et souvent si joliment cité. Essayons. Essayons quand même. Il arrive qu'au milieu de tant d'autres l'on puisse faire entendre une voix de plus, une voix quand même, et que cette voix de sa musique propre ajoute un je ne sais quoi qui manquait pourtant au concerto. Alors, essayons.

La Ligne rouge est un film de Terrence Malick, sorti en 1998. Récit de guerre ? Non, pas totalement. La guerre s'invite, elle traverse le film et les âmes, mais souvent comme une rumeur, comme un orage au loin. Quand elle occupe le premier plan, c'est comme un accident dont les hommes seraient victimes et non pas acteurs.

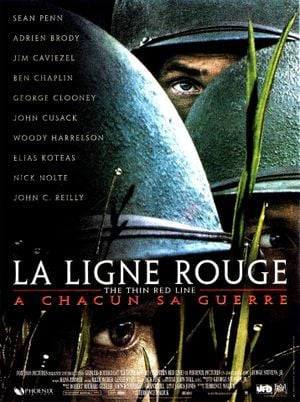

Film d'acteurs ? Le casting semble en témoigner, tant les grands noms se découpent en blanc sur fond noir sur l'affiche française : Sean Penn, Woody Harrelson, Georges Clooney, Nick Nolte, Ben Chaplin, John Cusack... En fait, ils sont tous au service, discrets derrière leurs personnages, eux même fondus dans le climat du récit. Jim Caviezel, dont on pourrait dire qu'il est choisi ici comme acteur principal, l'est simplement par la grâce d'y avoir trouvé le rôle de sa vie : un visage, une voix, et c'est tout l'Homme qui semble se présenter à nous sous le treillis et le casque.

Film sur les hommes, c'est-à-dire sans les femmes ? Non pas. Non seulement, elles ne sont pas omises, mais plus puissamment encore, elles sont rapportées constamment à ce que les personnages sont malades de ne plus avoir : une humanité libre, une présence tendre, des couleurs sans compromis. La féminité comme une carence, des hommes perdus loin de leur humanité après cette perte.

Fable humaniste ? Un peu, bien sûr. Fable tout court, en vérité. Car si les hommes s'y trouvent, la nature leur dispute le regard, et finit par s'y incarner comme décor autant que comme protagoniste principale. Cernés par elle, par sa beauté, sa musique, ses appels et ses mystères, tous les visages burinés d'hommes confirmés s'en trouvent réduits à l'état d'enfants hébétés. L'homme cherche l'homme, oui. Parfois seul lui répond le chaos.

Beau film ? Oui. Vraiment. La pellicule et la bande sonore qui l'accompagnent sont habitées. Habitées par tout ce que j'ai mentionné et par : l'absurde et le beau mariés, un visage de femme et l'abandon aux larmes, la mort, le désir, la peur, et leur danse macabre et merveilleuse. Tout s'enfante et meurt dans un décor d'Eden où l'on demande sans cesse si le Bon est dans l'Homme, ou si la Nature est une mère.

Il y a juste ce qu'il faut de narration, pour qu'on l'on reste accroché au récit ; juste ce qu'il faut de lyrisme, pour que l'on soit enchanté ; juste ce qu'il faut de questions pour que l'on y cherche ses réponses ; juste ce qu'il faut de vertige, pour qu'on s'accroche à ce qui passe.

Chaque grand film est un jeu d'équilibre. Cette œuvre est funambule.