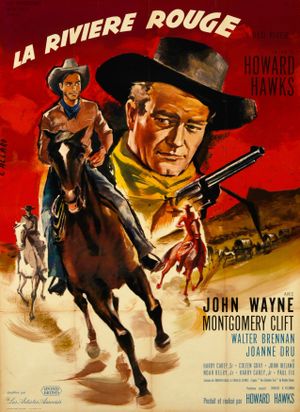

Nous retrouvons John Wayne en tête d’affiche d’un western, le genre dans lequel il connut sûrement ses rôles les plus célèbres. Cette fois, cependant, il ne sera pas devant la caméra de John Ford, mais celle d’Howard Hawks, pour La Rivière rouge.

Penser à John Ford devant La Rivière rouge n’est certainement pas interdit. Dès les premiers instants, nous sommes propulsés dans les grands espaces sauvages d’Amérique du Nord, au beau milieu du XIXe siècle, à une époque où de grands convois traversaient de très longues distances afin de trouver un lieu pour s’installer, et fonder de nouvelles villes. Là-bas, la survie était une question de chaque instant, entre les ressources limitées, le climat et, bien sûr, les attaques d’Indiens, la menace principale.

Contrairement au reste du convoi, Tom Dunson (incarné par John Wayne) ne souhaite pas poursuivre jusqu’à sa destination, quitte à laisser derrière lui la femme qui l’aime, et qu’il aime. L’aime-t-il réellement ? La question se pose, tant l’homme paraît détaché et relativement peu concerné par le sort de la jeune femme, qu’il laisse seule, et qui périra dans une attaque perpétrée par les Indiens, qui le laissera presque de marbre. Voilà qui, en quelques instants, dresse le portrait d’un homme froid et déterminé, dont la volonté est de prendre possession de terres vierges pour y élever du bétail.

Là, il emmène avec lui son vieil ami Groot, et il recueille Matthew, un gamin, seul survivant du convoi attaqué. Les terres qu’il réclame sont déjà possession d’un riche propriétaire terrien mexicain, qui possède un vaste territoire, mais ce n’est pas la question pour Dunson, qui abattra un de ses messagers, imprimant déjà la marque de la mort ces terres inhabitées situées près du Rio Grande. Si la vie est très peu présente et tente de se frayer un chemin dans ces lointaines contrées, la mort, elle, est déjà partout, dans l’air, sur terre, et sous terre. La Rivière rouge va raconter un projet fou, illustrant la volonté d’hommes et de femmes de prospérer, qui virera à l’obsession pour Tom Dunson, mettant en lumière un personnage complexe, et la difficulté de communiquer entre les générations.

Nous sommes devant la vision de la naissance de quelque chose, de la culture de terres vierges et hostiles, de bribes de civilisation au milieu de la nature sauvage, convoquant, en effet, le cinéma de John Ford, mais ces éléments constituent surtout l’essence du western. Le vrai discours qu’Howard Hawks va porter à la caméra traitera surtout de cette rupture du dialogue, provoqué par le renfermement progressif de Dunson sur lui-même, qui s’endurcit, l’isolant toujours plus du reste de ses hommes et de ses amis. Matthew, quant à lui, fait preuve de plus de sensibilité, est plus ouvert à la discussion, apportant un point de vue plus moderne, plus dans l’empathie.

Dunson est l’incarnation de cette nature sauvage, éprouvée et qui met à l’épreuve, quand Matthew s’adapte plus à une vie en société, faite de compromis et de discernement. La fracture naissant entre les deux hommes s’inscrit justement parfaitement dans cette fracture entre deux époques, avec, d’un côté, celle des premiers temps, et, de l’autre, celle des débuts de la civilisation américaine. Avant, on prenait des terres sans demander de permission, on voyageait à cheval dans des paysages à l’horizon infini. Aujourd’hui, on se regroupe dans des villes reliées par les chemins de fer.

La Rivière rouge parvient à impressionner par sa capacité à filmer la foule et l’immense troupeau en déplacement, tout en mettant en lumière les individus dans toute leur complexité et leur ambivalence. Le film d’Howard Hawks offre la confrontation entre deux générations d’acteurs, avec le vétéran John Wayne et le jeune Montgomery Clift, poursuivant au-delà du cadre du film lui-même l’exploration du choc entre les générations. On peut même rajouter une troisième génération avec l’apparition à l’écran, dans l’un de ses derniers rôles, d’Harry Carey, l’une des premières grandes stars du western dans les années 1910. La Rivière rouge est une nouvelle grande épopée dans de lointaines contrées, réussissant pourtant à parler de sujet dont nous sommes tous très proches, montrant une nouvelle fois la capacité du western à faire preuve d’universalité.

Critique écrite pour A la rencontre du Septième Art