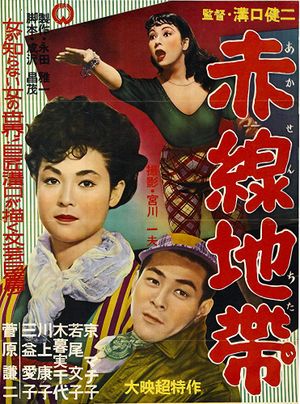

Sortie en 1956, La rue de la honte est la dernière œuvre d'un des plus grands cinéastes japonais, Kenji Mizoguchi. Aussi bien formellement que sur les discours tenus, Mizoguchi va, tout au long de sa carrière, contribuer à définir l'esprit cinématographique Japonais. Un cinéma où la cruauté côtoie intimement la plus bouleversante poésie, portées par des personnages complexes cherchant tous, au fond, la même chose : le bonheur dans sa propre condition. Ils cherchent également à recouvrir une caractéristique bien spécifique, c'est-à-dire l'honneur au sens japonais.

Bien que parfois un tantinet lourd, Mizoguchi ne fais pas dans le misérabilisme de bas étage: ses personnages, bien qu'au fond du désespoir, ne se laisse abattre par la fatalité. Les femmes font des leçons de virilité aux hommes, dans un monde moderne où les rôles traditionnels sont bouleversés. Mizoguchi est un des meilleurs réalisateurs féministes, on s'étonnera de constater qu'Iris Brey ne l'évoque jamais. N'est-ce pas étonnant pour une soi-disant doctoresse en cinéma ?

Pour revenir à notre sujet principal, La rue de la honte est le dernier film de l'artiste japonais. Cette place dans sa filmographie révèle bien des choses, l'œuvre finale d'un grand réalisateur étant souvent un chef-d'oeuvre, puisque l'on entrevoit ici la fin du chemin que l'auteur parcours toute sa vie, afin d'arriver au point culminant qui accomplit sa forme et son propos, après lequels rien ne sera plus haut et ne vaudrait la peine d'être exploré.

On voit ici s'opérer un retrait de l'esthétique Mizoguchienne: la poésie des plans se veut moins virtuoses que dans ses précédentes oeuvres, mais laisse transparaître le manque de spiritualité et de vivant du monde d'après-guerre américanisé. Cette maturité dans la mise en scène, la plus grande légèreté des compositions de cadre laissent la beauté nipponne se déployer dans sa forme la plus pure. En dehors du bordel, la ville est sale, les gens sont pauvres, dépravés et profondément malheureux. Les pères de familles ne savent plus comment s'occuper de leurs enfants, et les travailleurs type "vieux garçon" tombent amoureux de prostituées et leurs donnent tout dans l'espoir d'un amour idyllique.

Mizoguchi livre un portrait impitoyable de la société japonaise. L'américanisation a maintenant totalement pris le pas, là où une résistance s'opérait encore dans Les musiciens de Gion. La ville est éclairée par d'ardents néons, pourtant Tokyo n'a jamais été aussi sombre. Dans cette environnement qui n'a de japonais que le décor, les hommes viennent au bordel pour trouver de l'amour, mais également pour retourner dans la maintenant révolue poésie japonaise, aussi simple soit-elle, évoquée par un petit pont de bois et un bonsaï. Les prostituées sont particulièrement belles, et font ainsi revivre toute l'identité japonaise, bien que souillée par l'esclavage du nouveau monde.

Le réalisateur n'a jamais, à mon sens, livré de film aussi dénué d'espoir. Les plus grandes profondeurs de champs, caractéristiques du cinéastes, ne se retrouvent qu'au bordel dans la rue de la honte, seul lieu qui, finalement, est encore vivant et emprunt d'une part de poésie. Le titre même du film est équivoque: la rue de la honte, mais honteux pour qui ? Cette honte n'est t'elle pas celle dictée par la modernité envers les hommes désireux de redevenir humains ?

Et finalement, Mizoguchi nous montre que l'espoir est vain, que sortir de sa condition est impossible: les fils abandonneront leurs mères, c'est inéluctable, la famille n'a presque plus de sens dans ce nouveau monde. Le seul bienfaiteur que tu n'auras jamais, c'est celui qui t'exploite.

Excellente œuvre, conclusion d'une longuement prolifique carrière, La rue de la honte est un film que je ne saurais que vous conseiller, bien qu'il soit assez différents, dans le traitement esthétique surtout, des autres Mizoguchi.