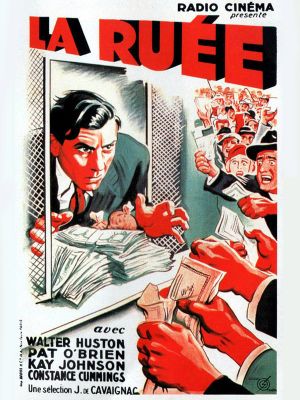

Au début des années 30, l’heure n’est pas à l’optimisme. C’est même tout le contraire, après que le monde de la finance ait été touché par la crise la plus violente de son histoire, impactant la société de son ensemble, se propageant progressivement au monde entier. Dans cette période que l’on appelle la Grande Dépression, c’est surtout le désespoir qui prime, mais c’est aussi l’époque d’un cinéaste peut-être moins défaitiste que la normale, qui commence à se faire une place dans le milieu, et qui présente, en 1932, La Ruée.

On connaît Frank Capra pour sa propension à l’optimisme, voire à l’idéalisme, à proposer des films à l’issue résolument heureuse, même s’il peut, parfois, y avoir un peu de casse en chemin. Il est alors amusant de le voir réaliser un film sur le milieu de la banque, qui est, sans aucun doute, l’un des plus étrangers à toute notion d’idéalisme. Mais c’est aussi, probablement, le meilleur cadre pour venir analyser tous les effets de la crise de 1929, dans le milieu, mais aussi au sein de la société. C’est ainsi qu’il nous fait découvrir une banque américaine, son fonctionnement, ses coulisses, qu’il s’agisse des caissiers, de ceux qui doivent ouvrir et fermer le coffre-fort, mais aussi des responsables, lesquels ont, souvent des approches très différentes du métier, et des opinions divergentes.

Frank Capra choisit, pour La Ruée, un banquier intègre, qui fait de la confiance envers les clients un élément essentiel de son métier. Dans un milieu gouverné par les chiffres et le désir de profit, son approche contraste largement, et c’est ce qui lui vaut d’ailleurs d’être ciblé par un conseil d’administration visant à l’évincer. Se manifeste alors une première opposition frontale entre la quête du profit et la sécurisation des fonds des plus aisés d’un côté et, de l’autre, la défense d’une approche plus humaine et bienveillante. C’est l’occasion pour Capra de renforcer le personnage de Dickson et de montrer sa solidité, car il n’en est qu’au début de ses mésaventures. Enlisant progressivement ses personnages dans une situation de plus en plus complexe et intenable, Capra montre, dans La Ruée, tout le tumulte dans lequel vivait la société de l’époque, un climat de panique, que notre regard actuel ne peut s’empêcher de rapporter à des événements bien plus récents.

Pour envenimer la situation, Capra choisit de mettre en scène un cambriolage, et d’y ajouter une pointe d’injustice quand un homme parfaitement innocent se retrouve désigné coupable du méfait. Celui-ci ne veut d’ailleurs même pas se défendre car il sait des choses qui pourraient, à son propre avis, empirer son cas auprès de son patron. En une heure quinze environ, Capra propose un film très dense, allant tambour battant, abordant divers sujets, qu’il s’agisse de la cupidité, de la tentation, de l’adultère, des rumeurs, de la place de l’argent de la société, et bien d’autres choses encore. L’histoire en elle-même paraît simple, et connaissant Capra, son issue semble forcément heureuse, mais énormément d’éléments gravitent autour de l’axe central qu’elle suit.

Capra était loin d’être un débutant à l’époque, mais en ces premières années du cinéma parlant, il en était lui-même, également, encore aux premières années de sa carrière. New York-Miami (1933) n’est déjà plus très loin, et il y aura bientôt L’Extravagant Mr. Deeds (1936) ou encore Mr Smith au Sénat (1939), pour ne citer qu’eux. C’est ce qui confère à La Ruée un côté presque matriciel au sein de la filmographie de Capra. Tout n’est pas parfait, l’optimisme vire presque à l’idéalisme par moments, on a presque du mal à y croire mais, en même temps, on est portés par cette enthousiasme et cette envie d’y croire, qui fait toute la beauté du cinéma de Capra. En réalité, à l’image de Dickson vis-à-vis de ses pairs, Capra a fait le choix délibéré d’apporter un peu de lumière au milieu de l’ombre ambiante, et cela ne fait jamais de mal.

Critique écrite pour A la rencontre du Septième Art