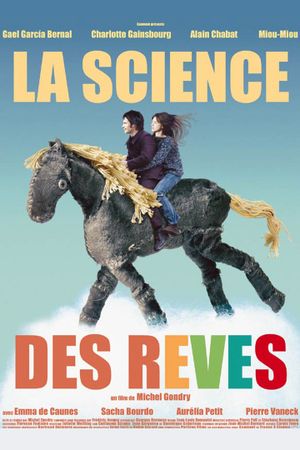

Depuis ses débuts derrière la caméra avec les clips de IAM, de Daft Punk ou des White Stripes, puis en travaillant sur ses propres films, Michel Gondry s’est fait connaître du grand public et de la critique comme le cinéaste de l’idée de génie exploitée à fond, des effets spéciaux avec trois bouts de ficelle et des décors en rouleaux de PQ recyclés. Sur le papier tout va bien, puisque sa précédente réalisation, Eternal sunshine…, a cartonné dans les salles obscures et on en redemande. Seulement voilà, dans les faits, en passant d’un drame sentimental, poétique et universel à un quasi huit clos exigeant, dépressif et intimiste, Gondry a considérablement restreint la cible des spectateurs, faisant de La science des rêves une ode pour inadaptés sociaux et voyageurs oniriques au long cours.

On navigue ainsi sans retenue ni frontière entre rêveries éveillées, frustrations, pétages de plombs et réalité, de sorte que l’on ne sait jamais vraiment si tel personnage ou tel événement nous est exposé avec objectivité ou via le prisme déformant de l’esprit torturé de Stéphane. Sans doute un peu des deux. D’autant plus que Gondry se donne à cœur joie dans les trouvailles visuelles et autres bricolages de fortune, transformant ici une boîte à chaussures et quelques composants électroniques en machine à voyager dans le temps, là une paire de draps et un paquet de coton en piste de ski. On ne peut demeurer indifférent à un tel univers, infantile et foisonnant, tant et si bien que certains s’y sentiront totalement extérieurs, tandis que d’autres y embarqueront dès les premiers instants.

Moins introspectif que Eternal sunshine…, moins enjoué que Soyez sympas, rembobinez et moins exubérant que L’Écume des jours, La science des rêves n’est pas pour autant un film mineur dans la filmographie du réalisateur, seulement une œuvre plus personnelle et radicale dans les thèmes abordés et les partis pris de mise en scène. The dark side of Gondry, en quelque sorte.