Et la lumière fut…

Au commencement était le Temps, l’Espace et, à leur croisement, le cosmos sur lequel veillaient « celle qui fait briller le ciel » : Amaterasu. Puis vint l’Homme et avec lui toutes les idolâtries : YHWH ou Allah, son masochiste fiston et tous ses compagnons adeptes du pardon, puis le rouge révolution (ou bain de sang) et son concurrent aux bourses sonnantes (parfois) et trébuchantes (souvent), j’ai nommé Mammon, le grand blingbling. Alors Amaterasu, assombrie par ce triste spectacle, se dit qu’il fallait agir. Se souvenant de la façon dont, grâce à un miroir tendu à l’entrée de la caverne où elle s’était caché du temps de son inconscience, elle avait pris conscience d’elle-même, la déesse solaire se dit que l’Homme avait besoin d’un tel éclat narcissique.

Ainsi chargea-t-elle en secret trois ressortissants de cette étrange espèce de mettre en œuvre son lumineux projet. Et si ceux-ci, d’un côté deux frères au nom les prédestinant à éclairer leurs congénères, de l’autre un certain fils d’Edi doué du génie de l’invention, se disputèrent lamentablement la paternité de leur création, la baptisant même chacun d’un nom différent, ils donnèrent néanmoins parfaitement forme au dessein d’Amaterasu.

En guise de miroir destiné à lui révéler sa propre image et, à travers elle, sa juste place au sein du grand tout, l’Homme reçut donc des cieux trois objets magiques : la boîte noire, le grand écran blanc et - dernier élément offert par la déesse en personne - le faisceau lumineux. Alors, de cette nouvelle caverne qu’est la salle obscure jaillit la lumière. Et l’étrange espèce pu à compter de ce jour voir d’elle-même un reflet fidèle, à l’image de nul dieu, pour enfin prendre conscience de sa condition de singe. Singe savant, certes, et désormais capable d’animer autant de simulacres de la réalité qu’il lui plait, mais singe tout de même !

Ainsi le nouveau culte fini-t-il par se répandre de par le vaste monde, éclairant de sa lumière divine l’esprit parfois si rikiki de l’Homme (même si parfois aussi contribuant à le rendre encore plus petit, mais c’est là détournement et sorcellerie !). Aussi, en vérité je vous le dis : œuvrant à ouvrir les yeux de chacun sur le point de vue de son voisin, et de tous sur un grand destin commun, il n’est de dieu sur Terre que le Cinéma, et chaque réalisateur est son prophète.

… pour les éclairer tous et par le regard les lier

On a coutume de dire que les yeux, vecteurs de révélation par excellence, sont le reflet de l’âme. Mais de quelle âme parle-t-on, au juste ? Car s’il y a réflexion, c’est qu’il y a projection et que, en toute logique, ces yeux et cette âme n’appartiennent pas à un seul et même être, mais à deux sujets différents se faisant face. Deux entités connectées par un lien visuel, imaginale et, pourquoi pas, soyons fous, spirituel. L’âme de l’un se reflétant dans les yeux de l’autre comme les yeux du premier refléteraient l’âme du second.

Mouais, bon, et alors ? Alors ce constat tout con, le cinéma d’animation traditionnel, dans sa simplicité la plus artisanale, le remet sur la table de travail. De quoi le reformuler en ces termes : si les divinités antiques avaient besoin du récit et de l’art des Anciens pour demeurer éternellement vivantes dans la mémoire collective, les images fixes qui défilent sur le grand écran blanc - loué soit-il - ont pour leur part besoin d’yeux pour croire en elles. Des yeux doués d’une sorte de foi « animiste », de celles qui donnent une âme aux choses inanimées. L’œuvre, ne prenant réellement vie que dans le regard du spectateur, s’élevant ainsi au-delà de la banale prouesse technique et plastique. Tout film, pour le dire plus simplement, et à plus forte raison tout film d’animation ne pouvant prétendre à un quelconque photoréalisme, a besoin d’yeux croyants en son illusion du mouvement pour véritablement devenir du cinéma.

Et réciproquement, tout film de cinéma, tel un grand œil, nimbé de flammes, ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul.… Non j’déconne, enfin à moitié (on parle bien d’un lien forgé dans les ténèbres après tout, mais dit comme ça, c’est est un peu riefenstahlien…). Je reprends : … et inversement, tout film de cinéma, tel un grand œil, dans l’obscurité de la caverne le reliant à notre regard, de plonger en nous comme on plonge en lui, un peu à la façon de l’abîme de Nietzsche cité par James Cameron dans l’incipit d’Abyss (1).

Eye see you

Ceci dit, d’yeux, dans La Tortue Rouge, il n’y a point. Ou plutôt, ce ne sont que des points : deux petits points très fins pour chaque être humain, et deux gros puits sans fond et tout noirs pour la tortue éponyme, kami (2) génial et Calypso inversée de cette histoire, aussi mystérieuse et insondable que dame Nature en personne. Malheur de malheur, la connexion sera-t-elle donc aussi mauvaise entre ces personnages et nous que dans la cambrousse où vit mère-grand ? Non, fort heureusement, car en matière d’expérience esthétique et de « liaison empathique », l’important est moins dans la taille ou la forme que dans capacité à l’identification et la projection.

Explications : dans la tradition de la « japanime », d’Astroboy à Ponyo sur la falaise, les yeux sont énormes, aussi gros que l’estomac de Son Goku lorsqu’il engloutit son repas après l’entrainement. Et de fait, c’est en partie de là que vient l’immense expressivité de ces personnages, dont on pourrait a priori attendre quelque chose de plus… bridé (parce qu’en vérité, ils ont piqué l’idée à Mickey, les « japanimateurs », mais chuuuuuut, faut pas l’dire). Alors bien sûr, dans ces conditions, c’est chose aisée que d’aimanter l’intérêt de l’audience, puisqu’en gros, c’est la tactique du Chat Potté de Dreamworks (faire les yeux doux pour se mettre l’audience dans la poche). Ce qui est sensément moins évident ici, où les yeux, tout petits, ne pratiquent pas ce genre de chantage affectif. Et pourtant… le constat est là : la magie opère malgré tout. Mais alors pourquoi et, surtout, comment la connexion se fait-elle ?

En fait, tout bêtement, elle opère en braconnant dans une autre tradition, belge celle-ci. À savoir celle que les spécialistes d’Hergé nomment la « ligne claire », principe de simplicité et d’harmonie du vide et du plein. Ou comment tracer le trait juste, ni trop élaboré, ni trop épuré, et toujours avec cette primordiale clarté. Dit autrement, ces deux petits points en guise d’yeux, et les contours qui les entourent pour leur adjoindre un corps, ce sont les mêmes que ceux de Tintin. Et comme le célèbre et dénué de psychologie reporter, ces traits courbes fonctionnent à la manière d’un réceptacle, le spectateur s’y installant douillettement par le simple pouvoir de son imaginaire. Raison pour laquelle, dans ce cadre, cette « matrice » comme l’appelle Georges Sifianos (3), c’est le « nous » qui fait le « je », le public qui choisit d’investir ou non un personnage en se projetant en lui, en lui prêtant en pensée un morceau de son « âme » pour l’animer avec (4). Et le lien d’identification entre le spectateur et le(s) personnage(s) de s’établir de la sorte. Et ce pour toute la durée du métrage, à l’image de la shimenawa, l’auguste corde reliant Amaterasu à notre Monde et nous permettant par ce lien même de bénéficier de son bienveillant rayonnement tout le temps du jour.

Vivre dans l’épure

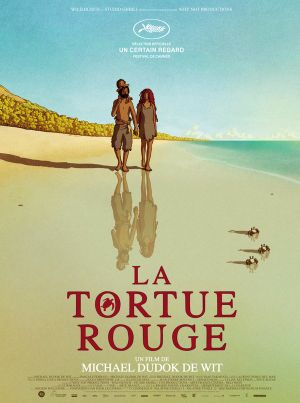

Aussi, dans La Tortue Rouge, film d’animation nippo-européen aux airs par ailleurs vachement takahatiens - et le projet a effectivement le vénérable sensei des studios Ghibli pour origine -, c’est la place laissée au spectateur qui est immense. En témoignent ces grandes plages d’espace vide entre les traits pleins. Et à la force d’inertie de l’île et son agent ramenant toujours le pauvre homme au lieu où il a échoué (principe de répétition au cœur de tous les films de Michael Dudok de Wit depuis Tom Sweep jusqu’à Father & Daughter), répond la quasi-immuabilité des cadres et paysages. Ceux-ci étant composés en toute « zentitude », telles des estampes, dans cette fois une autre tradition. Une tradition asiatique, et plus précisément japonaise dont l’art et les différents courants de spiritualité nourrissent depuis longtemps la pensée du cinéaste.

Car la Nature est ici sereinement souveraine, et l’Homme son épiphénomène. Idée proche du shintô (5) dans lequel le cosmos et toutes ses manifestations (kami) sont chargées d’une certaine aura, source de respect, de crainte et dévotion. Ce que le film transforme en pur et simple problème d’animation, c’est-à-dire en dialectique du mobile (l’homme et son désir d’action) et de l’immobile (l’île comme nombril de ce monde paisible) dans le cadre d’un Temps qui, pareil à la marée, est un éternel recommencement. En conséquence de quoi : les décors, aussi minimalistes soient-ils dans leur graphisme, sont somptueux. Et pour cause : à partir du moment où les animateurs des studios français Prima Linea n’ont presque pas eu à les animer (et donc à les redessiner encore et encore comme d’autres rebâtissent leur radeau), les différents aplats ont pu être peinturlurés et « texturés » avec toute la finesse, le grain et/ou le niveau d’abstraction voulu. De là vient ce côté charbonneux des cieux, l’atmosphère luxuriante de la bambouseraie ou, de façon plus générale, la richesse des nuances de couleurs et leur lente évolution calquée sur le cycle des astres : le soleil, Amaterasu en personne évidemment, mais aussi la lune, les étoiles et l’ambiance argentée qu’elles confèrent aux oniriques scènes de nuit.

Ensuite, l’autre chose qui se trouve renforcée par le rapport organique de l’animation à ce qu’elle raconte, c’est l’effet de surprise lorsque ces mêmes éléments que l’on croyait jusque-là indéboulonnables se trouvent soudainement balayés, comme sous l’effet de grands coups de gommes godzillesques ou traits de crayons aussi furieux que ceux qui agitaient autrefois la fuite de la princesse Kaguya. Pris d’une fièvre kamikaze (« vent divin » en japonais), les artistes ravagent ainsi en quelques secondes ce à quoi ils avaient patiemment donner l’apparence d’un Eden sans âge, indifférent à l’action du Temps. Alors ça tranche, ça arrache, ça broie, ça souffle toute la scène et le rêve en prend un coup dans l’aile. Et le film, quant à lui, ivre de cette toute-puissance démiurgique, de passer à un cheveu de se faire seppuku, en ne laissant pour toute image qu’une page blanche, stérile. En deux mots : le néant artistique, dangereuse limite avec laquelle flirte tout adepte de l’épure dans sa quête d’abstraction aux airs de nirvana (et l’auteur de The Aroma of Tea est coutumier du fait).

The matrix has you

Résultat : dans cette tourmente que l’on jurerait être l’œuvre du turbulent frère d’Amaterasu (Susanowo, dieu des tempêtes), démonstration du précepte bouddhiste de l’impermanence des choses dans la permanence du changement, l’audience a tôt fait de perdre le contact visuel avec ses avatars, littéralement noyés dans le courant tous azimuts d’une animation devenue folle ou bien emportés à l’horizon, loin, très loin hors du champ. Et c’est alors comme si, d’une façon similaire à Tom Hanks se voyant enlevé Wilson dans une déchirante scène de Seul au Monde, l’on se voyait arraché un morceau de son âme, celui autrefois confié au(x) personnages(s), et ce pour une poignée de secondes paraissant de longues heures. En somme, le temps de comprendre à quel point nous étions impliqués dans cette histoire avant qu’elle ne nous submerge, esthétiquement comme émotionnellement. Et comment la rupture avec lesdits personnages, nos « matrices » de projection, nos « Wilson » à nous, est sur le moment - autant que ça peut l’être pour quelqu’un d'affalé dans son fauteuil devant un écran, hein, faut pas pousser non plus - un traumatisme.

Et donc aussi le temps de prendre conscience de ceci : si notre lien avec les protagonistes aura atteind une telle intensité, et avec lui la suspension d’incrédulité une telle puissance de persuasion (dont le point d’acmé serait ce tsunami à deux doigts de déborder du cadre pour nous engloutir comme des nouilles), c’est parce que le storytelling, narration ici exclusivement visuelle répondant par sa limpidité au dépouillement de l’esthétique, ne souffre presque aucune fausse note. Tout au plus note-t-on quelques petits gags à base de crabes rigolos mais un brin systématique (principe de répétition, une fois de plus). Ou bien encore la rapidité avec laquelle, le temps d’une ellipse, comme ça, pouf, la petite famille est composée. Bref, une ou deux touches de « trop » et de « vite » là où, dans l’héritage d’un certain cinéma japonais, le « moins » et le « lent », sans être chiant, était partout ailleurs sagement préféré.

Et cependant, chacun l’aura aussi remarqué (et apprécié ou non), à la grande force narrative de cette Tortue Rouge participe grandement sa puissance d’orchestration sonore et musicale. Celle qui, ô paradoxe, est elle aussi plus souvent du côté du « trop » que du « moins ». Le grondement de l’océan, le beuglement d’un phoque ou lion de mer, le bris des radeaux successifs, le grésillement de la bambouseraie et toute la vie qui y fourmille - on pense à l’environnement sonore des films de Malick - …, tout cela résonne avec l’image, lui apportant cette dimension supplémentaire que bien peu de films live parviennent à délivrer : le sentiment d’une profondeur, une réelle immersion sensorielle, voire un certain naturalisme. Quant à cette voix et ces violons tantôt échevelés tantôt apaisés, d’aucuns diront qu’ils sont trop présents - disons plutôt que c’est le côté hollywoodien du métrage. Mais force est de constater qu’en l’absence de dialogue, langage qui parle d’abord à l’intellect, notre rapport à l’œuvre, plus immédiat, viscéral, se voit ainsi d’avantage guider par nos seules émotions, ensemble d’affects pour qui la musique de Laurent Perez Del Mar ferait office de chef d’orchestre. Du genre qui tiendrait tendue la corde sensible liant l’œuvre à tous ceux qui vibrent avec elle.

C’est donc une qualité rare, à l’heure où certains prétendent que tous les bons scénaristes auraient abandonné le paquebot cinéma pour l’Eldorado des séries télés, que cet art du conteur déployant son savoir-faire sans roublardise ou gonflage artificiel mais, au contraire, avec un certain goût pour l’ascèse, dans l’écriture comme l’enluminure. Soit ici les deux faces d’une même pièce, grand petit tout organique auquel on croit comme s’il était animé par quelques kami.

Au croisement de l’orient et de l’occident donc, quelque part entre L’île nue (pour le cadre, le mutisme et ce rapport particulier au Temps et à la Nature), L’odyssée de Pi (pour la puissance d’évocation du conte et le lien tissé entre survie et onirisme) et Le Conte de la princesse Kaguya (pour cette confiance quasi suicidaire accordée aux plus simples traits et la façon dont ils cueillent notre attention), Michael Dudok de Wit, bien épaulé par sa co-scénariste Pascale Ferran et les français de Why Not et Wild Bunch à la production, ouvre ainsi les portes de la maison Ghibli au vent d’Ouest européen. Comme s’il s’agissait de rendre la pareille au grand Hayao Miyazaki, autre « inventeur » de kami en tous genres et adepte d’une certaine simplicité du trait qui aura pour sa part souvent puisé l’inspiration dans le réservoir culturel du vieux continent.

Mais peut-être, histoire de conclure et de témoigner une dernière fois de ce qui fait l’essence de ce cinéma-là, est-il préférable de laisser la parole à l’homme derrière le film :

« Je crois que la ligne m’est indispensable. J’adore les lignes. Le pinceau est un si bon outil, parce qu’avec lui, la ligne est riche. Avec une ligne sombre sur un surface claire, je suis déjà comblé. Ce qui m’a énormément marqué quand j’avais une vingtaine d’année, ce sont des dessins au pinceau de moines bouddhistes japonais. Et plus tard, j’ai découvert des dessins de bandes dessinées politiques chinoises. Ils étaient très délicats. Ça a été une révélation pour moi. Particulièrement les dessins de moines, parce qu’ils étaient très simples sans être enfantins. Ils étaient extrêmement matures, mais en gardant leur spontanéité et leur fraicheur. Et je crois que si je reviens sur ce qui m’a influencé, c’est cette influence-là la plus importante pour moi. »

Michael Dudok de Wit, ARTE, *Court-circuit*, juin 2006

(https://www.youtube.com/watch?v=R9abaZwPNLA)

(1) « Si tu plonges longtemps ton regard dans l’abîme, l’abîme te regarde aussi. »

(2) Dans le shintô, le système de croyance animiste ancestral du Japon précédant largement l’arrivée du bouddhisme et du confucianisme, les kami sont « les divinités qui donnent la vie à chaque chose : kami du feu, de l’eau, de l’air, mais aussi kami du prunier, du cerisier, du camphrier. Il y a un kami du peigne comme un kami du sabre. Tous n’ont pas la même importance, certains sont nobles, d’autres pas, certains puissants [comme Amaterasu] et d’autres faibles. Toujours est-il que les kami sont présents partout et naturellement respectés […]. », Raphaël Colson, Gaël Régner, Hayao Myazaki, Cartographie d’un univers, édition les moutons électriques, 2014, p.339.

(3) « Ainsi, la création d’une matrice (trace, dessin) sur laquelle on peut projeter des images, donne au créateur [comprendre le « spectateur-créateur »] un pouvoir magique. Car dans la conception magique des choses, celui qui possède l’image possède aussi l’être représenté. », Georges Sifianos, Esthétique du cinéma d’animation, éditions cerf-corlet, 2012, p.61.

(4) « Mais comment peut-on aboutir à une fusion si complète que le spectateur ne se distingue plus de l’image qu’il perçoit sur l’écran ? Comment peut-on identifier son ʺmoiʺ à une image, en lui accordant ainsi la qualité du vivant ? […] L’homme cherche à évoluer, à changer. Ce qui meurt, ce qui est périssable, ce qui attire le ʺmoiʺ à la non-existence, c’est le corps. Ainsi cherche-t-on à s’en débarrasser par la voie de l’imagination. L’homme échappe donc volontiers à son corps pour s’installer ailleurs, si la situation le lui permet. L’inexistence de bornes au monde de l’imagination, répond bien à ce désir, qui n’est autre que le désir d’immortalité. Ce que nous ne pouvons pas vivre corporellement, nous pouvons le faire mentalement. [Et] la tache devient beaucoup plus facile quand il y a des matrices extérieures prêtes à accueillir et conduire assurément nos projections. C’est le pouvoir attractif de tout récit. », ibid, p.127.

(5) « Le shintô, qui est ʺla voie des kamiʺ, est avant tout la croyance qu’il existe en tout être, en tout objet, un kami, un esprit qui lui insuffle la vie et qu’il faut respecter. […] Le shintô est [donc] plus une contemplation de la Nature qu’une recherche de la transcendance. [Il] s’inscrit dans le respect de l’existence elle-même, qu’elle soit plus courte que celle des hommes, comme les animaux, ou plus longue, comme la flore, au travers des kami qui les habitent. », Raphaël Colson, Gaël Régner, Hayao Myazaki, Cartographie d’un univers, édition les moutons électriques, 2014, p.356

N.B. : Pour ceux que ça intéresse, voici quelques liens vers : un article du Monde sur la genèse du film, une interview du réalisateur (dont est extraite sa citation précédente), un long entretien avec ce même réalisateur au sujet de l’écriture du cinéma d’animation, et enfin quelques-uns de ses courts-métrages (Tom Sweep, Le Moine et le Poisson, Father & Daughter et The Aroma of Tea). Bref, de quoi appréhender plus largement l’œuvre du Monsieur :

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2016/05/19/et-le-studio-ghibli-vola-au-secours-des-naufrages-de-l-ile-de-la-tortue-rouge_4922311_766360.html

https://www.youtube.com/watch?v=R9abaZwPNLA

https://www.youtube.com/watch?v=OHGPbR2S_5A

https://www.youtube.com/watch?v=owJp6K3ZpKc

https://www.youtube.com/watch?v=AYeKOkvx1w0

https://www.youtube.com/watch?v=miGQrV7uE08

https://www.youtube.com/watch?v=yEtr9_ESs5A