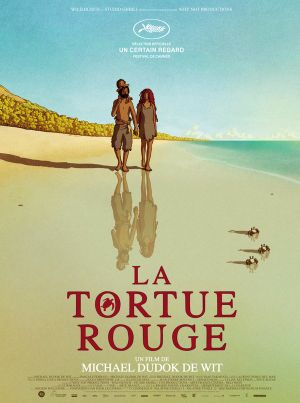

L’animation nippone est partagée entre deux camps : le dessin et le numérique. A une heure où l’animation numérique atteint un niveau de perfectionnisme dans le détail qui pose les standards de qualité (souvent au détriment du scénario, comme le prouvent le fade Kingsglaive ou la merde saint seya), Ghibli commence à investir dans le minimalisme et l’emphase poétique. Essentiellement ce qui fait l’essence de l’animation française, depuis longtemps (consacré aujourd’hui avec les créateurs de Brendan et du Chant de la Mer). La tortue rouge est donc à cette image, très minimaliste, et qui au fur et à mesure de son histoire, mêle rêverie et survie.

La tortue rouge prend volontairement le goût des anciens films d’aventures à la Robinson Crusoé, en évacuant tout le dialogue. Il préfère un survivalisme dans les faits, minimaliste, à l’image d’un All is lost. Mais pour se détacher de ce simple état et donner plus d’intimité au personnage pour épanouir son esprit, le film se laisse dériver régulièrement dans les rêves. Initialement montré en noir et blanc (instauration d’un code cinématographique), il entremêle réalité et projection mentale, ce qui donne au film des allures d’œuvre fantastique. L’approche est atypique, le résultat plutôt payant, car l’ambiance immerge facilement le spectateur, tout en conservant une belle harmonie dans le cadre minuscule de cette île. Ce qui l’empêche de complètement décoller, c’est qu’il ne suggère jamais beaucoup plus que ce qu’il montre. Que la troublante intrusion du fantastique peut aussi s’expliquer simplement, et que l’emphase constante ne devient pas transcendance. Mais qu’importe, la paisible aventure se suit sans baisse d’intérêt, et la majestueuse simplicité des décors emporte largement l’adhésion, en faisant probablement l’un des meilleurs films de 2016, sans se forcer. Sans renouveler non plus son sujet, mais la tortue rouge est un regard vers le passé empreint de nostalgie, que l’amour du genre rend particulièrement apaisant.