Commençons par ce qui énerve : trouver une salle diffusant Le Dernier pub avant la fin du monde. Le cinéphile est naïf : si vous avez, comme moi, la chance de passer votre vie baladé entre deux des plus grandes villes de France, il est rare de ne pas arriver à choper une projection attendue, même pour des films obscurs. De J'ai rencontré le Diable à Amer, en passant par Berberian Sound Studio ou encore Les Nuits rouges du bourreau de jade, pas un ne m'a échappé, et tous en VO siouplaît.

Idem pour Shaun of the dead et Hot Fuzz. Scott Pilgrim ? Ce fut, un beau matin de Décembre 2010, l'exception qui confirme la règle. Le genre d'objet gênant pour un exploitant (bide dans son pays natal + public visé indéfinissable). Zéro VO, et aucune copie en centre-ville. Un pote consciencieux l'a donc téléchargé en HD et on l'a maté comme deux losers heureux, enfoncés sur un canapé plutôt que dans un fauteuil de cinéma, à se dire qu'on aurait adoré payer plein tarif pour un film pareil.

Un enterrement de seconde zone auquel Le Dernier pub avant la fin du monde fait écho : il subit exactement le même dédain culturel. T'habites en ville ? C'est mort, il faut que tu files à l'extérieur. Tu préfères voir tes films dans leur langue d'origine ? Faut pas pousser mon bichon, déjà qu'il passe quelque part ton long-métrage chelou, va pas non plus jusqu'à exiger de te régaler de l'accent britsh en plus de faire une tournée des pubs. Alors tant pis, ce coup-ci je décide de faire preuve de tolérance contrairement aux cinémas du coin, et je file découvrir ça en salles et en VF.

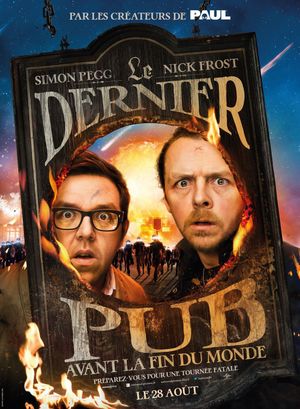

En l'occurrence, une nuit en compagnie d'un groupe de potes qui se reforme des années après l'adolescence pour tenter un marathon de la bière alors que, tout autour d'eux, une invasion façon Body Snatchers est en train de changer leur patelin natal. Un pitch de rêve mais qui s'avère pourtant être une fausse bonne idée durant la première moitié du film. Assez répétitifs, situations et dialogues ont bien du mal à rivaliser avec le génie qui irriguait chaque séquence de Hot Fuzz. Où est Wright ? Il prépare son coup, en douce.

Ca fait toujours mal d'admettre sa déception mais je me suis ennuyé une scène sur deux pendant une bonne partie de ce Dernier pub..., l'absorption d'alcool n'inspirant à Wright que trop peu de répliques cinglantes vu la litanie de dialogues qui anime sa comédie. La VF n'aidant pas (loin d'être honteuse, mais d'une platitude assez confondante), le mélange SF-binouze apparaît vite fatigant, nos joyeux lurons décidant bêtement de continuer leur tournée coûte que coûte.

Un peu léger question enjeux dramatiques, surtout quand on connaît les aptitudes de Wright pour embellir les pitchs les plus improbables (Scott Pilgrim restant un sommet en la matière). Alors, pourquoi 7 ? Parce que, insidieusement, Wright fait des à coups, des fautes de frappe et des carences des alliées précieuses, épousant bien plus qu'il n'expose les faiblesses, remords et autres travers de son héros en titre. Ado prisonnier d'un corps d'adulte, alcoolique notoire et dépressif à ses heures, Simon Pegg incarne ici un nostalgique en pleine détresse affective, obsédé à l'idée de reconstituer un passé dans lequel il s'obstine à vivre.

Dans l'écrin d'une chronique réaliste, le film aurait tout aussi bien pu donner lieu à une belle comédie dramatique à la Ken Loach. Entre les mains de Wright, l'aventure est un mariage inégal mais osé entre obsessions geek et malaise quotidien, solitude extrême et comportement jovial, SF parano et teen-movie régressif. Un exercice d'équilibriste risqué mais payant lorsque les pièces du puzzle se mettent en place et que Wright abandonne ses virtuoses mais vaines bastons de comptoir au profit de leurs conséquences directes.

La thématique du film, d'une ambition soudain démesurée sitôt que s'engage un climax à double-détente, a de quoi laisser sur le cul ceux qui, comme l'auteur de ces lignes, étaient venus se prendre une cuite sans risque de gueule de bois. Elle sera sévère, mais assez magnifique. Utopique même, Wright trouvant ici matière à construire un univers-monde pas loin d'être aussi loufoque, personnel et improbable que les aventures métatextuelles de Scott Pilgrim. La légèreté de l'adolescence en moins, les responsabilités de la vie adulte en plus, et ce jusque dans un décorum qui ne prête pas forcément à sourire.

On en sort en se disant que The World's end n'est pas un film à voir, mais sûrement à revoir, comme a pu l'être le Boulevard de la mort de Tarantino. Un concentré de tout ce pour quoi on aime son auteur mais en plus délayé, moins immédiatement jouissif et néanmoins tout aussi sincère. Une chose est sûre : si l'affreuse distribution du film a de quoi foutre les boules, le film, lui, donne méchamment envie d'aller se descendre une girafe au pub du coin. Et ça, ça n'a pas de prix !

PS : et un gros bisou à Cabin_Fever, à mes côtés durant la projo et plus grande fan au monde du trio Pegg/Frost/Wright.