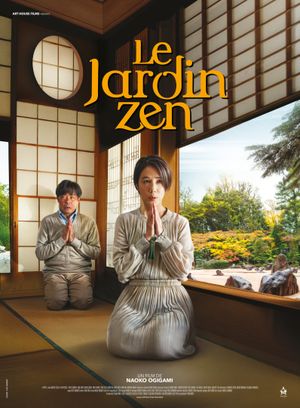

Une femme japonaise Yoriko a retrouvé une apparente sérénité, après la fuite sans prévenir de son mari au moment de Fukushima, après le départ de son fils vers ses études et après la mort de son beau-père moribond que le mari courageux déserteur avait abandonné avec le reste de sa famille. Cette sérénité prend la forme d’un jardin sec (jardin zen) qui remplace les parterres de fleurs (atroces lupins) du mari fuyard et d’un intérieur domestique où les livres sont remplacés par des centaines de bouteilles d’eau. Car Yoriko a adhéré à une secte de l’eau (« L’Eau de la Vie Verte »). La vie sereine de Yoriko en a la forme et le goût : plate lisse sans saveur et sans odeur.

Tout change lorsque le mari revient quelques années plus tard et réintègre la maison. A cela s’ajoute la visite du fils avec une petite amie non annoncée. Tout l’équilibre (artificiel) de l’héroïne s’en trouve rompu. Le mari est insupportable avec sa désinvolture, son aplomb et son inélégance (les néo-féministes se réjouiront d’un tel portrait). La future belle-fille et son fils n’hésitent pas, à table, à parler à haute voix de leurs pets odorants. Que va faire notre héroïne ?

Le film rend compte par petits bouts, plus ou moins subtilement (un vrai goutte à goutte) de la petite (mais vraiment toute petite) révolte de cette femme japonaise qui se sent étouffée mais qui est elle-même étouffante…

Je reste dubitatif au sujet du final dans la mesure où la césure est forte (le renversement du corps du mari dans les sillons sacrés du jardin zen en serait le déclencheur et après tout le fils a laissé entendre que sa mère était un peu désaxée), le noir et le rouge flamenco affirmant l’émancipation de Yoriko.

Mais est-ce vraiment le cas ? Le fils laisse entendre que c’est une ancienne tocade de la mère. En tout cas cela donne lieu à une scène finale à la belle esthétique (le joli parapluie rouge) où l’on s’éloigne du formalisme japonais délicatement dénoncé tout au long du film.