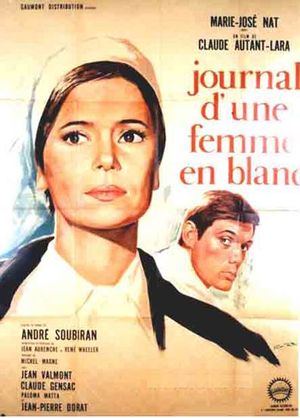

C'était le temps où Claude Autant-Lara n'était pas encore un vieux fach..eux. Il défend ici, d'après le point de vue consigné dans son journal intime de Claude Sauvage, étudiante en gynécologie et interne à l'hôpital de la Pitié, une idée progressiste et féministe. Celle pour une femme de disposer de son corps, c'est-à-dire de pouvoir avorter légalement ou d'avoir accès à la contraception ainsi que la loi et l'opinion le lui interdisent encore en ces années 60.

Claude Sauvage, qui apprend au début du film qu'elle -même est accidentellement enceinte, ne milite pas mais se désole de voir arriver dans son service des femmes une énième fois engrossées par des maris inconséquents, se désole aussi des accouchements douloureux et s'inquiète du sort de cette jeune mariée qui, par défaut d'information ou de moyens contraceptifs, s'est pliée à un avortement clandestin et peut-être fatal.

Le film se déroule intégralement à l'hôpital où Autant-Lara filme de façon abrupte les soins prodigués à des femmes en détresse, récit entrecoupé de réflexions un peu pataudes sur la condition des femmes. Car la mise en scène est généralement démonstrative et maladroite, à l'image de seconds rôles mal joués. Si Marie-José Nat impose grâce et sensibilité, le sujet d'Autant-Lara, entre mélodrame terne et austère et film à thèse, manque sinon d'arguments mais d'authenticité, de profondeur humaine et psychologique. Enfin, le film, peut-être gêné aux entournures par les lois en vigueur, s'en tient à un message modéré et suggestif, pas vraiment polémique. Un film courageux sans doute mais pas un brûlot. En définitive, la cause nous touche, pas le film.