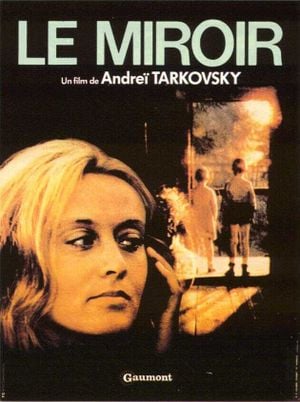

Le miroir qu'on promène au long des chemins, le miroir des Ménines, le miroir des anamorphoses... Combien de miroirs, combien de créateurs... Tantôt le miroir est opaque, tantôt il réfléchit trop. Il est ici une machine à remonter le temps, à s’y mesurer. Andreï Tarkovski a trois ans quand son père part à la "Grande Guerre Patriotique", comme l’appellent les gens de son peuple. Il en a un peu plus de quarante lorsqu’il tourne ce qui est en quelque sorte son Amarcord, aussi Russe que Fellini est de Romagne, profondément enraciné dans sa terre natale. Incontestablement ce film vient du Nord, fait culturel peut-être plus facile à cerner de prime abord dans la peinture. Qu’il l’ait voulu ou non, la sensibilité du cinéaste est parente de celle des peintres hollandais et scandinaves, ou de Georges de la Tour (les plans des mains en écran devant le feu, avec ces rouges fous là où les doigts se touchent). Il campe une silhouette de femme qui est un Vermeer ou un paysage de neige, petites silhouettes éparses sur un fond blanc-bleu, qui pourrait être d’Averkamp. Le bois des outils, des récipients familiers, des meubles est son premier matériau, là où le Méditerranéen, le Latin travaille d’abord la poterie, la brique ou la pierre. Baignée d’une belle lumière verte, cachée par un bouquet d’arbres au milieu de la prairie parfumée remplie de fleurs des champs, ouverte à l’air qui gonfle les rideaux, revient sans cesse la datcha de l’enfance. Le chemin ne va pas plus loin. La maison du grand-père n’est plus là que dans les rêves, avec sa nappe blanche, peut-être eucharistique, inaccessible car à chaque fois que le narrateur veut y pénétrer, il se réveille. Ainsi se noue, se crée Le Miroir, afflux d'images, de songes, de réminiscences. L'autobiographie est à chaque plan, dite clairement ou suggérée, donnant au moindre geste, au moindre objet, une valeur inestimable pour l'auteur. Aucune logique dans ce récit brisé en mille morceaux, si ce n'est celle, impérieuse et pressante, du moi profond, enfoui dans la nuit de la raison et qui, à l'occasion d'une maladie ou d'une crise, jaillit au jour et submerge les barrières et canaux régissant la pensée consciente. D'où ce jeu follement libre, stimulé par la fièvre et la solitude, cette oscillation du passé au présent, cette juxtaposition d'événements, de peurs, de sensations, de paroles dites ou retenues. La couleur alterne avec un noir et blanc jamais semblable, bleuté, sépia, variant d'intensité selon la force, la présence du souvenir ou du fantasme.

Le temps de la mémoire est naturellement irrationnel. Comme le temps du cinéma, il justifie toutes les audaces, toutes les opacités. L'auteur suit sa propre démarche, s'autorise des dérapages, des accélérés, des répétitions, des adhérences, des monologues intérieurs qui sont le fait d'une subjectivité libre. Il offre ainsi à la même Margarita Terekhova, à la fois douce et autoritaire, distante et protectrice, les rôles de la mère d’autrefois et de l’épouse d’aujourd’hui. Mais puisque le temps est aussi la matière première de l'histoire, et que Tarkovski ne perd jamais de vue l'ancrage de son héros-double dans un XXème siècle bouleversé, Le Miroir est jalonné d'indices, de repères, de signes qui réintroduisent l'objectif. Le protagoniste est quadragénaire. Il a un fils d’une douzaine d’années, lgnat, et une femme dont il est séparé mais qu’il rencontre ne serait-ce que pour parler de l'avenir du garçon, ou de son éventuel remariage à elle. Il a une mère, quelque part en province, avec qui il s'entend mal, et il s'est raidi sur cette relation difficile. La volonté autarcique de l'auteur complique encore les choses, brouille le puzzle, introduit des collages à première vue arbitraires mais parfaitement justifiés. Exemplaire est à cet égard la séquence des ballons, constituée d’images d’archives datant des années vingt : on y voit le gonflage d'un énorme globe autour duquel s'affairent des ouvriers suspendus à des sphères adventices, mobiles, joyeuses. Elle n'est là que pour le plaisir de celui qui faisait voler un homme aux premiers plans d'Andreï Roublev. Joie de la conquête, ineffable même si elle est brève, respiration dans le film, moment d'euphorie dont on ne saura jamais rien d'autre. Comme en atteste l’absence de raccord et de contrechamp, l’élaboration mémorielle de l’œuvre n’a pas pour fonction de rendre la vie du sujet transparente à elle-même mais de la diffracter, la parcelliser, l’éclater, la troubler. La force d’émotion du film provient sans doute de ce que les images d’enfance qu’y vit un adulte sont aussi bien les siennes que celles de son propre fils : les générations se replient, le temps s’épuise. D’où la valeur morale de cette contemporanéité des âges, de cette construction des ordres au-delà de la raison mécanique.

https://www.zupimages.net/up/20/02/v23a.jpg

Tout homme est né d’une femme. Ou de plusieurs femmes, fascinantes et initiatrices, souvent associées à une forme de sorcellerie païenne, voire hérétique : la mère et l'épouse, la grand-mère aussi, et cette dame mystérieuse vivant entre ses livres et la vieille domestique qui lui sert une tasse de thé. Elle disparaît soudain. Ignat pourrait l'avoir rêvée s'il ne restait sur le bois ciré le petit cercle de buée, la preuve que la conversation a bien eu lieu. Certes, la guerre explique l'absence des hommes, tous partis au front. N'en reviennent que les blessés, comme cet instructeur à qui manque un morceau de boîte crânienne : on voit battre son pouls à l'énorme cicatrice qu'il porte au cuir chevelu. L'enfant évolue dans un monde féminin, le père n'est qu'un uniforme de passage contre lequel le petit garçon et sa sœur se serrent. Et c'est la femme à la tasse de thé qui ouvre à Ignat une issue, qui donne une des clés du film. Elle se fait lire un texte que visiblement elle connaît par cœur : une lettre de Pouchkine à Tchaadaïev, qui est une tentative de définition de la russité. Tout chez Tarkovski en porte la marque. La lampe à pétrole qui s'éteint, avec des spasmes aussi poignants que les derniers battements d'un cœur, est une nature morte, exemplaire d’un regard septentrional. Pas d'emphase, une durée tragique, une fantastique beauté. Le cinéaste accorde une importance aussi prépondérante à toutes les formes de sons. Voix humaines, chants d'oiseaux, bruit de la douche, souffle du vent dans les branches, crissement de la neige sous les bottes d'hiver. Le son peut avoir une fonction mnémotechnique : il appelle les souvenirs, les fait affleurer. Et c'est sur un cri d'enfant que le film se termine, un cri puissant, modulé, qu’il faut sans doute entendre comme l’expression de la liberté, la marque de l'homme dans une nature épanouie.

Depuis le Schisme, la Russie a été la marche orientale de l'Europe. Pays de la parole claire, de l’idéologie causaliste, un gigantesque amortisseur qui a absorbé le choc des hordes tartares et mongoles. Les Soviétiques se sont toujours battus sur deux fronts. Il faut replacer là les séquences d'actualités : c’est le siège de Leningrad qui est évoqué, son million de morts civils, la chaîne épuisante qui a permis le ravitaillement minimum de la ville et de ses défenseurs à travers le lac Ladoga, les humbles qui ont porté sur leur dos, les pieds dans l’eau, les armes de la victoire finale. Ce n'est pas la guerre des états-majors, ni même la bataille plus claironnante de Stalingrad. La guerre des Russes donc — et son accomplissement : le drapeau rouge hissé au sommet des ruines du Reichstag, le cadavre d’Hitler. Puis, après Hiroshima qui balise de son champignon l'entrée dans le siècle nucléaire, l'autre volet : les garde-frontières qui résistent à la pression des Chinois brandissant le petit Livre Rouge, sur la frontière de l'Oussouri. Tarkovski ne fait certainement pas là une concession à l’idéologie brejnevienne. Il assume l’héritage de ses aïeux. La Russie fait face à l’Est et contient les nouveaux envahisseurs pour la survie de la culture occidentale, pour Vinci et Pergolèse, pour Roublev et Dostoïevski. L'idolâtrie de Mao est brocardée par plusieurs images de manifestations à Pékin, par un plan d'étalage où sont accumulées des dizaines de petits bustes du défunt Timonier. Le conflit d’Espagne est vu à travers des réfugiés parlant de ce pays qu’ils ont quittés enfants, gosses perdus disant un adieu plein de désespoir à des parents qu’ils ne reverront jamais. Quant à Staline, Tarkovski ne l'élude pas et consacre à son ombre menaçante la séquence de l'imprimerie, où la mère travaille comme correctrice. Elle revient à son atelier, courant sous la pluie en dehors de son temps de travail. On devine qu'elle croit avoir laissé passer une coquille dans un texte important, une édition spéciale. Et l’on saisit clairement l'angoisse moite exacerbée par les longs couloirs qu'il faut parcourir dans une lumière malsaine, parmi les rouleaux et les chutes de papier, accompagné des pleurnicheries d'une jeune employée qui sent le drame et ne le formule pas, avec le portrait du petit père des peuples visible derrière la ferraille d'une linotype. L’apaisement viendra de la douche, tandis que la femme, nue sous l’eau tiède, sourit puis rit, rassurée. Mais seule pour goûter une joie qui n’est que l’envers de la peur.

https://www.zupimages.net/up/20/02/lfyl.jpg

Parcourue de scènes foudroyantes et frémissantes, imprégnée d'une profonde nostalgie, l’œuvre revient à la tradition des pionniers de l'humanisme. Le monde n'est complet que si y figurent, sur le bois gravé ou le panneau du retable, les autres éléments. La terre noire et collante, faite de boue sous les pieds des soldats, la terre riche des moissons somptueuses que la brise retrousse. L'eau, la pluie bienfaisante ou la crue de printemps qui coupe les voies de communication et freine la marche des mêmes combattants à la surface du lac, l'eau qui ruisselle du plafond dans un énigmatique plan subjectif, entraînant le plâtre dans une douce chute, l’eau du puits recouvert de lierre et de mousse, ou bien encore l'eau pacifiante de la douche. L'air, les grands coups de vent soudains sur les champs et les bois, la houle qui gonfle le linge suspendu, fait rouler un verre et courber les graminées entourant l’isba familiale. Le feu enfin, familier quand c'est celui de la lampe à pétrole ou des braises du foyer, terrible et superbe lorsqu’il s’agit de l'incendie de la grange. Au terme du film, la réalité devient le grand Tout apaisant. La caméra caresse de vieilles poutres noircies, pourries, humides, qui sont sans doute celles du bâtiment brûlé trente-cinq ans plus tôt. L'empreinte de l'homme peut s'effacer lentement, la vie n'en continue pas moins : des insectes grouillent désormais sur les margelles du puits. La grande étendue sylvestre, indivisiblement forêt russe et forêt obscure de Dante, est le lieu immense qui ramène à leurs justes proportions les préoccupations relationnelles des être. Malgré la croix qui apparaît dans une clairière, malgré l’icône que l’on devine à la flamme d’une chandelle, malgré l’oiseau qui s’envole comme le Saint-Esprit ou une âme particulière, il y a plus de panthéisme que de religiosité dans cette auto-analyse conjuratoire et flamboyante.

À la fin du Miroir, lors d’une séquence qui est peut-être le seul moment symbolique de tout son film, le réalisateur propose les images apaisées de trois générations installées dans une nature sereine et maternelle. L'homme et la femme, tendres, couchés au sein de l'herbe haute, s'interrogent sur leur prochain enfant, tandis que la grand-mère et le petit garçon s'éloignent parmi les champs cultivés. Vision d'harmonie, hypothèse d’unité transcendante et promesses de l'avenir : la moisson sera généreuse, de nouveaux bambins naîtront. C'est presque trop. Et voici que dans le même plan arrive la mère, vieillie, telle qu'aujourd'hui, tenant par la main Tarkovski enfant et sa sœur, les emmenant on ne sait où, tandis que la caméra, en un très long travelling arrière, effleure une dernière fois l’écorce des arbres, recule derrière les troncs accumulés de la futaie, dans l'obscurité profonde du bois de sapin, comme à pas de loup, sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger l'ordonnancement du rêve, pour ne pas profaner la grande réconciliation. Ainsi s’achève Le Miroir, dans un ballet de grâce et de lenteur où rôde l’immortalité. Méditation intime d'un artiste au tournant de sa vie, ce film difficile mais tellement riche, sensuel, beau comme on ne saurait le décrire, semble faire écho à l’interrogation de cet autre obsédé du paradis perdu, Saint-John Perse : "Sinon l'enfance, qu'y avait-il alors qu'il n'y a plus ?" Tarkovski ou le mainteneur. Fil dans le tissu. Conservateur de la culture russe pour des jours meilleurs : entre les affrontements des hommes et la fuite du temps, son poème d’air, d’eau et de feu est un appel à l’existence.

https://www.zupimages.net/up/23/14/1jmg.jpg

Les poils qui se hérissent devant cette bande-annonce.