Vienne, de nos jours. Mais de la capitale autrichienne, on ne verra que Macondo (titre original du film), quartier périphérique voué à l’accueil des immigrés et ainsi baptisé dans les années 1970 par les réfugiés latino-américains, d’après le nom imaginaire du village dans lequel Gabriel García Márquez (6 mars 1927 - 17 avril 2014) localisa l’action de son roman, « Cent ans de solitude » (1968). Peuplé par les victimes des différents conflits qui meurtrissent successivement la planète, Macondo loge actuellement des migrants d’une vingtaine de pays, parmi lesquels figurent essentiellement la Tchétchénie, la Somalie et l’Afghanistan.

Habituée du documentaire, la réalisatrice Sudabeh Mortezai n’a pas souhaité tourner radicalement le dos à ce genre et a nourri son scénario des histoires recueillies dans le quartier de Macondo. Ses acteurs sont des non professionnels recrutés sur place et le tournage s’est effectué selon l’ordre chronologique du scénario, afin de favoriser l’incarnation des personnages, ainsi joués très spontanément.

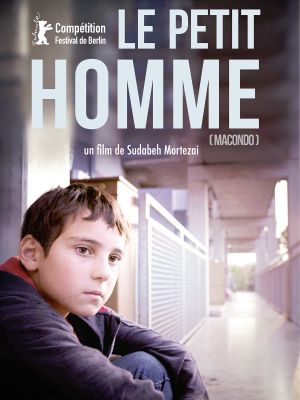

Une spontanéité d’autant plus importante que le héros de cette œuvre de fiction gorgée de réel est bien, selon la tournure oxymorique annoncée par le titre français, un « petit homme » : Ramasan (Ramasan Minkailov) est un jeune Tchétchène de onze ans, en attente de régularisation avec sa famille. Il en est le seul « homme », entouré de sa mère (Kheda Gazieva, parfaite dans le rôle) et de ses deux sœurs cadettes, qui lui obéissent comme à un adulte. Le père, héroïsé, est à la fois absent et redoutablement présent, puisque mort au combat. Maîtrisant mieux l’allemand que sa mère, Ramasan tient le rôle d’interprète, et parfois de censeur, lors des entretiens administratifs...

Mais celui que sa mère souhaiterait considérer comme un homme est encore un enfant, qui joue avec ses camarades, erre avec eux, et ne discerne pas toujours le bien du mal, ainsi que le lui rappellent clairement aussi bien les policiers que l’imam du lieu. Et il ne verra pas forcément d’un bon œil qu’un homme adulte, posé et bienveillant, Issa (excellent Aslan Elbiev), s’immisce dans la cellule familiale et lui fasse concurrence, tout en le remettant à sa place d’enfant et en risquant de remplacer avantageusement, auprès de la mère, le père disparu...

Ramasan, personnage que le titre français met en lumière, porte effectivement le film sur ses menues épaules, puisque la réalisatrice, Autrichienne née en Allemagne et Iranienne d’origine, adopte totalement son point de vue, que ce soit par le fil scénaristique ou en le plaçant au cœur de toutes les scènes, captées par la caméra mobile de Klemens Hufnagl. Son petit visage à la mâchoire volontaire et aux yeux grands ouverts sur le monde incarne parfaitement l’ambiguïté du personnage, à la fois sensible, voire désarmant par son attention profonde et son ouverture à l’autre, et parfois odieux à force de se montrer buté, potentiellement agressif, et déjà aussi rigide que pourrait l’être un adulte peu éclairé. Pour lui faire face, les figures d’Issa et de l’imam, aussi intransigeant sur les questions d’honnêteté que tolérant et soucieux de l’équilibre des familles, sont particulièrement bienvenues, en ceci qu’elles permettent de ne pas verrouiller le portrait du masculin dans cette communauté tchétchène.

La réalisatrice a connu, comme son petit héros, l’exil, le difficile détachement du pays d’origine, et le délicat statut d’immigré. La photographie de son premier long-métrage de fiction a pourtant les couleurs douces de l’enfance. La violence des situations n’est ainsi pas radicalisée, puisque Sudabeh Mortezai souhaite visiblement mettre en lumière les portes entrouvertes, plutôt que l’obscurité des impasses qui risqueraient de barrer les destins.

Un premier film tout en subtilité, qui tout à la fois n’occulte pas les risques, mais choisit de préserver l’espoir.