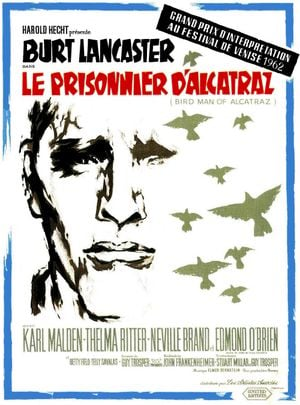

Et un Frankenheimer de plus ! Et encore une fois, c’est excellent. Le meilleur de ce que le cinéma peut proposer en matière de biopic. Un regard naturaliste, surpuissant car d’une vérité absolue, que le cinéaste porte sur le monde pénitentiaire et plus largement la société. Décidément ce type ne faisait rien comme les autres, et tous ses films sont là pour le démontrer.

L’histoire est simple : celle d’un détenu condamné à la prison à perpétuité qui est déterminé à conserver à tout prix ce que la prison désire en priorité lui enlever : sa dignité et son individualité. Forte tête, Bob Stroud (Burt Lancaster) s’attire les foudres d’une bureaucratie pénitentiaire sourde mais redoutable. La cellule aux murs immuables distend une temporalité uniquement perceptible par le vieillissement (extrêmement réussi) de son occupant, lequel par le hasard d’une nuit orageuse recueille un oisillon et l’élève. De là débute l’intarissable curiosité qui va animer Bob tout au long de sa vie, et le mener contre toute attente sur la voie d’un accroissement exponentiel de ses facultés intellectuelles.

Là où habituellement le cinéma nous donne à voir la prison comme le lieu où se reproduit à échelle réduite une société sur fond de moralité douteuse et de sociabilités alternatives, Le Prisonnier d’Alcatraz joue, lui, sur l’économie à tous les niveaux. Ainsi seulement trois ou quatre personnages traversent la vie de Bob derrière les barreaux, chacun avec sa psychologie propre, ses tares et ses qualités. Des individus qui vieillissent, tout comme le héros, et voient leurs relations avec lui se détériorer inexorablement sous l’effet du passage du temps. Car c’est l’une des grandes qualités du film, de faire passer un temps si long pour si court à nos yeux, happés que nous sommes par le cachet sublime de cette histoire merveilleusement improbable.

Comme dans tous les autres longs-métrages de John Frankenheimer, la très grande qualité de la mise en scène est également à souligner. Un noir et blanc de toute beauté, traversé tout du long de la thématique de la lumière et de ses ombres ; du clair-obscur de la cellule, de l’impression en négatif sur les parois de l’ombre des barreaux. Des stries noires que viennent décupler les dizaines de cages d’oiseaux suspendues de partout. Des gros plans sur des yeux pensifs, sur des œufs qui éclosent et laissent admirer le miracle de la vie lorsque naît un oisillon, sur des corps minuscules qui se meuvent sous la lentille d’un microscope… La vie, son incompréhensible nécessité, et ce sentiment chez l’humain qui peut pousser à la chérir et à la conserver jusqu’au bout, peu importe la façon dont elle s’exprime.

Ce film en fait une formidable apologie. C’est aussi un pamphlet contre la prison telle qu’elle est conçue encore aujourd’hui dans beaucoup de pays – dégradante, humiliante, éminemment punitive dans sa manière de rétribuer la justice –, souvent fort éloignée de la perspective de la réhabilitation, au sens premier de ce terme. C’est enfin une très habile critique du système judiciaire, en particulier de ses travers administratifs et de leur opacité délétère. Burt Lancaster était l’acteur tout trouvé pour incarner un rôle requérant à la fois placidité et délicatesse : il incarne ainsi à la perfection le rôle de cet humaniste moderne, intimement convaincu de la capacité de l’esprit à dignifier l’être humain.

Le Prisonnier d’Alcatraz est un film stimulant et vivifiant, à même de susciter réflexions et interrogations sur la place du crime et de sa punition dans la société d’hier et d’aujourd’hui. Un biopic d’une classe immense, servi par la grande intelligence cinématographique de son réalisateur, et malheureusement resté confidentiel.