Faites le mal, pas le bien, c'est ça le monde moderne !

Ce deuxième drame social de Yoshida explore les fissures de la société japonaise d'après-guerre, qui, à l'orée de son entrée dans la modernité et le capitalisme, offre un laboratoire de toutes les contradictions ainsi que la possibilité d'une critique ambiguë de l'héroïsme.

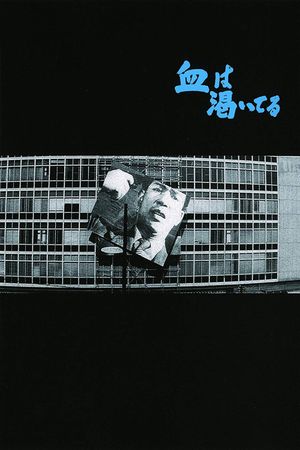

Kigushi, jeune ouvrier menacé d'être licencié de son entreprise, tente de se suicider et exhorte son patron à préserver ses collègues de ce plan de restructuration. Alors même que les motivations qui présideront à cette tentative, et en dépit d'une souffrance perceptible dès les premiers plans du film, demeureront drapées de l'ambiguïté la plus totale, les mass medias émergents s'emparent de la situation pour faire de Kigushi une icône sacrificielle. Avec un cynisme des plus mordants, Yoshida met à nu la stratégie d'une poignée de publicitaires opportunistes, faisant aussitôt contrepoint avec celle de journalistes soucieux de démystifier Kigushi, quitte à mettre en scène de fictifs scandales pour saper sa réputation, et s'assurer par là le monopole du scoop. Mais le mythe Kigushi, incarné tangiblement par ces affiches tétanisantes où nous le voyons poser pour faire la promotion d'assurances-vie un pistolet à la tempe, se fragmente lui aussi, à l'image d'une société sous tension, et à mesure que la fabrication de la légende dépasse chacun des protagonistes.

Cette construction totalement artificielle de la célébrité, reposant sur les vertus de l'anonymat comme force d'identification pour la masse, n'est pas sans rappeler L'homme de la rue du grand Capra, où l'analogie est d'autant plus frappante que les deux protagonistes, victimes de cette confection de toutes pièces, finissent par croire en la dimension messianique de leur présence. Pourtant, la noirceur est bel et bien là : Kigushi, ballotté de toutes parts, ne demeure qu'un pantin aux mains de crapules sans scrupules. De même, la récupération médiatique du suicide à des fins bien douteuses annonce le Fassbinder de Maman Küsters s'en va au ciel.

On appréciera le spectacle dual d'une société durablement tiraillée, contraste non seulement souligné par une photographie jouant sur la lumière et les ombres, mais rendu possible par l'alternance entre des séquences frénétiques de clubs de jazz où viennent échouer les personnages et celles d'intérieurs confinés et étouffants. Mais dans tous les cas, le médiatique s'infiltre subrepticement, et finit par dévorer notre marionnette de Kigushi jusqu'à la moelle. La chute de l'icône, dans une remarquable scène finale, n'en sera que plus spectaculaire.