Joie. Délices. Frissons. Régal. Volupté. Surexcitation. Bonheur sans nom. Voilà ce que j’éprouve devant l’élixir miraculeux de Steven Spielberg : le cinéma, tel qu’il se conçoit ici, ne mourra jamais. Celui du samedi soir, du jeudi ou du mercredi, selon les générations. D’un seul coup, le réalisateur couvert de gloire et de dollars, nouveau docteur Frankenstein de trente-quatre ans, le ressuscite. Les Aventuriers de l’Arche Perdue procure l'exhilaration d'une course à perte d'haleine sur les sentiers d'un éden de pellicule. Il ne contient pratiquement que des clous : poursuites, bagarres haletantes, chocs émotionnels, gambades de l'imagination, répliques foudroyantes, déclenchements soudains de cataclysmes. Dès le prologue, situé dans un temple inca truffé de pièges meurtriers et de trésors inviolables, on est dans une surenchère de dernière bobine. Pour chiper une idole précieuse, le héros s’offre le parcours du combattant à un train d’enfer. Entre la momie empalée, le caveau piégé, les flèches qui volent, la voûte qui s’effondre, le fosse profonde qui se creuse sous ses pas, les tarentules qui se cramponnent par poignées à sa vareuse, le rocher qui manque de lui rouler dessus, la tribu indienne à ses basques et le serpent dans le cockpit de l’hydravion salvateur, ce stakhanoviste du péril ne laisserait pas dire ouf au plus blasé. Pas un temps mort, pas une seconde de répit, pas un gramme de matière grasse ne lestera le reste du film. Les personnages dansent sur une chaîne de volcans en éruption des figures de ballet convulsives et effrénées. Impossible de se lever pour grignoter un morceau ou satisfaire une envie pressante, on raterait vingt péripéties, huit retournements de situation, cinq dangers mortels. Impossible non plus de s'interroger à loisir sur la nature de la fiction visionnée : odyssée dépaysante, intrigue d’espionnage internationale, fable mystique, comédie loufoque, western archéologique… Pendant qu'on s'y essaie, une fuite en avant nous fait parer au plus pressé : savourer la minute présente. Spielberg glorifie la vocation récréative du grand écran, il crée un feuilleton à épisodes ininterrompu, une bande-annonce perpétuelle à l'usage du public des fêtes foraines : celui qui, à peine sorti des montagnes russes, achète aussitôt le ticket pour un tour supplémentaire.

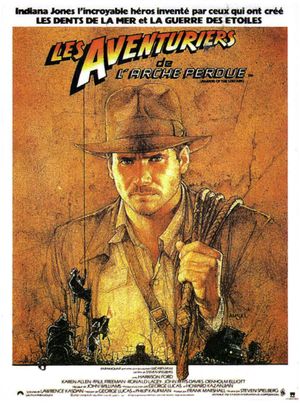

Écrire sur un tel pilier central de la culture populaire relève a priori du ressassement stérile. Puisque je me dois d’être honnête avec moi-même, puisque le premier volet des aventures d’Indy fait partie du cercle très fermé des films (combien y en-a-t-il ? trois ? quatre ?) qui ont forgé ma cinéphilie, puisque que je le connais absolument par cœur, que je suis capable d’en citer la moindre réplique, d’en anticiper le moindre plan, d’en siffler la moindre note, je vais essayer de lui rendre justice, tout en ayant conscience que ces quelques lignes n’effleureront qu’une infime partie de ce qu’il représente pour moi. Le choix du sujet est un cliffhanger délibéré, à la mesure des ambitions conjuguées de Spielberg, réalisateur, et de George Lucas, producteur. Les deux acolytes ont voulu retrouver l'esprit des vieux serials et des bandes dessinées improbables des années trente. Indiana Jones, avec son chapeau Fedora et son blouson de cuir fatigué, manipule le fouet comme un Zorro revu par le Bogart du début de carrière. Le récit fait par le héros de la légende de l'Arche d'Alliance, de Moïse à nos jours, fait penser à celui de Gutman racontant à Sam Spade les avatars du Faucon de Malte. Et la fuite du même en hydravion, visé par les flèches empoisonnées des péruviens, évoque l'une des équipées exotiques du Clark Gable de jadis. Mais loin de ressembler à un pèlerinage en terre disparue, ce film a l’attrait d'une libération de fauves en rase campagne. Ayant juré de ne pas recourir à ce qu’il nomme "la quincaillerie", Spielberg a travaillé dans le vif en manœuvrant son protagoniste tantôt dans une grotte remplie de mygales, tantôt dans une crypte tapissée de reptiles. C'est à ce prix bien mesuré que l’entreprise doit son ingénuité rayonnante et son tempo grisant d'une sensation à la seconde. Le cinéaste qui voulait faire un super-film de série B s’est retrouvé avec un film A de divertissement pur filtre. Un festival ébouriffant d’effets, de chocs, de rebondissements. Du plaisir lyophilisé sans étude de marché ni accord des chefs comptables de major studios. Chaque dollar s'y retrouve converti en émotions fortes, alors que la superproduction moyenne passe dans les cachets énormes des vedettes et le pourcentage des agents sans que les idées relaient l'intendance.

L’effet de proximité suscité par Les Aventuriers de l’Arche Perdue tient d’abord à son approche prosaïque de l’héroïsme, à sa conception tangible de l’action et de ses exploits, à l’humanité de personnages dont il refuse tout caractère mystique, toute qualité naïvement transcendante. Les protagonistes en sont nos semblables, hissés juste au-dessus d’eux-mêmes par les exigences de leur quête. Voilà pourquoi le lien qui nous attache à eux est si fort, pourquoi leurs aventures ont sur nous tellement d’écho, amplifiées par la double caisse de résonance du fantasme et de l’identification. Indiana Jones concentre avec nonchalance le charme désinvolte, l'humour à froid, l'idéalisme et la droiture. Ce n’est pas un chevalier blanc, un modèle d’invincibilité ou un parangon de vertu morale, mais un héros de chair et de sang qui se démène, qui a peur, qui prend des coups, qui échoue parfois mais qui lutte toujours, une être faillible soumis aux lois de la physique et aux turbulences des sentiments, circonscrit à la seule nature qui compte : celle des hommes. À ses côtés, Marion, le double féminin d’Indy, tient sa partie avec éclat et spontanéité. Sourire conquérant, cheveux en pagaille, visage mutin : la fraîcheur de son apparence laisse transparaître une personnalité pétillante, pleine et entière, que rien ne saurait affadir. Charisme tranquille de l’un, énergie expansive de l’autre, complémentarité d’un couple qui se rejoint dans une délectable et taquine complicité, avec la même ardeur, le même enthousiasme sans affectation. Ford, barbe de trois jours, belle gueule burinée, rassurant et vulnérable, et Allen, tout feu tout flamme, petit félin indomptable : Harrison, Karen, je suis amoureux de vous.

Ces deux formidables comédiens, tout d’abattage, d’ironie et de joie de vivre, font mieux que ressusciter le couple hawksien et sa turbulence virile. Jamais dans toute l’histoire hollywoodienne une héroïne n'a accueilli un ex-amant, à la première seconde de leurs retrouvailles, par un direct en plein menton. Il faut dire qu'il entre dans la direction d'acteurs, chorégraphiée comme un combat de Bruce Lee et modulée à la manière de certaines séquences de Lubitsch, une telle science du behaviourisme et de la surprise que l'on reconnaît au passage un nombre élevé de scènes désormais anthologiques. Ainsi celle où la jeune femme essaie d'embrasser son partenaire courbatu sur les rares endroits de son anatomie qui soient encore dénués de bleus ou d'ecchymoses. Il va sans dire que la situation irrationnelle des deux héros, aux métiers improbables, ne fait qu'accentuer l’impulsion de leurs rapports affectifs. Dans quelle branche du second rayon littéraire peut-on trouver un archéologue aussi athlétique que Jones, cavalier émérite, fin bretteur et nageur olympique, ou une tenancière de bar au Népal, championne toutes catégories de beuverie, qui sache éventuellement porter une robe de soie blanche pour tenir tête à un océan de serpents ou à une avalanche de momies cauchemardesques ? Pourtant ce couple faussement ennemi devient à point nommé un totem amoureux lorsqu’Indiana et Marion sont ligotés ensemble pour subir la fureur des forces occultes sur un îlot perdu. Face à eux, une panoplie d’affreux des grands jours, menée par un SS sans scrupules, un tortionnaire visqueux et surtout le Français Belloq, alter ego négatif et grand concurrent d’Indy en sa partie, incarné avec une onctuosité ad hoc par Paul Freeman. Tous, à la solde du régime hitlérien, finiront cramés lors d’un rituel hébreu, réduits en poussière par l’artefact tant convoité, nouvelle boîte de Pandore comme la valise nucléaire d’En Quatrième Vitesse.

Face à un spectacle aussi époustouflant de brio, il est inutile de résister ou d’en appeler aux hiérarchisations en vigueur. Toute velléité critique s’évapore d’elle-même. Car Spielberg a le septième art qui lui coule dans les veines : son film est visuel au point de pouvoir être compris par un porteur d'eau kurde ou un illettré des favélas. Les agencements scéniques, la sidérante gestion du rythme, les raccords cinétiques, le dynamisme des enchaînements, la logique exponentielle, les accélérations, les faux répits, la tachycardie du tempo, les principes d’accumulation et d’épuisement, tout, absolument tout semble découler d’un idéal de cinéma pur. Le langage du réalisateur atteint cette transparence, cette précision, cette évidence dévolues aux grands maîtres, avec – cerise sur le gâteau – la touche ludique témoignant de sa jeunesse. Car rien ne paraît procéder d’une démarche pensée dans la mise en scène, qui se déploie à l’instinct et au jeu, sans calcul ni malice. Lorsque Toht et ses sbires patibulaires pénètrent dans la taverne, qu’ils s’approchent de Marion et que celle-ci, allumant sa cigarette, projette la fumée à la figure de son interlocuteur, la perfection du langage formel, son découpage au cordeau, sécrètent ce qu’il convient d’appeler – pardonnez l’expression – une putain de jubilation brute. Cette impression-là, fouettée, marinée, entretenue amoureusement à chaque seconde du long-métrage, propulse le spectateur au septième ciel. Elle lui fait bouillir l’adrénaline, lui chauffe les synapses à blanc, lui décuple les productions d’endorphine. Elle s’infiltre à chaque recoin de la chasse au trésor, en moule les enjeux, en actionne les articulations et les jointures. Elle s’épanche telle une lave en fusion qui ne se tarit jamais, provoquant dans l’organisme quelque chose comme un bouillonnement physiologique, un truc qui pourrait bien s’appeler l’extase absolue. Fruits de la générosité et du talent, elle se manifeste dans des modes et des registres que Spielberg orchestre en véritable sorcier.

Grande coulée de merveilleux quand, à deux sceptiques agents des services secrets, Indy retrace, schéma succinct et gravure à l’appui, l’histoire mythologique de l’Arche d’Alliance. En un instant, c’est la fascination procurée par les contes bibliques d’autrefois qui s’invite à l’écran. Souffle de l’épopée lorsque, enveloppé dans sa djellaba, il grimpe au sommet du monticule renfermant le Puits des Âmes, qu’il s’approche de la caméra, enfonce la pelle dans le sable et commence à creuser. Morceaux de bravoure en pagaille, dans la neige de l’Himalaya ou les ruelles du Caire, dans la forêt amazonienne ou les profondeurs des sépulcres égyptiens, en cargo pirate, en sous-marin, en aile volante ou encore mieux : parti à dos de cheval, notre héros se débarrasse d’un escadron de soldats allemands puis passe successivement par le portière, l’avant, le dessous et l’arrière d’un camion afin de récupérer la précieuse cargaison. Floraisons fantastiques à s’en manger les yeux et le reste : l’ouverture de l’Arche par les nazis, véritable apothéose, bouquet final du feu d’artifices, est l’occasion d’une majestueuse et terrifiante parade féérique, un déchaînement de colère surnaturelle qui carbonise les suppôts du mal et renvoie le pouvoir incommensurable de la relique aux voies du ciel. Autant de moments grandioses pour lesquels Spielberg dispose d’un atout primordial : la partition galvanisante de John Williams, pape de l’orchestration symphonique livrant ici l’un de ses chefs-d’œuvre. Impossible, à l’écoute de cette composition, de ne pas grimper aux rideaux, de ne pas avoir le cœur gonflé d’euphorie, de ne pas se sentir pousser des ailes. Le magnifique et wagnérien Ark Trek Theme, véritable hymne émotionnel du film, semble emporter avec lui toute l’ampleur de l’aventure, son mystère, son ivresse, son envergure.

Aux spectateurs considérant cette intrigue comme débile ou primaire, on rappellera que de tels adjectifs ont été utilisés pour décrire des films comme L'Impossible Monsieur Bébé, La Dame de Shanghai ou l'Invraisemblable Vérité, devenus tartes à la crème de l'analyse intellectuelle la plus sophistiquée. Les Aventuriers de l’Arche Perdue, dans son méli-mélo de procédés empruntés à l'imaginaire primitiviste (ombres expressionnistes sur les murs, stock shots insolemment mêlés à une production luxueusement économique, cartes animées indiquant les déplacements des héros) fait appel à une savante régurgitation d'archétypes, aussi peu datée que le matériel graphique digéré par Max Ernst dans les vieux numéros de la Police Gazette pour en tirer le summum de la modernité. Ce n'est pas le niveau artistique où se placent délibérément Lucas et Spielberg qui rend l’œuvre moins ambitieuse qu’un essai avant-gardiste de Godard ou une rêverie métaphysique de Werner Herzog. L'un des aspects les plus originaux du travail effectué par les auteurs vient de ce que le film, bien qu'épousant une esthétique de serial, n'est jamais parodique, que le récit est à tout moment straight dans la redistribution géographique du périple couvert : le bar tenu par Marion en plein Tibet semble surtout situé là pour répondre à une image (elle a fui Indiana au bout du monde, et jusqu'aux horizons perdus). Cela ne l'empêche pas d’employer à point nommé un humour irrésistible, de produire des gags hilarants, de contourner toniquement certains clichés du genre, comme le très fameux duel au cimeterre, expédié d'un coup de feu qui coupe court aux fioritures, ni de recourir innocemment à la caricature (le singe nazi est une pure métaphore, glissée avec une ingéniosité de contrebande au sein même de l’entreprise de distraction). De même la conclusion dans l’immense entrepôt des archives nationales, qui constitue une révérence faite à Orson Welles (le labyrinthe de caisses dans Citizen Kane), n'est pas seulement un clin d’œil cinéphilique. Il répond à l'idée de ramener toutes ces tribulations survoltées à un secret qui, à peine retrouvé, sera perdu au sein d’une quelconque bibliothèque de Babel.

C'est là qu'on ne peut pas sans hébétude prendre à la légère l'échafaudage dressé par Spielberg et Lucas. La bousculade narrative qu'il représente pour un observateur strictement cartésien n'est pas le signe d'un débraillé intellectuel. Non seulement la culture de nos compères ne peut être prise en défaut (ils connaissent sans doute mieux Le Rameau d'or ou The Road to Xanadu que bien des exégètes du Village Voice) mais elle sous-tend cette réinterprétation de Jung et des légendes arthuriennes parallèlement effectuée dans le cycle Star Wars, l’autre grande saga cinématographique de l’époque, et qui donne aux fariboles picaresques d'Indiana Jones son aspect fabuleux, onirique dans le débotté. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre à quel point les auteurs connaissent et manipulent de mains de maître cet inconscient des foules que Madison Avenue scrute avec désespoir dans le but d'influencer le box-office, et sur lequel les wonder boys donnent le point de vue interne, considéré en somme de l’œil même du cyclone. Avec cette œuvre d'une adolescence inaltérable, ceux qu'on a appelés les Hollywood Brats ont administré aux cuistres-snobs le cinglant soufflet que mérite le mépris condescendant où ils tiennent le grand public. Leur pulp movie, comme on a pu le qualifier, est devenu l’Absolu, aujourd’hui encore inégalé, du grand cinéma de divertissement, celui qui a redéfini les canons de l’entertainment. Il s’y opère quelque chose de l’ordre de la magie pure, du feu sacré, qui joue des émerveillements, de la candeur et de la virginité du spectateur tout en appelant aussi à son intelligence, à sa sensibilité d’adulte accomplie. Il faudrait à son égard promouvoir de nouveaux critères de jugement, avec toutes les réévaluations théoriques que cela suppose. Hélas tout le monde n’a pas, comme Indy, la faculté d’improviser au fur et à mesure. Dans une industrie hollywoodienne presque constamment livrée aux routines spéculatives et aux projets manufacturés, le film de Spielberg, plus de quarante ans après sa sortie, est toujours là pour rappeler le fossé existant entre le génie et son imitation.