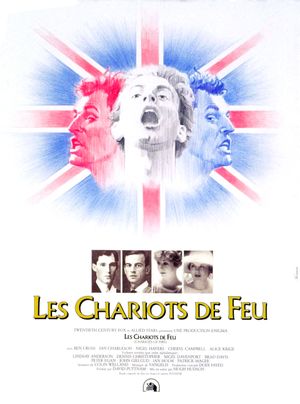

Couronné de l'oscar du meilleur film en 1982, Les Chariots de feu tire son récit d'une histoire vraie : celle de deux athlètes britanniques concourant aux Jeux Olympiques d'été à Paris, en 1924. Un triomphe à la portée symbolique qui ne renie pas, comme tant d'autres films oscarisés, les valeurs élémentaires qui jalonnent les principes mêmes de la compétition et du surpassement de soi. Il y sera question, bien évidemment, au vu des enjeux dramatiques récurrents qui transpirent des scènes où l'homme combat les limites qu'il s'impose. L'analyse est souvent évidente : les drames qui traitent de sport n'en parlent pas vraiment, ils sondent l'humain, sa complexité, sa force morale, ils interrogent les motivations qui les poussent à avancer. C'est sur ce point précis qu'Hugh Hudson s'est senti investi d'en retranscrire l'histoire, car ces deux héros, aussi humains soient-ils, ne courent pas : ils font face. Devant cette adversité Harold Abrahams, au nom sémite porteur d'histoire, en est le symbole. «Pourquoi courez vous ?» lui demande t-on.«Parce que c'est une drogue, une contrainte, une arme.». L'aveu est manifeste, il témoigne d'une conviction, d'une contre-idéologie, jamais de l'amour du sport non, plutôt d'une guerre. «Contre quoi?», il répond : «Être juif.». Sa motivation est complexe mais compréhensible, sa bataille est identitaire, patriotique, ses ennemis : les antisémites. Son arme : lui même. Son champ de bataille : les stades. Tout ça est filmé d'une grâce absolue, d'une perfection de l'image qui rappelle les plus grands chefs d’œuvre. Dès sa première scène Hudson donne le ton : de jeunes athlètes britanniques courent au bord de la mer au ralenti. La musique qui les accompagne est sublime, elle est signée Vangélis et joue un rôle fondamental dans la mise en scène des différentes courses à pied, pivots de la narration. Elle remportera l'oscar.

Le deuxième athlète est écossais, il se nomme Eric Iddell et suit le prolongement d'Harold Abrahams. Ce qui le fait avancer c'est Dieu, c'est sa foi, c'est sa croyance. «Dieu m'a créée dans un but précis, le servir mais il m'a aussi rendu rapide!» Les motivations du personnage sont clairs, c'est elles qui le rendent crédible et lui donne de l'épaisseur. Au même titre qu'Abrahams le sport n'est qu'un prétexte, n'est qu'un outil comme les autres afin de mener les batailles qui les animent. En ce sens la première heure est somptueuse, elle oppose l'évolution, la logique psychologique des deux athlètes aux panoramas réguliers des paysages de Grande-Bretagne. On se surprend à admirer la beauté des images, à se fasciner par la mise en scène aérée, picturale du cinéaste qui qui prend le temps de s'éloigner, de faire respirer l'image par de nombreux plans larges à la lumière éclatante.

L'intention, palpable, du réalisateur est de combiner la puissance du récit à la beauté, divine, de son imagerie. La dernière scène, qui est aussi la première, exemplarise cette volonté : en associant la performance humaine à sa représentation artistique, tout doit s'éclairer. Comme une évidence on s'émeut du brio avec lequel le metteur en scène réussie cette performance, on admire le sentiment métaphysique que se dégage de la photographie. On pense d'ailleurs beaucoup aux portes du Paradis dans sa manière d'explorer le conflit individuel sous des angles métaphysiques, Hudson rappelle, sur bien des aspects, les œuvres de Cimino. Bien moins long que ce dernier, la réalisation peine davantage sur sa deuxième heure, moins contemplative, mais intrinsèquement réussie. Avec 4 oscars, l’œuvre d'Hudson mérite amplement toutes ses louanges. Bien aidé par l'exceptionnelle bande originale de Vangélis, Les Chariots de feu donne régulièrement l'impression d'assister à un grand film. Une sensation qui trompe rarement.