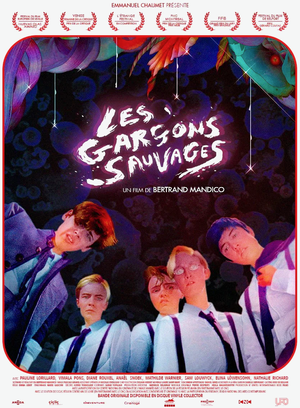

On n’entre pas docilement dans le XXIème siècle, ni dans son cinéma qui bouscule, dérange et éclate au visage. Les fuites de la salle furent nombreuses mais révélatrices de la portée et du pari de Bertrand Mandico : proposer une expérience, une œuvre radicalement expérimentale dans les deux sens du terme, qui propose d’arracher au spectateur le filtre d’inhibition avec lequel il est entré, tout comme il arracha les parties génitales de ces héro.ïne.s. Le réalisateur fait partie de cette nouvelle clique turbulente et tapageuse du cinéma français, détruisant les tabous, le cloisonnement des genres et la bien-pensance à grands coups de maniérisme et de provocations. Tout comme le réalisateur des Rencontres d’Après Minuit et des Iles Yann Gonzales, ils brandissent l’étendard Queer comme le salut libérateur de notre société moderne et sclérosée par un puritanisme cinématographique et sociétal aux âcres reflux de naphtaline. Politique et révolutionnaire avant tout, Les Garçons Sauvages ne créent pas et ne détruisent rien : ils subvertissent, transforment, jouent avec l’ancien et le nouveau pour façonner un monde et un corps composites, à la hauteur de la complexité de l’individu moderne.

Les Garçons Sauvages, c’est le point d’orgue de la modernité française (bien qu’encore dépassable par une génération jeune et hybride qui mène le cinéma Queer vers une transgression et une découverte toujours plus importante). Cinq garçons pubères (campés par cinq excellentes actrices) exercent leur pouvoir de domination sur leur professeur de lettres et seront emmenés dans une épopée libératrice, sorte de robinsonnade sur l’île aux plaisirs. C’est le paroxysme flamboyant et rutilant, délicieux autant qu’indigeste, d’un bouillonnement des consciences, des genres et de l’art comme carrefour de ces mouvements. Le film jongle avec de multiples références explicites, de l’artificialité symbolique à la Fassbinder (et notamment son film Querelle, 1982) à l’érotisation de la nature d’un Walerian Borowczyk (et surtout ses courts-métrages d’animation), en passant par le giallo, les films de monstres des années 70-80, le cinéma d’exploitation, le cinéma porno ou encore le théâtre classique et ses codes (Shakespeare étant cité et repris pour son topos de l’héroïne travestie)… Un Frankenstein filmique dont les membres disparates boulonnés entre eux par des mains d’artisan lui confèrent une identité charmante mais bancale.

Cinéphile boulimique et expérimentateur renommé, Bertrand Mandico tisse un réseau de références pour faire de l’art le nouveau socle de considération des êtres et de leur identité fluctuante. Ici, à bas la morale et le réalisme, esthétique qui débecte le réalisateur : chaque personnage se définit en fonction de l’intertextualité qu’il propose, leur dialogue et rapports valent d’abord pour ce qu’ils symbolisent plutôt que pour ce qu’ils expriment. Quand le maniérisme est vilipendé de toutes part au cinéma, Mandico en fait sa matière première, se rapprochant par-là de l’esthétique du style camp, subvertissant les formes de la culture dominante et hétéronormée pour se moquer des normes de genre et de sexualité, par une surcharge d’artifices. Chaque plan et chaque composition est un tableau foisonnant, que Mandico façonne de son art et de son amour pour les techniques « fantasmagoriques » de montage, d’effets spéciaux et de décors à la facticité apparente et rêveuse, empruntée au maître George Méliès et aux premiers temps du cinéma (surimpressions, colorisation artisanale de quelques plans, décors peints ou projetés...) Le film, éminemment postmoderne, semble donc fonctionner comme boucle de références et d’images qui crée un univers autonome du notre. Une œuvre vaine et prétentieuse, donc ?

Que nenni ! Ce feu d’artifices éclatant que nous offre ici l’artiste permet de créer un espace fantasmé de relâchement des frontières et des inhibitions. En dépeignant une épopée à la croisée de Sa Majesté des Mouches de William Golding et sa théorie rousseauiste du retour à la nature et les œuvres de découverte de Jules Verne, Mandico recrée le monde et la société dans les marges de l’île vaginale pour en faire le laboratoire du patriarcat et des oppressions sexuelles. Le cinéma devient alors espace de jouissance et retrouve son aspect attractif et voyeur originel : tout s’érotise, tout jouit, tout est sensible. L’héritage de Walerian Borwczyk entre alors en jeu : cinéaste de la décomposition du monde et de son érotisation, on retrouve une esthétique partagée d’une nature vivante et réceptacle des fantasmes inassouvis de l’Homme. Chez Mandico, les Garçons sont confrontés dès leur arrivée sur l’île à des arbres aux branches et à la sève phalliques, des buissons aux jambes écartées qui recréent un amant anonyme, une odeur d’huitre et une atmosphère moite qui les plonge dans une atmosphère sensuelle… Comme projetés sur une pièce de théâtre ou dans un microcosme en huis-clos, les cinq garçons sont soumis à une catharsis dont la transformation résulte en une redécouverte de leur nature profonde. Déporter la sexualité aux plantes c’est accepter une forme de panthéisme sexuel, un hédonisme naturel qui fait de toutes les sexualités des résultantes directes de la nature : les jeunes garçons y répondent certes sauvagement, mais lorsqu’un enfant goûte au lait maternel pour la première fois, ne tangue-t-il pas sur la bordure entre douceur et morsure ? Cette hypersexualisation joussive et revendicatrice passe forcément par une forme de provoc’ abrupte.

Parce que, à la manière d’Alex dans l’Orange Mécanique de Kubrick, mais de manière inversée, les cinq garçons seront soumis à un défi initiatique ainsi qu’à une transformation lente et douloureuse. Le spectateur subit avec eux ce traitement, dans un jeu de frustration et de jouissance, comme un porno 70’s où les spectateurs entassés au cinéma hésiterait entre fuir pour vomir ou ouvrir leurs braguette. Toute l’ingéniosité du film réside en la multiplicité de ses pistes d’interprétation que permet son hybridation des genres : fable du « devenir femme » en lien avec Beauvoir, mais aussi mise à mort de l’oppression patriarcale ou encore affirmation de la « féminité » et du « féminisme » comme «véritable humanisme… Mandico dresse les Hommes de demain, et « l’avenir [étant] femme, l’avenir [étant] sorcière », nous dit Séverine, et c’est dans la pensée de Marguerite Yourcenar que l’œuvre trouve alors sa véritable résonnance : « [La femme]a été beaucoup plus près des réalités de base que beaucoup d’hommes ne le sont, et elle pourrait apporter ce sens profond des réalités physiques, […] charnelles, […] physiologiques qui manquent tellement dans notre civilisation ! […] ». Mysticisme et féminisme ne font alors plus qu’un : en éjectant le poids du pénis qui pèse sur notre civilisation et sur les actrices, le pouvoir attribué au sexe serait enfin attribué à toutes et à tous, répandu partout sans contrainte. La sublime scène d’orgie sur la plage, rythmée au son langoureux du Natürnane de Nina Hagen, réveille en nous l’amour jouisseur pour l’humain que l’on tend à enrayer, dans un monde où les rapports sociaux se passent de tous contacts. Certes, l’attitude délibérément provocante et ostentatoire des Garçons Sauvages peut parfois aller trop loin pour dépasser ses objectifs premiers, et virer vers une forme de pédantisme, d’esbrouffe ou d’orgueil, qui tire aussi parfois vers une esthétique tape à l’œil caractéristique de la génération instagram.

Mais n’en voulons pas trop au démiurge : l’hybrys est essentielle à la catharsis. Le personnage de Séverine, encore une fois, nous aiguille, nous éduque et nous conseille : « […] mesdemoiselles, ne soyez jamais vulgaires », dit-elle.

C’est bien en cette phrase finale que se loge le mantra de l’individu moderne : danser sur les marges du monde avec ironie et distance pour toujours s’échapper des prisons des appartenances. Liberté.