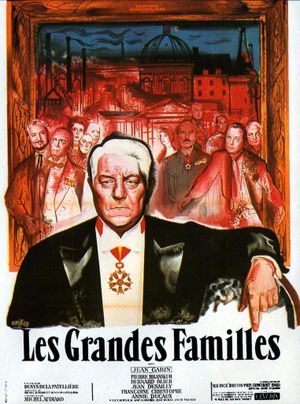

Jean Gabin est Noël Schoulder, un grand patron issu d'une grande famille à la tête d'un immense empire économique régnant sur le monde du sucre, de la banque et de la presse. Il ne faut pas plus de 15 secondes pour qu'on y croit entièrement à son personnage, à sa stature, et ce n'est pas qu'une histoire de costard. On est en 1958. En 1959, Jean Gabin sera Archimède, un clochard en haillons qui ne pense qu'à picoler. Et on y croit tout aussi rapidement. Cet acteur est vraiment incroyable, et la combinaison Denys de La Patellière / Michel Audiard / Jean Gabin semble constituer un magnifique tiercé gagnant — en 1959, il interprètera un père de famille avec autant de facilité et de conviction dans "Rue des prairies".

"Les Grandes Familles" est avant tout le portrait du patriarche, avec Gabin dans un rôle qui deviendra une petite caricature dans les années 60 me semble-t-il. La puissance de son personnage, la force de frappe dont il dispose au sein de sa famille comme dans les ministères est immédiatement crédible, comme un instantané de vérité. Autour de lui, un joli festival de seconds rôles plutôt convaincants, avec Jean Desailly dans le rôle du fils pleutre qui finira manipulé et ruiné, Bernard Blier dans celui du bras droit fidèle (mais qui a les yeux un peu trop baladeur sur Nadine Tallier — pas encore de Rotschild), et notamment Pierre Brasseur en délicieux cousin semi-marginal et arriviste. Certaines de ses répliques y vont sans doute un peu trop fort, comme celle-ci adressée à Gabin : "Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille, moi, c'est pour écraser l'ouvrier. Dix couples chez toi, c'est une réception… Chez moi, c'est une partouze ! Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole !". C'est un film qui manipule les stéréotypes avec beaucoup de dextérité, aidé en cela par un scénario pas révolutionnaire mais bien foutu et par des dialogues qui apportent la touche de dérision ou de colère nécessaire à une bonne vivacité d'ensemble. Quand Gabin commence à serrer la mâchoire dans la dernière partie, avec un léger prognathisme pour annoncer "Fais-moi confiance, je te laisserai de quoi te nourrir. Tout juste.", on n'a pas envie d'être sur son chemin de peur d'en prendre une dans les dents.

C'est quand même un drôle de récit car à peu près tous les personnages sont haïssables. C'est le tableau d'une société capitaliste viciée, où profit et intérêt semblent être des mots écrits sur tous les murs et tous les cœurs. La cupidité aura d'ailleurs raison de tout le monde, sans exception : il n'y a pas un personnage qui ne laissera des plumes dans cette histoire. Rien de sensationnel toutefois, rien de follement enthousiasmant : on est dans le registre de la sécurité, celui du pas de bavure, pas d'éclat.