Jeter des ponts, créer des liens entre les choses, est surement un des plus grands plaisirs que procure l'accumulation de découvertes artistiques. Une des fonction de l'artiste étant, on le sait, de nous permettre sinon de mieux comprendre le monde, au moins de le comprendre autrement que par notre seul prisme. Du coup, cette faculté de créer des passerelles entre des choses qui nous semblaient jusque là disparates ou sans rapports rehausse notre plaisir et confère une couche supplémentaire de jubilation, jouissive entre toutes (même si H.P. Lovecraft pensait exactement l'inverse).

De manière plus prosaïque, établir une relation entre deux œuvres à priori aussi éloignées que Calogero d'une chanson non maniérée est presque aussi électrisant. Ainsi, pendant le générique de fin de ces grandes familles, s'apercevoir que le film est une adaptation de Maurice Druon (prix Goncourt pour le livre concerné, tout de même, honte sur mon ignorance) dont je me délecte par ailleurs depuis plusieurs mois avec les rois maudits est une volupté de gourmet (pour le coup encore un peu mal dégrossi).

Pourtant, le point commun entre les deux œuvres est, à y réfléchir, assez évident. Druon aime écrire à propos des grands de ce monde, décortiquer leurs pulsions intimes et exposer brillamment leurs turpitudes. Et en ce sens, on pourrait presque trouver du Sorkin chez Druon (ou plutôt du Druon chez Sorkin).

Au passage, deux mots sur ce Druon protéiforme qui restera à jamais une sacré énigme pour quiconque souhaitant définir ou résumer le bonhomme: neveu de Kessel, résistant, créateur du texte du chant des partisans, écrivain passionnant et caricature de vieux réac sur les plateaux télé, il faut un peu de bouteille pour parvenir à séparer le bon grain de l'ivraie, résister au chaud-froid permanent du personnage et apprécier pleinement ses fulgurances, réelles, nombreuses et structurantes.

Et quoi de mieux qu'un monstre sacré pour donner vie à un texte de ce sacré monstre ?

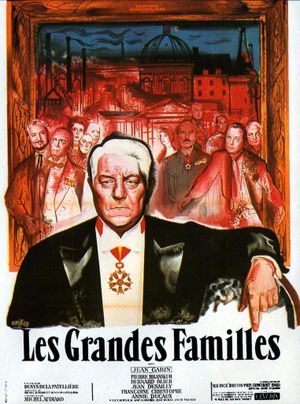

L'affirmation a beau être une tarte à la crème, elle n'en est pas moins irréfutable: Gabin est non seulement capable de tout jouer, mais le vrai tour de force est qu'on croit à chacune de ces déclinaisons en une fraction de seconde. Il apparait à l'image, et il est, instantanément, un routier, un capitaine d'industrie, un restaurateur, un médecin, un patriarche… Gabin est tout cela à la fois, et toujours avec la même immédiate vérité.

En l'espèce, le portrait ne manque pas de complexité et de finesse, ce qui n'étonnera ni contemplateur attentif de Druon, ni celui de la comédie humaine. Car le vieux lion en forme de Gabin ne cherche finalement qu'à trouver autour de lui un appui sur lequel adosser son héritage spirituel et financier. C'est en ce sens qu'il peut tout autant tancer la bêtise ou la cupidité de son entourage familial que tenter de durcir ce fils aimé sans doute trop idéaliste et tendre. La justesse du trait explique aussi pourquoi le tour de passe passe financier final semble à ce point parfaitement coller à l'air du temps de ces années 2020.

L'équipe du film, garantie nécessaire mais suffisante pour concevoir un bijou cinématographique, explique la haute volée de l'ensemble. Audiard dialogue la prose de Druon, et Denys de la Patellière prend manifestement un plaisir immense à cadrer Blier, Brasseur, Jean Wall, Jean Dessailly ou Louis Seigner donnant la réplique à un Gabin hiératique et impérial.

En bref, les raisons de ne pas voir ou, pire, de ne pas aimer ce film presque parfait sont aussi peu nombreuses que les titres du grand Chelem de Jo-Wilfried Tsonga. Un digne représentant de l'appellation "grand classique" dont il convient d'ôter toute considération figée, rébarbative ou poussiéreuse. Au contraire, du plaisir constant (d'écriture, de jeu, de situation, d'intrigue) au service d'un enrichissement personnel (rehaussé par une nuisette affolante).

Si vous pensez avoir mieux à découvrir aujourd'hui…