Il est difficile d’écrire sur ses films préférés. Peur de décevoir – ou de se décevoir – en sortant un papier moyen, qui ne rendrait pas pleinement justice à la grandeur du monument que l'on s'apprête à commenter. C’est à ce périlleux exercice que je vais me livrer, à l’occasion d’un cycle de re-visionnage des films les plus chers à mes yeux.

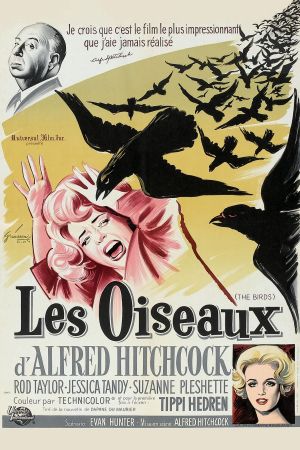

À l’époque des « Oiseaux », Alfred Hitchcock qui a déjà réalisé ses grands chefs-d’œuvre et régné sur les années 50, possède une immense notoriété. En panne d’inspiration après « Psychose », le réalisateur choisit finalement d’adapter une nouvelle de Daphne du Maurier – qui avait déjà, notamment, écrit l’histoire servant de base à Rebecca. Le tournage débute en mars 1962, avec, dans le rôle principal, un jeune mannequin sans expérience au cinéma, Tippi Hedren.

À San Francisco, Mélanie Daniels, la fille riche et oisive d’un magnat de la presse locale, rencontre fortuitement l’avocat Mitchell Brenner dans une boutique d’oiseaux. Ils s’échangent quelques piques, mais l’alchimie est évidente. Sous prétexte d’offrir un cadeau à la jeune sœur de Mitchell, Mélanie trouve l’adresse de ce dernier, dans la petite ville portuaire de Bodega Bay, et décide de lui rendre visite.

Hitchcock utilise un procédé que l’on surnomme "MacGuffin" – qu’il a contribué à populariser – qui consiste à divertir le spectateur par un détail superflu pour amorcer le développement du réel enjeu film. Ici, c’est l’achat du couple d’Inséparables et l’embryon de romance qui lancent l’histoire, posent le cadre. Evidemment, le public de l’époque aussi bien que les spectateurs d’aujourd’hui n’attendent qu’une chose : l’arrivée des oiseaux.

« Les Oiseaux » est l’un des films les plus aboutis du maître ; il est difficile de choisir un angle d’attaque tant tous les aspects de l’œuvre confinent à la perfection.

Plus que jamais, Hitchcock mérite son titre de "maître du suspense", tant il arrive à doser ses scènes avec un soin clinique. La tension est maintenue tout au long du film, et l’intensité dramatique des quelques passages paroxystiques de l’œuvre atteint des niveaux jamais égalés. Le tour de force consiste à jouer savamment avec l’imagination du spectateur : en lui donnant à voir, de manière subtile, sans lui fournir toutes les clefs de la scène, le réalisateur nourrit le fantasme et l’appréhension de l’auditoire. La séquence, désormais mythique, de l’école, en est la parfaite illustration. Avec une alternance de plans larges et de plans rapprochés, Hitchcock montre l’arrivée des corbeaux sur les structures de la cour de récréation. Avant même que ne démarre l’action, l’ultime image que retient l’observateur est celle de l’essaim massé sur le côté du bâtiment, un tableau qui suggère une attaque tragique et terrifiante.

Tout le génie d’Hitchcock s’exprime pleinement dans la création de l’atmosphère unique qui règne durant « Les Oiseaux ». À l’aide d’une reconstitution minutieuse et de quelques rarissimes plans extérieurs (Hitchcock détestait tourner en décors réels), le réalisateur capture en un instant l’âme et la substance de Bodega Bay, qu’il transforme en une petite ville crédible, vivante et attachante.

Dès que les oiseaux passent à l’attaque, ces lieux si hospitaliers se transforment en un piège mortel pour ses résidents. Les demeures ont perdu de leur charme accueillant, devenant une prison insupportable dont il faut s’enfuir. L’on trouve refuge dans des endroits confinés, qui dans une cabine téléphonique, qui dans une voiture, à mesure que les espaces s’amincissent. Les attaques s’amplifient, l’angoisse monte et les murs semblent se refermer sur les personnages, cloisonnés, séquestrés. La dernière scène dans la demeure des Brenner en constitue un bon exemple : les efforts de Mitch pour contenir les oiseaux ne font que réduire l’espace disponible, écho de ce plafond oppressant qui n’a jamais semblé si bas, écrasant presque ces âmes apeurées qui tentent de survivre.

Le plus effrayant – et c’est encore une idée brillante d’Hitchcock – c’est l’absence totale d’explication qui est donnée quant au comportement des volatiles. Les oiseaux frappent pour tuer, attaquent inlassablement, et semble-t-il, sans but aucun. Alors, l’on s’interroge. Cela n’a pas de sens, rétorquent les uns, qui a jamais vu un piaf se comporter de la sorte ? Les gens ne comprennent pas, mais la réalité est bien là. Hitchcock confère une aura maléfique à des bêtes inoffensives, et pousse le vice jusqu’à introduire une prétendue experte qui distille ses avis insipides. L’absence de logique derrière les assauts, couplée à cette parodie de réalisme, accentue encore la terreur et la psychose collectives, pour le plus grand plaisir du public.

« Les Oiseaux » est un modèle de perfection, tant tous les aspects du film sont maîtrisés et constituent un ensemble d’une harmonie rare. Le soin du réalisateur apporté au moindre détail est infini, et ravira à la fois les connaisseurs de l’œuvre d’Hitchcock et les nouveaux venus au cinéaste britannique. L’on pourrait disserter des heures encore, sur la maîtrise technique virtuose ou encore la récurrence des thèmes favoris du réalisateur et son sens pointu de la symbolique. Que les amateurs se rassurent, Tippi Hedren est aussi une blonde Hitchcockienne dans la pure lignée de Grace Kelly (et non, fort heureusement, de Kim Novak). Et ce n’est pas tout : le casting est impeccable, la photographie, somptueuse, et le rythme, parfait.

Réalisé avec un budget d’un peu plus de trois millions de dollars, le film en récolte près de onze en exploitation aux Etats-Unis, remboursant confortablement ses coûts de production. L’œuvre surprit, terrifia, et reçut globalement des critiques positives.

« Les Oiseaux » est l’un de mes films préférés, car c’est dans le genre de l’angoisse la plus primitive – et pourtant, sophistiquée – que le génie d’un Hitchcock à son apogée s’exprime enfin pleinement. Parce que jamais atmosphère de film n’aura été plus prenante, anxiogène et passionnante, et parce que chaque seconde passée devant ce chef-d’œuvre est toujours un délice.