Ce film est un mélange de Vivre pour sa charge critique contre une organisation mafieuse (L'office), et de Entre le ciel et l'enfer pour sa trame (faussement) policière à dimension sociale. Dommage que la mise en scène soit d'une sobriété théâtrale telle qu'elle peut provoquer l'ennui. Mais le script (écrit par 5 scénaristes !) est d'une intelligence rare, véritable réquisitoire moral contre cette micro-société des affaires (le Japon subissait alors une véritable transformation économique via les Etats-Unis), et surtout contre la nature humaine, livrée dans ses contradictions mêmes, justifiant les nombreux rebondissements qui s'y déroulent.

L'intro reprend habilement le même principe que la deuxième partie de Vivre (et de Rashomon): le spectateur assiste à une cérémonie de mariage par un point de vue extérieur, celui des policiers et des journalistes, prêts à donner leur petit mot ou à mettre le doigt sur le scandale. A première lecture, le gendre (Toshiro Mifune, plus sobre que jamais) se marie par intérêt, car sa femme a un handicap (superbe scène où la caméra filme à hauteur du pied). Mais les invités qui sont du même bord font des courbettes, enrobent la vérité, sauf son meilleur ami (?), dont l'honnêteté est rapidement noyée par un tonnerre d'applaudissements. Un monde faux et d'apparat où il est difficile de distinguer le vrai du faux, dont Coppola s'inspirera grandement pour son Parrain, et dont la sécurité spatiale est progressivement remise en question par plusieurs éléments qui contrastent avec elle (mouvements de foule, mariée qui trébuche, prises de parole fébriles). Une tranquillité finalement minée par une mystérieuse pièce-montée, mettant à jour un secret inavouable que l'assemblée tait avec difficulté.

S'ensuit une petite enquête policière alimentée par un indic' anonyme. Une simple photographie précise l'origine du mal pouvant ébranler les fondations de l'entreprise : le suicide d'un employé. S'ouvre aussi une brèche sur l'honnêteté des transactions, les livres de compte devenant une véritable poudrière prête à exploser : s'engage alors la bataille du mystérieux justicier contre le pouvoir de l'argent et la confiance absolue des employés envers leurs patrons. Après 30 min, son identité nominative est révélée (Nishi) : il agit par désir de vengeance. Mais de nombreux rebondissements vont encore nourrir le récit, ressemblant progressivement plus au scénar' à tiroirs d'Hamlet qu'à un simple polar.

Nishi est un drôle de justicier (je pensais qu'il allait balancer son collègue dans le vide). Ses contradictions le tiraillent entre son désir de vengeance (que son visage calme ne laisse pas paraître) et son humanité qui l'empêche d'employer les gros moyens. On retrouve l'humanisme de Kurosawa poussé dans ses retranchements, le mal contre le mal pour faire le bien. Mais il s'arrête à la limite du mal absolu (le meurtre) en convertissant à sa cause les individus les plus malléables à qui il révèle la manipulation dont ils font l'objet, afin de s'attaquer de la base à la tête de la pyramide. Pour y arriver, il use de moyens parfois sadiques : dans des séquences empruntées au film noir, au fantastique, et au néo-réalisme, il les confronte à la mort, aux présences fantomatiques du passé, ou à la réalité (dans les ruines de l'après-guerre, paradoxalement ré-humanisantes par la douleur), leur reflétant tour à tour leur culpabilité ou leur vide intérieur jusqu'à la folie.

Or l'amour complique tout. Le comble de la fatalité, lui qui pensait uniquement accomplir son plan de vengeance préparé depuis des lustres, lui apportant ce grain d'humanité qui manquait à sa personnalité, entraînant inexorablement sa chute. Lorsque la vérité éclate enfin, son acte se révèle encore plus puissant, visant derrière une motivation personnelle tous les salauds qui condamnent les vies à la déshumanisation, dont le crime principal est de transposer dans le monde moderne les valeurs dévoyées du Bushido : les fonctionnaires (voués à l'obéissance aveugle), sa femme (noyée dans le mensonge), et son ami (avec qui il a changé de nom pour couvrir son passé, comme les ronins), tous réduits à l'anonymat et leur fonction, engloutis par ce monstre tentaculaire qu'est l'industrie immobilière (héritière des Seigneurs féodaux).

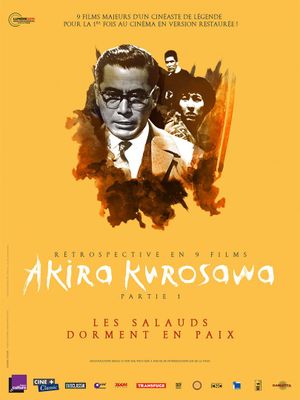

La conclusion tombe comme un couperet, avec un pessimisme à la manière de Hara-kiri : la vérité est étouffée, "Les salauds peuvent dormir en paix". Une des forces du récit est de laisser mystérieuse l'identité du grand patron à qui Iwabuchi téléphone pour annoncer que tout est réglé, comme si la chaîne du mal n'avait pas de fin. Malgré les longueurs qui le parcourent, ce film noir réinventé par Kurosawa, échangeant les flingues avec les livres de compte, et mettant à jour les procédés des samouraïs des temps modernes, mérite largement le détour.

Bref, derrières ses allures de polar, Les salauds dorment en paix se révèlent une critique acerbe et brillante contre le monde japonais des affaires. Si la sobriété et l'étirement de certaines séquences peuvent parfois légèrement ennuyer (d'autant plus que le film est long), cela n'enlève rien à la qualité formelle du film, de nouveau très travaillée par AK en multipliant les styles, et à la qualité et la pertinence du propos, encore parlant aujourd'hui.