Alors qu’il parcourt l’Australie avec son frère en quête d’un emploi, tractant leur vieille caravane sur les pistes de la brousse, Arthur Waldo est victime d’un accident. Quand il se réveille à l’hôpital il apprend le décès de son frère et la bourgade où il a échoué organise les obsèques.

Mais tandis qu’il récupère et fait la connaissance de cette petite communauté reculée, un étrange sentiment suinte et bien vite l’on comprend que cette accident et plusieurs autres dans la région ont été sciemment provoqués par les habitants de ce village. Le maire avec le concours particulier du médecin de l’hôpital sont à la tête d’une véritable équipe de naufrageurs de la route, qui comme les pilleurs d’épaves de certaines côtes particulièrement découpées induisent les voyageurs égarés en erreurs par des faux signaux lumineux. Tout comme pour ces gredins de la mer, l’économie locale est construite autour de cette activité, les épaves servant tout autant au troc qu’à l’élaboration des pièges prochains.

Les victimes qui ont le malheur de survivre se voient traiter par le médecin et finissent en légumes ou bien comme Arthur se retrouvent prisonnier de cette communauté, inapte à fuir malgré l’isolement ou à cause de lui, la situation rappelle l’enfer kafkaïen de la série le prisonnier, étrange village sans barrières physiques réelles ou insurmontables mais qui forme une nasse dont on ne peut s’échapper.

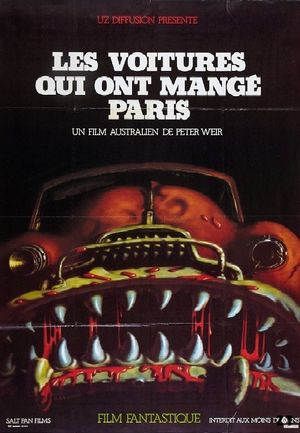

Premier long métrage de Peter WEIR il n’atteint pas encore les sommets que seront ses prochaines œuvres, mais déjà on décèle un univers et un art tout personnel de la narration. S’inspirant sans doute de cette légende urbaine australienne, qui dit que si les routes y sont aussi accidentogènes c’est que certains profitent de ces grands espaces relativement désertiques pour maquiller des meurtres en accidents, un propos que l’on retrouvera quelques années plus tard dans le film culte d’un autre australien, Mad Max (1979). Considérer dès lors le film de Weir comme un préquel à celui de Miller, n’est pas totalement absurde et ce dernier multipliera les clins d’œil à son aîné, le plus évident étant les voitures, véritables expériences de bricolages dans les deux cas et véritables outils centraux des agissements délictuels narrés dans ces films. Vous reconnaîtrez également Bruce SPENCE.

Là où le film de Miller restait dans une approche sombre et sans espoir quant à la condition humaine, condamnée à errer dans une apocalypse provoquée par sa violence, le film de Weir trace un sillon plus burlesque, plus coloré mais pas moins effrayant et quand dans un final mêlant lui aussi violence mais également absurdité la communauté jusqu’ici assez soudée et complice pour pratiquer ces activités meurtrières et en tirer profit, explose et met à jours les tensions qui la rongeaient.

Film particulier au moins tout autant que son titre, mais comme tous ces films aux postulats si particuliers, il laissera sur le bord de la route une partie du public, d’autant que la patine du temps ne joue pas en sa faveur et en fait d’avantage un objet de curiosité pour cinéphile ou amateur de cinéma de genre, qu’un véritable indispensable. Je conclus en disant qu’on peut y trouver des traces des influences qui ont conduit Quentin DUPIEUX a réaliser Rubber (2010).