Où j'entends par "imagination" la faculté de produire des images. La peinture quoi. J’ai trois remarques à faire sur ce documentaire. Deux pour la tête, une pour le cœur.

La première c’est une idée de Jean-Claude Carrière qui m’a frappé par sa justesse et sa simplicité : la marque des grands, des très grands artistes, c’est de n’être d’aucun courant et d’appartenir à tous en même temps. Un romantique peut regarder Goya et dire « c’est du romantisme ». Un impressionniste peut regarder Goya et dire « c’est déjà de l’impressionnisme ». Un surréaliste idem : « Goya c’est du surréalisme ! ». Et "le Chien" (ou "La Tête de chien", Perro Hundido), c’est quasiment de l’abstrait, non ? Le génie en art consiste peut-être en un double mouvement de descente et de montée. Il creuse et il élève. Le génie creuse dans les strates de l’âme humaine. Une fois qu’il est arrivé au centre de la terre il s’appuie sur le roc brûlant et se propulse dans le ciel en nous emportant avec lui. C’est la raison pour laquelle il est si plaisant de regarder pendant quatre-vingt minutes des tableaux de Goya. L'âme espagnole y est partout, gaie, pieuse, tourmentée, enjouée (le visage de ses personnages ont un côté presque "bande-dessinée"), pleine de prestance, parfois de fureur et de folie. Des aristocrates richement parés, des petits chiens qui portent un ruban sur la patte, des paysans qui dansent, des échassiers, un mannequin de paille projeté en l’air par quatre jeunes femmes qui rient, une troupe de comiques ambulants, un rémouleur, des scènes de piété et des scènes de sabbat et tant d’autres visions de rêves et de songes noirs.

La deuxième : explication magistrale par Carrière du tableau « El Verano ». Au premier regard, une scène agreste, jolie mais un peu banale, des paysans se reposent après la moisson. Certains parlent, d’autres plaisantent ou dorment sur la paille à côté des chevaux. Pourtant dans le fond du décor deux éléments qui s’opposent, un château à gauche et le tas des bottes de foin à droite, séparés au milieu par un petit enfant qui lève une fourche vers le ciel. Carrière fait remarquer que le tas de foin est « plus haut » que le château, comme si Goya voulait rendre hommage au travail humain. Comme si la valeur du petit peuple laborieux dépassait le prestige ancien de la noblesse. Et en effet, le petit garçon brandissant sa fourche, coupant le tableau en deux, évoque un gavroche de la campagne, en haut de son tas de foin comme en haut d’une barricade. Il y a déjà dans ce tableau comme une vibration prérévolutionnaire.

Enfin une scène assez touchante. Jean-Claude Carrière au Prado, parlant avec deux tableaux, la "Maja" nue et la vêtue. Un vieil homme debout seul dans une salle de musée, face à deux planches de bois recouvertes de peinture, s’adressant à elles comme s’il s’agissait de personnes vivantes. Un instant on peut suspecter la pose ou la démence mais il n’en est rien. Ce monologue est sincère. Carrière philosophe en s’interrogeant sur l’unité et la dualité : est-ce qu’il s’adresse à deux personnes ou à une seule ? Puis ce monologue devient bientôt une sorte de dialogue où les tableaux ne répondent que par des silences. Il dit « au revoir » à ces œuvres. Il promet qu’il reviendra les voir bientôt. On peut contracter ce genre de lien avec des tableaux qu’on a eu l’occasion de voir plusieurs fois à travers les années. Ils deviennent comme des personnes, des amis qu’on connaît et qu’on a plaisir à retrouver. Plus tangibles, plus vivants même que des êtres de chair et de sang. Évidemment le fait que nous sachions que Carrière est en train de saluer ces œuvres pour la dernière fois donne une dimension spéciale à ce moment. C’est une des réussites de ce documentaire.

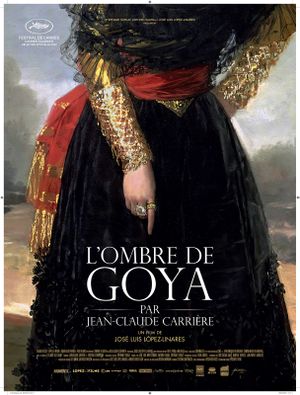

Cependant, pourquoi avoir éprouvé le besoin de placer ce gros Silène de Julian Schnabel, lunettes fancy sur le nez et bedaine à l'air, plus américain que jamais, devant la beauté délicate des oeuvres de Goya ? C'est une question que l'on pourrait légitimement poser au réalisateur José-Luis Lopez-Linares.