Notre note est neutre et ne reflète rien. L'article comporte plusieurs spoilers.

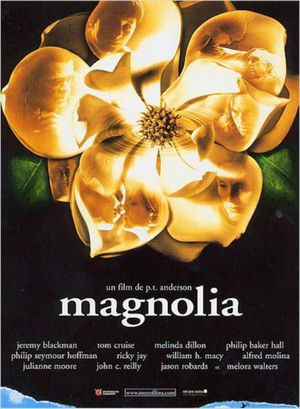

Derrière ce jeu de mot un peu facile, se cache en réalité un élément structurant du dispositif formel de Magnolia, troisième film de Paul Thomas Anderson, qui pousse plus loin les expérimentations de son frère aîné Boogie Nights. Adieu récit polarisé autour d’un protagoniste, bonjour le film choral qui embrasse d’un même mouvement le destin entrecroisé de neuf protagonistes. Neuf, ça fait du monde. Et si ce n’était Paul Thomas Anderson, on pourrait craindre le geste virtuose – c’est-à-dire la performance scénaristique, qui justifie son génie de pacotille dans l’agencement logistique d’une gigantesque toile d’araignée. À la place, le film embrasse son dispositif choral pour révéler le portrait, singulier et collectif, d'une solitude moderne.

L’épaisseur du réel

Film choral. L’expression interroge : la chorale, c’est le lieu de l’indétermination et du singulier. Indétermination, parce que chacun se fond dans un tout ; singulier, parce que chacun possède sa fonction dans la performance collective. À ce titre, Magnolia constitue le prototype du film choral. Si les parcours des différents protagonistes participent de la même thématique – les relations amoureuses modernes et la profonde solitude qui en découle –, ils le nuancent tous par une expérience personnelle sans équivalent. Anderson joue souvent sur ces décalages infimes, comme le jeune Stanley Spector et Donnie Smith, respectivement incarnés par Jeremy Blackman et William H. Macy, qui se distinguent presque exclusivement par leur différence d’âge, puisque le premier participe à un jeu télévisé auquel a participé le second il y a près de trente ans. Par un jeu de récurrences et d’écarts, le film parvient à rendre compte d’une situation dans son historicité : Stanley figure le passé de Donnie, et Donnie l’avenir de Stanley. Généralisable à l'ensemble du film, ce procédé kaléidoscopique dresse un nuancier de situations à la fois semblables et différentes.

Mais la forme chorale joue à un niveau plus fondamental encore, jouant des effets de montage pour capter l’hétérogénéité du réel*. Capter cette hétérogénéité : c’est-à-dire porter une tonalité contraire à celle développée initialement par une séquence. Par exemple : lorsque Franck T. J. Mackey, sous les traits de Tom Cruise, explique que, pour séduire une femme, il faut l’appeler le matin et feindre une tragédie, on croit à un procédé comique pour ridiculiser le masculinisme du personnage ; ce qui est le cas. Mais on touche à peine du doigt l’ambivalence de la scène. Une transition plus tard, le film nous montre Jimmy Gator (Philip Baker Hall) affronter la colère de sa fille Claudia (renversante Melora Walter) pour lui annoncer qu’il a un cancer : cul-de-sac communicationnel qui aboutit à une issus pathétique. Sauf qu’en vérité, Jimmy Gator est, sans le savoir, en train d’appliquer les conseils prodigués par Franck. Son cancer, c’est la tragédie à même de soit-disant séduire les jeunes femmes. Les mauvaises langues diront qu’un tel effet de montage sent son virtuose, et qu’il ne dépasse pas l’effet comique. Sur le moment, oui**. Mais la fin du film confère un nouveau relief à la scène, lorsque Jimmy finit par révéler qu’il aurait réalisé des attouchements sexuels sur sa fille. Ce qui passait pour une plaisanterie gênante était en réalité une part du réel. L’attitude de Jimmy n’est pas seulement celle d’un père qui, avant sa mort, souhaite se réconcilier avec sa fille. C’est aussi celle d’un prédateur sexuel. Mieux : ce sont les deux en même temps. Parvenir à tenir, dans un même plan, les deux réalités d’un personnages, modalisées sous deux tons différents (humour noir et pathétique), figure la volonté réaliste du film. Capter le réel, ou donner l’illusion qu’on le capte, passe toujours par l’emploi d’artifices. Ici, Anderson tord son montage pour ramasser dans ses plans les contradictions des personnages révélées par le dispositif choral. Un dispositif qui permet de construire des effets de rémanence, dans lequel chaque partie – personnages et situations – opère un effet révélant sur chaque autre. Ainsi, il y a du Stanley dans Donnie, du Franck dans Stanley, du Linda dans Earl, etc. Si Magnolia est le prototype du film choral, c’est justement parce qu’il imbrique la forme chorale dans son montage et préfère, à la seule juxtaposition de récits parallèles, leurs multiples interpénétrations.

Esthétique du pastiche

Le pastiche n’est jamais loin chez Anderson. Sa filmographie le prouve : on trouve de la comédie romantique dans Punch-Drunk Love, du mélodrame dans Phantom thread, de la fresque historique dans There will be blood ; mais le programme de ces genres cinématographiques est toujours battu en brèche, comme s’ils n’étaient qu’un moyen de figurer chez le spectateur un horizon d’attente auquel Anderson ne consentira jamais. On pourrait voir dans cette habitude un simple tour de passe-passe : déjouer les attentes d’un cinéma balisé pour prétendre à un pseudo-élitisme culturel. Sauf qu’Anderson s’en sert pour rendre compte de l’hétérogénéité des situations : reprendre les codes d’un genre cinématographique lui permet, par contraste, de rendre sensible les carences figuratives dudit genre – ce qu’il ne filme pas. On pourrait par exemple s’étonner de trouver dans Magnolia des éléments typiques du soap-opera : situations stéréotypées, important casting de personnages, propension au drame exacerbé, thématiques centrées sur l’argent et le sexe ; autant d’éléments qu’Anderson va saboter de l’intérieur. Thématiquement : la plupart des personnages n’obéissent pas à leur archétype initial (si Linda se présente comme le prototype de la femme vénale, le spectateur découvrira qu’elle est en fait rongée par le remord d’avoir trompé son mari). Puis formellement : au deuxième tiers du film, l’habituel montage alterné sur fond de chanson d’amour censé clôturer un épisode est rendu ridicule par une séquence de comédie musicale où chaque personnage chante, souvent dans des situations improbables (Linda chantonne alors qu’elle est en train de se suicider ; idem pour Earl, alors en pleine agonie)***. S’il y a pastiche, c’est parce qu’Anderson ne parodie jamais ces situations jusqu’à les ridiculiser entièrement. Le second degré n’annule pas le premier. Avant d’éprouver des regrets, Linda a bien été vénale. Si la comédie musicale surjoue le cliché de la séquence musicale, il n’empêche pas le déploiement de sa charge émotionnelle. Parce que chez Anderson, le pastiche ne s’origine pas dans une espèce d’entreprise autoglorificatrice. Il lui permet, sur le fond d’un cadre stéréotypé, de mieux isoler les éléments hétérogènes ; donc, toutes les ambiguïtés du réel. Comment une femme vénale peut aussi aimer le mari qu’elle a trompé. Comme la solitude moderne peut s’exprimer par une communion. La référence cinématographique n’est pas gratuite chez Anderson ; elle lui permet de mettre en lumière tout ce qu’occulte, ici, le soap-opera. Les ambiguïtés, les contradictions. La vie qui échappe aux simplifications. La vraie vie****.

Mis bout à bout, tous ces éléments – la forme chorale et l’esthétique du pastiche – tracent une cartographie claire de Magnolia : la mise en relation des personnages signale avant tout leur solitude. Jamais aucune époque n’aura connu autant de moyens de communication, et jamais il n’aura été si difficile de se parler pour les personnages du film. Car c’est bien là que nous emmène le film : sur l’attente d’une parole. Il aura fallu trois heures pour que Stanley dise à son père qu’il attendait mieux de lui. Que Jimmy révèle à sa femme les attouchements sexuels dont il était coupable. Que l’officier Kuring avoue ses sentiments à la femme qu’il aime. Les conséquences de telles prises de paroles sont imprévisibles. Le film ne s’y intéressera pas de toute façon. À quoi bon ? Son objectif se limitait à un programme beaucoup plus simple, beaucoup plus ambitieux aussi : filmer tout ce qui précède la révélation. La peur et l’hésitation. Le bavardage qui fait diversion. Le simple silence de ceux qui ne veulent plus parler parce qu’ils ont trop à perdre.

* Nous partons du principe que le réel n’est jamais univoque, et qu’on ne peut réduire un geste à un seul mobile. Limiter l’observation du réel à un seul champ d’interprétation, c’est le plier à une rationalité qui n’admet pas l’incohérence.

** En réalité, dès l’instant où le spectateur visionne cette scène, l’attitude du père paraît étrange. L’effet de transition, et l’attitude de Jimmy qui semble obéir aux conseils de Franck, installe une atmosphère de prédation sexuelle qui anticipe la révélation finale.

*** Un autre élément contraire au soap-opera, mais mis en lumière par sa référence : le déficit d’action des personnages. Contrairement aux séries dont il s’inspire, le film met en scène des personnages qui agissent peu ou, s’il agissent, le font contre leur volonté : comme Stanley contrôlé par son père, ou Franck qui se sent obligé de venir assister à la mort de son père. Magnolia mine le scénario attendu : si d’habitude, l’action poursuit un but, le but est ici imposé par un tiers. Le film figure ici les contours d’une possible aliénation moderne.

**** On pense évidemment à Jacques Rancière : « La vie ne se manifeste pas en discours, elle doit se manifester sensiblement. Mais cette manifestation rencontre aussitôt sa contradiction. Car la vraie vie justement, c’est ce qui se dérobe à la perception manifeste. Ce sont les pensées, non plus comme expression des intentions des personnages, mais comme des fantômes qui viennent hanter leur cerveau, comme des vision que les spectateurs ne voient pas – on n’est plus au temps des sorcières – mais dont ils doivent éprouver la puissance. Ce sont les paroles qui ne sont plus là pour annoncer ou raconter des actions, mais pour faire ressentir la teneur d’un milieu sensible, pour laisser percevoir le non-dit qui les hante et s’exprime seulement par le silence qui les sépare. Ce que la scène doit montrer, c’est l’invisible dont viennent et où vont se perdre les pensées et les actes dont elle est le lieu. » J. Rancière, Le fil perdu, essai sur la fiction moderne, « Le théâtre des pensées », La fabrique éditions, 2014. (L’extrait porte ici sur le théâtre.)