Une jeune femme débarque à Hollywood avec l'intention de devenir actrice, et David Lynch entreprend par la même une virée dans un cinéma habile et nébuleux, aussi sensuel qu’angoissant, et inextricablement énigmatique. Mulholland Drive revêt les atours d'une oeuvre référence, et les contours d'un objet de fascination aux multiples lectures.

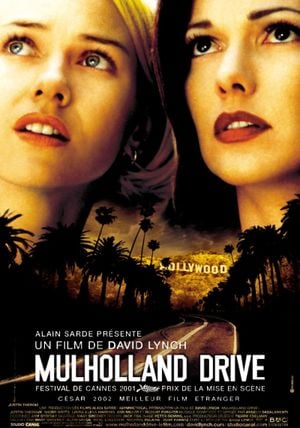

Si les situations et les mystères foisonnent et l’on est progressivement happé par une profusion fictionnelle remarquable d’invention, Mulholland Drive se centre d'abord et avant tout sur un personnage essentiel : la blonde et innocente Betty (Naomi Watts). Cette midinette de l’Ontario débarque à Los Angeles, des étoiles dans les yeux et un rêve dans la besace : celui de devenir une star de cinéma.

A peine arrivée, elle rencontre Rita, amnésique, femme sans identité, comme pour mieux porter en elle toutes les stars de l’histoire de Hollywood.

Petit clin d’œil, "Rita" est un nom que la brune sexy a choisi suite à la vision de l'affiche du film Gilda, sur laquelle figure Rita Hayworth, sex symbol féminin des années 40, qui fût une actrice propulsée avec ce film du statut de figurante à ses débuts à celui de star. La Rita de Mulholland Drive (interprétée par la pulpeuse Laura Elena Harring), c’est le visage d’Ava Gardner, et par delà une incarnation du glamour d’antan dans laquelle Betty et le spectateur peuvent tout projeter : elle incarne Le Rêve hollywoodien, l’écran de tous les désirs.

1) L'illusion

Dans un premier temps, Betty enquête sur l’identité de cette Rita, amnésique ayant eu un étrange accident de voiture. Cette investigation se mène selon un style très hitchcockien, dans lequel le spectateur passif à l'impression d'entrer dans l’image et devenir un enquêteur intégré à la mise en scène. Betty poursuit en parallèle son but originel en passant avec succès une audition et se fait remarquer par les directeurs de casting des studios. Au passage, en montrant deux versions de la scène répétée par Betty, Lynch décline la figure du double qui scelle son film, tout en nous offrant une splendide leçon de mise en scène et de direction d’acteur.

Le deuxième soir, Betty propose à Rita de dormir dans le même lit qu'elle : une histoire d’amour se concrétise en une fresque charnelle, d'une volupté teintée d'érotisme. Ce duo cristallise sa relation suite à une série d’aventures en eaux troubles, avec en toile de fond une superbe allégorie : "Mademoiselle Tout-le-Monde" embrasse son rêve hollywoodien, et le spectateur anonyme étreint d'une certaine manière le Cinéma.

Transition

Une fois cet instant de symbiose entre les deux femmes emporté par le sommeil, Rita se réveille en pleine nuit et désire sortir. Vient alors la séquence du club Silencio, point d'orgue du film : le maître de cérémonie se livre à une mise en scène magistrale sur la puissance des illusions. Cette représentation est la clé de voûte de Mulholland Drive à mon sens, puisqu'elle en fait jaillir toute sa portée : la seule imagination permet à une histoire d'être vécue sous toutes les tournures concevables.

On se rendra compte en définitive que la première partie du film s'apparente ainsi à une illusion, à laquelle se succède la désillusion de la seconde partie.

2) Désillusion

Dans un second temps, beaucoup plus saccadé et tranchant, Lynch s'adonne à un emboutissage parfait du feuilleton de la première partie, comme un saccage intentionnel de la fluidité du propos qui prévalait jusque là. La même histoire reprend son cours mais semble inversée : les personnages sont identiques mais leurs noms et rôles sont redistribués.

L'ingénue Betty s'appelle désormais Diane, mais reste cette même provinciale qui est venue à Hollywood pour faire carrière. Toujours blonde mais fatiguée et usée par le chagrin, elle est une actrice ratée, ex-rêveuse en échec, abonnée aux petits rôles. La jeune femme candide qui s’était révélée pleine d'ambitions et de sensualité dans la première partie s’est maintenant métamorphosée en bloc de souffrance et d'amertume. Elle a aimé la brune Camilla, star en plein boum, nouvelle incarnation de Rita, mais celle-ci la rejette, préférant épouser le metteur en scène, celui-là même qui semblait avoir le béguin pour Betty dans la première partie. En filant l’allégorie entre la brune et la blonde, "Mademoiselle Tout-le-Monde", qui avait auparavant réussi à faire porter une perruque blonde à la brune, est cette fois rejetée et humiliée - la spectatrice est exclue du rêve. Après une version rose, l’histoire de Betty à Hollywood se tord et se retourne dans une version noirâtre avec l'histoire de Diane.

Conclusion

Nous pouvons imaginer plusieurs lectures reliant les deux parties distinctes du film : (a) le passage d’un rêve éthéré à un réveil brutal, configuration qui ferait de Diane/Betty la rêveuse de sa vie et de sa carrière, la "metteur en scène" de la première partie. (b) Si l’on suppose que la première partie est la réalité, la seconde devient alors un scénario bâti sur fond de paranoïa. (c) Ou encore, les deux parties sont les deux faces réversibles mais indissociables d’une même réalité, ou d’une même illusion où tout est placé sous le signe du double.

Mulholland Drive montre une réalité visible immédiate mais suggère en même temps une réalité secrète et invisible. Le vertige entre rêve et réalité, brune et blonde, célèbre et anonyme, ordinaire et extra-ordinaire, en somme une dualité qui se dilue dans chaque scène. Dans cet univers lynchien qui semble a priori symétriquement antagoniste et figé, tout reste pourtant envisageable : le film a la faculté d'être archistylisé tout en restant interactif, ménageant des brèches de lecture dans lesquelles peut s’engouffrer un spectateur aussi aventureux que Betty. Mulholland Drive est une plongée au cœur de la nuit urbaine et des tréfonds du cerveau qui assimile l’élégance et le mystère, la peur et l’érotisme, une sensualité et un trouble qui ne se déduisent pas seulement de l’image mais du style (caméra aux aguets, cadre flottant, sons grouillant de mystères etc).

Mulholland Drive est un phantasme, une fantasmagorie, une oeuvre illusionnelle aux airs de réel, résolument somptueuse.