Je lis dans l'une des critiques déposées sur SC que Frederick Wiseman, invité à une projection, lâcha ces mots : "je n'ai rien à vous dire, ni avant le film ni après, mais je vous souhaite une bonne projection". Le style du cinéaste est condensé dans cette déclaration : ses documentaires ne commentent pas, ils se contentent de montrer. Nathalie Sarraute disait "commenter une œuvre, c'est la tuer". Une phrase à laquelle Wiseman adhère probablement.

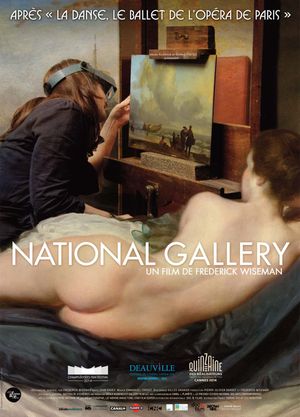

Pourtant, commenter, expliquer, éclaircir les œuvres, c'est ce qu'on voit faire une bonne partie du film - même s'il est dit que les toiles conserveront toujours leur part de mystère, et heureusement ! Fidèle à sa méthode, Wiseman a accumulé 170 heures de rushes dans la National Gallery de Londres, pour n'en garder que les 2h53 du long-métrage. Comme un sculpteur qui ne cesse de soustraire de la matière, le réalisateur a dû s'astreindre à ce travail jusqu'à trouver un tout cohérent. L'un des commissaires affirme que l'on n’a une vision d'ensemble d'une exposition qu'une fois celle-ci montée : on sait alors si l'on a réussi ou échoué. Exemple avec l'expo Turner/Claude, le grand peintre national étant mis en regard des toiles de Claude Lorrain. On peut supposer qu'il en est de même pour les documentaires de Wiseman. Son collage d'instants glanés doit emmener le spectateur, le stimuler, créer des correspondances fécondes.

Ce projet rappelle At Berkeley, où le cinéaste dévoilait tous les pans de la célèbre université publique américaine, des étudiants au doyen, en passant par les profs et le personnel technique. Ici, ce sont l'équipe dirigeante, les guides, les restaurateurs, le personnel de nettoyage, qui défilent sous nos yeux. Il s'agit de trouver sa juste place entre passé et présent. Une femme (au rôle peu clair : une administratrice ? une politique ?) explique au directeur qu'il faut davantage tenir compte de l'avis du public dans ce qu'on met en place. On discute plus loin de l'opportunité de profiter d'un événement ultra populaire, le marathon de Londres, pour médiatiser le musée. Le oui l'emportera, auquel une autre scène fera écho : lorsque des militants de Greenpeace accrocheront une banderole "It's no oil painting, save the Artict" (jouant sur la polysémie du mot oil), celle-ci sera décrochée dès le lendemain matin - c'est du moins ce que le montage suggère. Les guides ont recours à des analogies anachroniques pour commenter certains tableaux. Dans une salle attenante, des amateurs perpétuent la tradition : devant un modèle nu, ils s'entraînent au croquis, aiguillonnés par leur professeure. Le présent côtoie le passé et échange avec lui.

L'autre facette du musée, c'est bien sûr le public. Wiseman s'ingénie à opposer en champ/contrechamp les œuvres et ceux qui les regardent. Un peu trop : si le procédé fonctionne parfois merveilleusement (par exemple lorsqu'on passe d'une réunion où les protagonistes sont captés en gros plan à des personnages sur les tableaux, ou dans l'expo Leonard où les visages se répondent), il est utilisé de façon un peu excessive, finissant par lasser. Pour ce film, Wiseman n'a pas eu recours aux images d'interlude, proches des fameux plans d'oreiller d'Ozu, qui apportent un vrai plus à son style. Dommage. Enfin, plusieurs scènes sont trop courtes, abandonnées avant qu'on ait pu en retirer toute la substance : les commentaires sur Titien et sur Michel-Ange vers la fin, le travail de l'enlumineuse, celui de l'ébéniste sur un cadre, certaines scènes de retouche. Les ponts jetés avec les autres arts sont inégaux : si celui avec la poésie s'agissant d'Artémis est convaincant, la performance d'un pianiste est trop courte et celle des deux danseurs placée trop tard dans le film. Je ne mettrais donc pas cet opus en tête de liste de ce que j'ai vu de Wiseman.

Restent tout de même beaucoup de belles choses.

En premier lieu, cette idée, féconde, que les toiles étaient créées en fonction de l'endroit où elles seraient exposées. Ainsi, il faut imaginer un tableau religieux vu depuis l'obscurité d'une nef pour bien réaliser le pouvoir qu'il pouvait exercer sur les fidèles. On apprend que Poussin conçut l'une de ses toiles en sachant qu'elle serait exposée à côté de son maître Mantegna. Que Rubens savait que son Samson et Dalila serait accroché au-dessus d'une haute cheminée, la lumière venant de gauche, ce que montre la flamme d'une bougie poussée vers la droite par le vent. Souvent les artistes peignaient in situ, en fonction de la lumière.

On retiendra aussi cette idée qu'une toile doit raconter une histoire en un seul regard, contrairement au roman ou au film, qui bénéficient de la durée. Ainsi, l'exemple d'un tableau de Bellini où, alors qu'un meurtre se déroule au premier plan, le peintre a figuré des bûcherons qui vaquent tranquillement à leur travail : la cruauté de la scène s'en trouve décuplée ; les lames des haches, ajouterai-je, ne sont pas innocentes.

Bon nombre de scènes captivent. L'analyse d'une toile de Pissarro dispensée à des aveugles. Le cheval de Stubbs, exploit anatomique pour l'époque, dont l’œil luisant a attiré mon regard. L'usage de deux masses sombres qui se répondent dans une toile incandescente de Turner. Le Frederik Rihel de Rembrandt, dont les rayons X révèlent qu'elle en recouvrit une autre, dans l'autre sens, dont on peut encore observer des traces. Etonnant. Le supplément d'âme d'un Leonard, qui distingue ses toiles de celles réalisées par ses assistants dans ses ateliers. L'interprétation donnée d'une toile de Velasquez à partir de l'histoire évangélique de Marthe et Marie. La discussion très pointue entre deux musicologues pour déterminer si une partition figurant sur un tableau de Watteau était réelle ou non. L'utilisation des fonds sombres du Caravage, dont il savait tirer le meilleur parti.

Wiseman a-t-il, lui, tiré le meilleur parti de ses 170 heures de rushes ? Presque. Le vieux briscard a le talent de montrer des passionnés à l’œuvre, comme il le fera avec son dernier opus consacré aux Troisgros. Il éblouit un peu moins ici, malgré les charmes de son sujet.