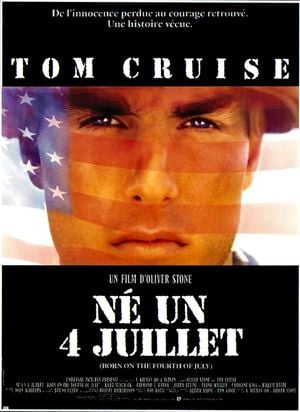

Moins connu que ses immenses prédécesseurs ayant traité du même sujet, Né un 4 juillet n’en demeure pas moins une référence du film de guerre, ou plus précisément du film sur la guerre et ses conséquences pour le soldat qui la mène. C’est évidemment de la guerre du Vietnam dont il est ici question et qu’Oliver Stone suit à travers l’histoire vraie de Ron Kovic, vétéran devenu paralysé des membres inférieurs à la suite d’une blessure par balle (et vraiment né un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine).

Le film commence calmement, dans une insouciance générale qui retranscrit bien les dernières années de la décennie 1950. Décennie bénie par la victoire des pères sur l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la parade annuelle à l’occasion des festivités du Fourth of July vient rappeler le sacrifice aux jeunes générations qui, déjà, jouent dans la forêt à « faire la guerre », à « être des hommes ».

La lutte à mort, le combat pour la liberté contre la tyrannie et l’oppression est la valeur inculquée dès le plus jeune âge au jeune Américain, dont Ron Kovic est en quelque sorte l’idéaltype. Il est élevé dans un environnement très croyant, conservateur, où tout libre-arbitre est inhibé par la conviction en la supériorité de l’idéal américain sur l’idéal soviétique communiste (lequel prône l’athéisme). Les États-Unis sortent à peine de la guerre de Corée (1950-1953), laquelle a révélé la ténacité des partisans au communisme et a acté la naissance d’une nouvelle façon de mener la guerre pour les deux superpuissances détenant la bombe atomique, à savoir par « conflits interposés », hors du territoire national américain et soviétique, dans la logique de la doctrine de dissuasion nucléaire.

Le Vietnam sera le deuxième endroit où se jouera la tragédie pour la préservation du mode de vie américain, fondé sur le capitalisme économique. Ron Kovic, sportif, ambitieux, patriote, s’engage volontairement à une époque où le draft (conscription) effraie pourtant beaucoup de jeunes Américains qui ne croient pas sérieusement que le communisme soit une menace pour leur pays, en tout cas pas suffisante pour qu’on envoie des soldats se battre à des milliers de kilomètres du sol national : « I don’t see him [le communisme]. They’re not right here in Massapequa » dit l’un des amis de Ron dont le souhait est d’entrer à la fac pour devenir un entrepreneur « normal » de l’Amérique des sixties. Ce à quoi répond Ron : « Better dead than red! » reprenant l’expression employée par les partisans de la guerre au Vietnam à la même époque.

Stone met en évidence l’aspect coercitif de l’héritage paternel et ancestral au sein des familles américaines ayant pour beaucoup versé un tribut du sang dans plusieurs guerres au fil des générations. Un phénomène qui trouve son origine dans la guerre de Sécession, moment de l’opposition fratricide qui aboutit à la sédimentation définitive de l’identité nationale, pour se poursuivre durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le poids du respect obséquieux de l’institution militaire se retrouve dans chaque foyer, sur une étagère, où les photos de guerre côtoient les décorations militaires, comme une sorte d’autel que l’on regarde avec le double regard de l’admiration de la crainte, du désabusement : « Why had to go all that dang way to fight it [la guerre]. Can’t figure it out. But we have a proud tradition here in this town » dit le père du défunt Billy à Ron.

La partie au Vietnam n’occupe pourtant qu’une partie très réduite du film (15 minutes sur 2h 30). Suffisante pour nous en montrer toute l’horreur et la tragique déconvenue. La supériorité militaire américaine, vantée par un officier à la télévision avant le départ de Ron pour la guerre, n’est employée qu’à défourailler des civils « jaunes », femmes, enfants, vieillards. L’ordre de tirer n’est même plus attendu, on tire sur tout ce qui bouge, on arrose, on troue, et pour finir on bombarde pour freiner un ennemi fantôme dont l'avancée paraît inéluctable. Les balles manquent les Vietcongs, lesquels louvoient entre les dunes de la plage comme des spectres qu’il semble impossible de toucher. La seule personne que l’on tue est le coéquipier, dans la confusion de la retraite et le traumatisme du carnage d’innocents qui vient de survenir : « Sometimes it’s very hard to tell what’s happening » dit le chef de section à Ron ; « It was a very confusing day » lui dit ce dernier, expression qui traduit le caractère déboussolé d’une guerre sens dessus dessous. L’omerta l’emporte sur la vérité : « I don’t need anybody here to come and tell me this shit » rétorque le chef de section, symbole d’une élite militaire se refusant à voir la guerre dans tout ce qu’elle a de plus « normal », la mort par le tir ami, le trauma et la détresse de ceux confrontés à sa violence absolue.

C’est sur le retour au pays que Stone est le plus exhaustif (1h 40). Au zèle guerrier succède la déchéance d’un système hospitalier qui traite ses vétérans de guerre comme du bétail. Alignés dans un entrepôt, au milieu de la crasse et des rats, siphonnés quotidiennement pour déféquer à des heures prévues dans des salles communes d’où toute pudeur a été chassée, les mutilés dans leur chair crient leur détresse psychologique à un personnel noir lui aussi critique de la guerre, guerre de « blancs riches » menée pour des principes qui n’ont pas encore été acquis par toute une partie de la population (les Afro-Américains). Kovic éructe, blessé dans son ego après avoir été blessé dans sa chair : infirme mais aussi impuissant, il a subi le double supplice de la privation du mouvement et de la castration au nom d’un idéal patriotique que ses concitoyens ne partagent pour certains même pas.

Émotionnellement dévastateur, et servi par une prestation époustouflante de Tom Cruise, le retour de Kovic chez lui constitue un moment fort du film. Ne pas perdre la face, rester digne, supporter le regard de pitié omniprésent de la parentèle, y compris du père vétéran du Pacifique : l’épreuve du regard des autres sera la plus difficile à surmonter. La parade du 4 juillet, jadis source d’émerveillement pour Ron enfant (fascination pour le costume militaire), est dévaluée dans sa dimension monstrative par les huées de hippies furieux de voir là l’apparat de l’impérialisme défiler dans sa voiture luxueuse. Les bruits de pétards, qui naguère effrayaient le vétéran de la Seconde Guerre, effraient désormais le vétéran du Vietnam… Mais ce sont bien les cris de bébés qui réveillent le trauma indicible qui hante Kovic lorsqu’il fait son discours devant la ville assemblée : la parole construite, réfléchie, élaborée pour justifier le conflit auprès des jeunes et anciennes générations, cède la place à un silence des plus parlants sur l’horreur des choses qui se produisent à des milliers de kilomètres d’ici.

Commence alors la lente déchéance psychique de Kovic, lequel, meurtri dans sa condition même d’homme, souffre désormais en plus de ne pas être reconnu comme un héros mais plutôt comme une victime. Dans un bar, un vétéran d’Iwo Jima le traite de couard : Kovic aurait dû mourir là-bas et ne pas revenir, plutôt que de le faire en chaise roulante. L’alcool comme seule alternative, l’apitoiement, la rage contre le système et à travers lui la famille, source de la faute originelle, de la conviction en la supériorité absolue d’une idée sur une autre sur la base de prédicats partiellement religieux. Une religion qui censure, empêche de dire certains mots, dont le « pénis » dont Ron n’a plus l’usage : perte de la faculté d’engendrer, de perpétuer la lignée, de léguer un héritage (valeur essentielle du système capitaliste fondé sur la propriété).

Ainsi c’est le combat contre la guerre, en faveur du pacifisme vers lequel s’oriente Kovic. L’éveil à la réalité s’est fait dans la douleur, il doit être désormais généralisé à l’échelle d’une nation qui doute encore trop peu de l’inutilité destructrice de la guerre : redonner à celle-ci sa dimension individualiste à l’image de la raison pour laquelle on la mène. Derrière le fusil, des jeunes hommes qui meurent en semant eux-mêmes la mort dans leur sillage, étouffés par une hiérarchie prête aux plus horribles atrocités pour assurer son triomphe, au mépris de toutes les « lois de la guerre ».

Forger sa conviction auprès d’un camarade lui aussi meurtri dans sa chair et sa psyché (joué par Willem Dafoe), qui n’est autre que le reflet de soi-même, que l’on tente de réprimer inexorablement sans pouvoir le faire taire. Le trait est grossi, soit, mais ça fait son effet. L’évolution psychologique de Kovic est heurtée, embrumée par le doute, la peur de la trahison de son propre pays (lui qui a tout donné pour lui), mais elle est finalement acceptée : passage du refoulement à la reconnaissance du trauma et de ses origines profondes : l’idéologie, mortifère, destructrice, aveuglante.

Rechercher l’absolution auprès de la famille du frère d’armes abattu par erreur, le seul véritable réconfort christique qui puisse encore exister après toute l’horreur endurée, loin des Écritures mais proche de l’idée holistique du Bien. Le passage par le Purgatoire (au Vietnam) s’est soldé par l’infirmité, conséquence presque mécanique – nécessaire – de la violation du « Thou shall not kill » biblique. Le pardon ne sera pas accordé par la veuve, mais par la mère, et, ultimement, par le Seigneur lui-même si la rédemption est pleinement accomplie en âme et conscience.

Publiciser le combat, en devenir l’égérie humble mais nécessaire à son incarnation dans le monde médiatique qui structure tout entier le château de cartes de l’establishment sera le chemin emprunté par Ron à cet effet. Né un 4 juillet se mue dans son dernier temps en film anti-système des plus sensibles et passionnants. Il s’agit d’empêcher la réélection de Nixon, continuateur triomphant de la boucherie inaugurée par Kennedy (subtilement écorné au passage par Stone) et LBJ. Des vétérans de la guerre du Vietnam militent pour la fin de la guerre. Des infirmes en fauteuil roulant sont insultés de traîtres par la crème de l’électorat républicain persuadé de la justesse de la guerre mais refusant d’en admettre les sordides répercussions sur les individus. Un homme en col blanc-cravate crache sur Kovic : désagrègement final de la valeur du sacrifice patriotique, travesti par la placidité des paroles politiciennes qui se refusent à voir la tragédie ayant doublement cours outre-mer et sur le territoire national.

Formidable dénonciation de la guerre et de ses meurtrissures physiques et psychologiques, Né un 4 juillet est un monument du film engagé. Décrivant avec une force émotionnelle exceptionnelle les conséquences idéologiques de la guerre du Vietnam sur ceux qui furent encouragés ou forcés à y participer, Stone remet le conflit en perspective avec l’histoire américaine pour livrer un film chargé des meilleurs sentiments, sachant ne jamais tomber dans le sentimentalisme ou le tire-larmes. Un chef-d’œuvre à voir et à montrer à tous ceux qui douteraient encore de la folie de cette guerre traumatique mais bien pauvre en enseignements comme le montreront les conflits dans lesquels s’engageront par la suite les États-Unis.